Перейти к:

Учет влияния опасного криогенного процесса курумообразования при проектировании сооружений на примере опор ВЛ для ГМК «Удоканская медь»

https://doi.org/10.37538/2224-9494-2022-1(32)-95-102

Аннотация

Введение. На сегодняшний день принципы строительства на курумах разработаны лишь теоретически, а степень их проверки на практике очень небольшая, так как масштаб инженерного освоения курумовых склонов еще весьма незначительный. Этот факт приводит к тому, что при проектировании сооружений в районе развития данного процесса не существует единого подхода к разработке мероприятий по снижению опасности процесса курумооброзования, закрепленного в нормативной документации.

Цель. Рассмотреть проблему учета влияния процесса курума на проектируемы сооружения на примере опор ВЛ для ГМК «Удоканская медь» и осветить принятые инженерные решения для локализации данного процесса на конкретном примере.

Материалы и методы. Рассмотрена проблема учета влияния процесса курума на проектируемые сооружения на примере опор воздушных линий для горно-металлургический комбинат «Удоканская медь». Представлены принятые по данному объекту инженерные решения по защите конструкций с помощью создания зон безопасности между телом курума и сооружением. А также заложены предпосылки для разработки рекомендаций по проектированию в районах развития опасных криогенных процессов. Для обоснования принятых решений выполнено математическое моделирование в расчетном комплексе PLAXIS 2D.

Результаты. В результате расчетов получены изополя перемещения грунтов основания и фундамента сооружения при заданном перемещение тела курума по склону. Из полученных результатов следует, что смещение тела курума не влияет на конструкции фундаментов ВЛ при создании буферной зоны.

Выводы. Вопрос учета влияния опасного криогенного процесса курумообразования при проектировании -крайне неисследованный на практике и нуждается в изучении для дальнейшего закрепления методов инженерной защиты от курумов в нормативной документации.

Ключевые слова

Для цитирования:

Чернятин Д.В. Учет влияния опасного криогенного процесса курумообразования при проектировании сооружений на примере опор ВЛ для ГМК «Удоканская медь». Вестник НИЦ «Строительство». 2022;32(1):95-102. https://doi.org/10.37538/2224-9494-2022-1(32)-95-102

For citation:

Chernyatin D.V. Accounting for the impact of hazardous frost action involving stone run formation in the design of structures on the example of overhead line towers for Udokan Copper. Bulletin of Science and Research Center of Construction. 2022;32(1):95-102. (In Russ.) https://doi.org/10.37538/2224-9494-2022-1(32)-95-102

Введение

Курумы – это подвижные скопления дресвяно-щебнисто-глыбового материала на склонах различной крутизны (от 3 до 45°), сложенные преимущественно скальными породами. Характерны для горных районов c суровым континентальным климатом сналичием многолетнемерзлых пород. Образуются в результате интенсивного физического выветривания и криогенного выпучивания крупнообломочного материала, десерпции (криогенной, термогенной и влажностной), суффозии и локального накопления мелкозема. Они занимают обширные склоны, образуют «потоки» и «сети», слагают уступы нагорных террас [1][4][5]. По подвижности курумы разделяют на действующие (подвижные) и затухшие, т. е. практически неподвижные. Скорость подвижных курумов может достигать от 3 до 10 см в год [3]. При этом тело подвижной части курума мощностью 2–3 м может создавать в зоне взаимодействия с сооружением предельное давление порядка 100 кН, а при увеличении мощности курума – более 100 кН, чтопредставляет наибольшую угрозу в первую очередь для конструкций линейных сооружений.

На сегодняшний день принципы строительства на курумах разработаны лишь теоретически, а степень их проверки на практике очень небольшая, так как масштаб инженерного освоения курумовых склонов еще весьма незначительный [2]. Этот факт приводит к тому, что при проектировании сооружений в районе развития данного процесса не существует единого взгляда на методы борьбы с процессом курумообразования, закрепленного в нормативной документации.

Проблема учета влияния процесса курумообразования на проектируемые сооружения на примере ГМК «Удоканская медь»

В июне 2021 г. сотрудниками НИИОСП им. Н.М. Герсеванова была выполнена работа по научно-техническому сопровождению проектно-изыскательских работ по объекту: «Горно-металлургический комбинат «Удокан». Первая очередь строительства на производительность 12,0 млн тонн руды в год. Внешнее электроснабжение». В ходе работы был выполнен детальный анализ криогенного процесса курумообразования применительно к существующим условиям на объекте проектируемого строительства, атакже разработаны рекомендации по мерам борьбы с данным процессом.

ГМК «Удоканская медь» расположен на севере Забайкальского края в пределах Каларского района. Территория района находится в области резко-континентального климата умеренного пояса. Различия в климате отдельных частей территории обусловлены резким перепадом высот и горно-котловинным характером рельефа. На территории распространены многолетнемерзлые породы сплошного типа. Мощность ММП достигает от 800 до 1200 м при минимальной отрицательной температуре на глубине нулевой годовой амплитуды от –6 до –12 °С.

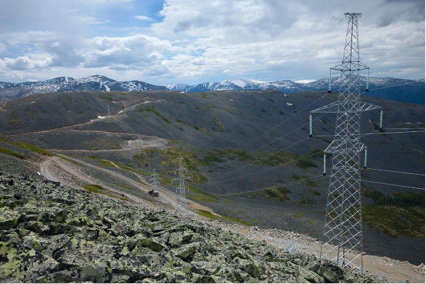

В результате изысканий для строительства линий внешнего электроснабжения для предприятия было установлено, что проектируемые опоры находятся на участке склона, где развивается процесс курума. На рис. 1 показан процесс монтажа опор ВЛ на склоне с курумом.

Рис. 1. Процесс монтажа опор ВЛ для ГМК «Удоканская медь» на склоне с курумом

(фото с сайта Чита.ру)

Fig. 1. Installation of overhead line towers for Udokan Copper on a slope having a stone run

(photo from https://www.chita.ru/)

Площади распространения курумных полей на участке строительства изменяются от нескольких десятков до нескольких сотен квадратных метров. Наименьшая мощность (0,5–1,0 м) курумов наблюдается на участках интенсивного сноса обломочного материала, а наибольшая (3–6 м) – на участках аккумуляции склоновых отложений. Максимальное прогнозируемое смещение активной части курума по результатам ИГИ достигает 0,4 м в год.

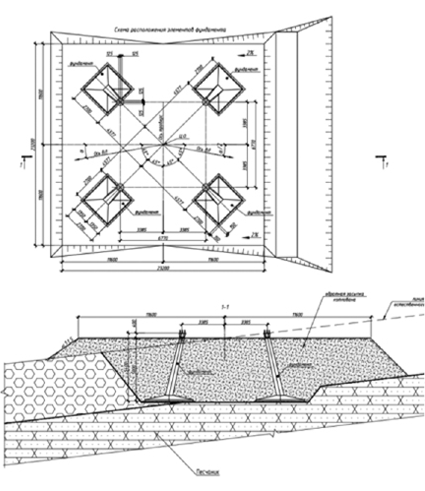

Проектируемые опоры представляют собой металлоконструкции в виде ферм, установленные на железобетонные подножники с плоской платформой в основании (рис. 2).

Рис. 2. Схема конструкций фундаментов ВЛ

Fig. 2. Schematic of overhead line tower foundations

Для минимизации негативного влияния экзогенных геологических процессов был принят ряд инженерных решений. Под подошвой фундаментов выполняется выравнивающая подготовка из щебня толщиной 100 мм. Для ограничения касательных сил морозного пучения предусмотрена обмазка стоек подножников кремнийорганической эмалью КО-174. Для сохранения свойств вечномерзлых грунтов оснований, сложенных супесями либо пылеватыми песками, предусматривается теплоизолирующий слой из экструзионного пенополистирола с закрытыми порами, а также устройство средств мониторинга вечной мерзлоты.

В качестве мер инженерной защиты от воздействия курума специалистами НИИОСП им. Н.М. Герсеванова предложен метод создания зон безопасности перед фундаментами опор вверх по склону. Зона безопасности состоит из выровненной площадки, под фундаменты опор заполненной обратной засыпкой, в которой устраивается улавливающая траншея. Размер зоны безопасности зависит от мощности активной толщи курума. Большое количество подвижного материала приводит к необходимости увеличения расстояния от кромки курума до фундамента сооружения, это нужно для уменьшения передаваемого давления и исключения засыпания конструкций обломочным материалом. В случае с опорами ВЛ на ГМК «Удоканская медь» расстояние вверх по склону от фундамента опор до кромки курума составило 10 м при максимальной мощности активной части курума 3 м. На площадке зоны безопасности должен обеспечиваться отвод поверхностных и грунтовых вод со дна траншеи. Траншею необходимо расчищать в случае заполнения ее обломочным материалом. В период эксплуатации сооружения проводится регулярный мониторинг состояния зоны безопасности и активного слоя курума.

Для оценки влияния смещения курума и эффективности выбранных мер защиты против данного процесса был выполнен расчет методом математического моделирования в программе Plaxis. Для характеристик материалов модели взяты данные из отчета по инженерно-геологическим изысканиям. Согласно данному отчету курумные отложения имеют следующие характеристики: ρ = 1,79 г/см3, ϕ = 24°, с = 3 кПа, Е = 27 МПа. Материнская порода сложена мерзлым метапесчаником с характеристиками: ρ = 2,65 г/см3, ϕ = 51,8°, с = 2,350 МПа, Е = 27,6 ГПа. В запас прочности для засыпки были приняты следующие величины из таблицы А5 СП 22.13330.2016 [6] с нормативными значениями характеристик элювиальных песков, рекомендованные для дресвянистых песковпри коэффициенте пористости е = 0,65, ϕ = 28°, с = 39 кПа, Е = 24 МПа.

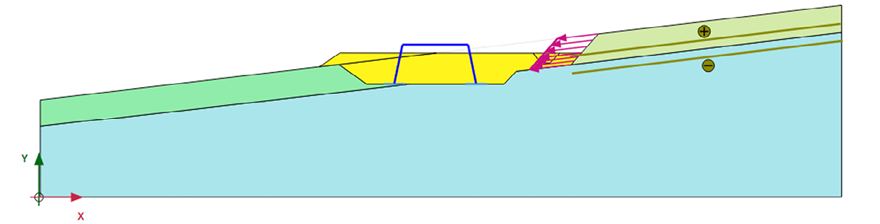

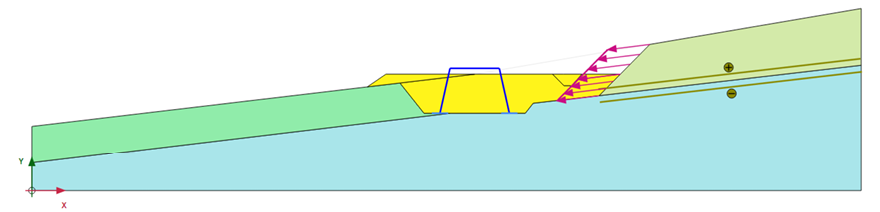

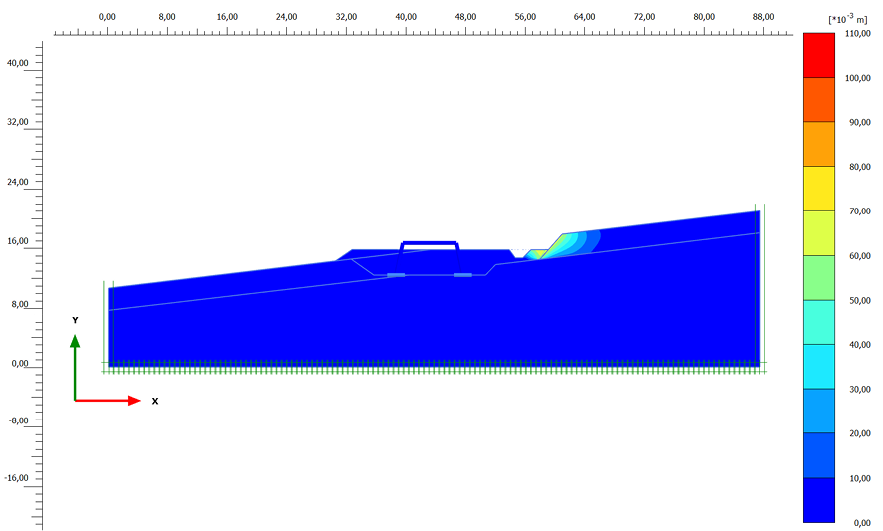

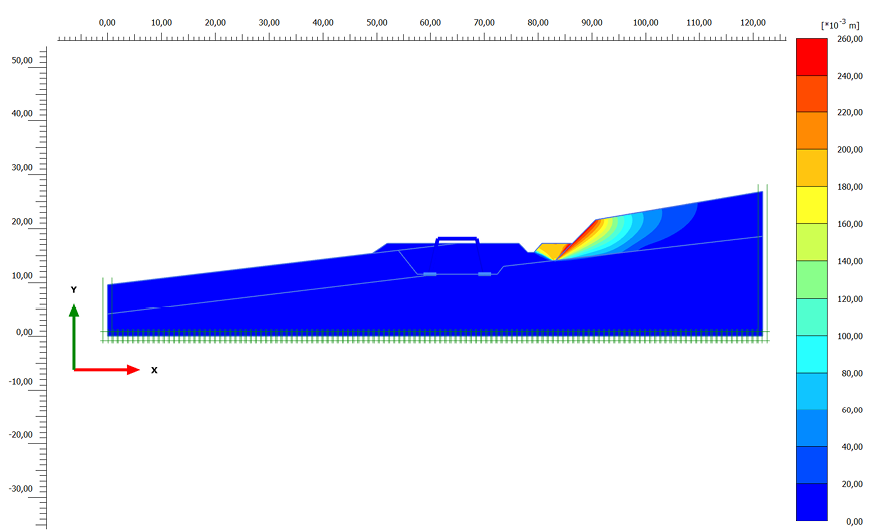

Были рассмотрены две расчетные схемы (рис. 3, 4). В первой схеме мощность курума 3 м, а во второй – 6 м. Смещение курума, заданное в «запас прочности», как минимум на порядок больше, чем принятое в проекте годовое смещение курума (от 30 до 40 см). Это смещение задается как смещение передней кромки курума путем использования функции «Line displacements». Угол наклона склона принят 7°.

Рис. 3. Расчетная схема 1. Мощность активной толщи курума 3 м

Fig. 3. Calculation schematic 1. Thickness of the active stone run layer amounting to 3 m

Рис. 4. Расчетная схема 2. Мощность активной толщи курума 6 м

Fig. 4. Calculation schematic 2. Thickness of the active stone run layer amounting to 6 m

В результате расчетов получены изополя смещения грунтов основания и фундамента сооружения при заданном перемещении тела курума по склону.

На рис. 5 показаны полученные в результате расчета изополя.

Рис. 5. Полученные в результате расчетов изополя,

отражающие влияние курума на засыпку буферной зоны

Fig. 5. Calculated isofields showing the stone run effect on the buffer zone backfill

Результаты расчета сводятся к тому, что массив грунта засыпки остается в целом неподвижен или получает очень малые смещения, на стыке курума с засыпкой возникает «смятие» засыпки, которое представляет собой образование клина пассивного давления. Из этого следует, что, если стойки фундаментов отделены от надвигающейся грани курума достаточным расстоянием (порядка 10 м), давление курума на опору ЛЭП не передается. А в случае если это расстояние менее 10 м, то предусматривается откопка рва в обратной засыпке.

Существует и другой вариант инженерной защиты от курумов, например устройство грунтовых дамб. Такой метод эффективен при большой мощности активной части курума и высокой скорости перемещения обломочного материала, а также при необходимости комплексной защиты сооружений не только от курума, но и от лавин. Однако выполнение зон безопасности перед фундаментами опор остается наиболее оптимальным и наименее затратным способом инженерной защиты от возможных подвижек курумного чехла. Данный способ обеспечивает приемлемый уровень безопасности, полностью исключая боковую нагрузку на фундаменты, и дает определенный запас по времени для принятия более радикальных мер в случае необходимости.

Вывод

Пример ГМК «Удоканская медь» указал на то, что вопрос учета влияния опасного криогенного процесса курумообразования при проектировании – крайне не исследованный на практике и нуждается в изучении для дальнейшего закрепления методов инженерной защиты от курумов в нормативной документации. После реализации принятых проектных решений по опорам ВЛ на объекте ГМК «Удоканская медь» планируется продолжить сбор и анализ информации по эффективности выбранных методов защиты. На основе полученных данных будут сделаны выводы и сформулированы рекомендации для нормативных документов.

Список литературы

1. Алексеев В.Р. Курумы - феномен криосферы / В.Р. Алексеев // Наука и техника в Якутии. - 2018. - №1 (34). - С. 72-88.

2. Говорушко С.М. Курумовый морфолитогенез / С.М. Говорушко. - Владивосток: ДВНЦ РАН, 1986. - 120 с.

3. Курумы гольцового пояса гор / Н.Н. Романовский, А.И. Тюрин, Д.О. Сергеев [и др.]. - Новосибирск: Наука, 1989. - 152 с.

4. Симонов Ю.Г. Курумы Восточного Забайкалья, их происхождение и развитие / Ю.Г. Симонов // Проблемы регионального зимоведения. Записки Забайкальского отделения Географического общества СССР. -Чита, 1966. - Вып. 1. - С. 37-38.

5. Тюрин А.И. Мерзлотно-фациальный анализ курумов / А.И. Тюрин, Н.Н. Романовский, Н.Ф. Полтев. -Москва: Наука, 1982. - 150 с.

6. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*: утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 970/пр: введен в действие с 17 июня 2017 г. - Москва, 2016. - 240 с.

Об авторе

Д. В. ЧернятинРоссия

Чернятин Дмитрий Владимирович - инженер-геолог лаборатории механики опасных природно-техногенных процессов и разработки методов инженерной защиты № 18.

Рязанский проспект, д. 59, Москва, 109428.

тел.: +7 (926) 129-29-80

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Чернятин Д.В. Учет влияния опасного криогенного процесса курумообразования при проектировании сооружений на примере опор ВЛ для ГМК «Удоканская медь». Вестник НИЦ «Строительство». 2022;32(1):95-102. https://doi.org/10.37538/2224-9494-2022-1(32)-95-102

For citation:

Chernyatin D.V. Accounting for the impact of hazardous frost action involving stone run formation in the design of structures on the example of overhead line towers for Udokan Copper. Bulletin of Science and Research Center of Construction. 2022;32(1):95-102. (In Russ.) https://doi.org/10.37538/2224-9494-2022-1(32)-95-102