Перейти к:

Закономерности распределения влажности в слоистой структуре материалов конструкций объектов культурного наследия

https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-1(44)-84-100

EDN: NJKEPF

Аннотация

Введение. В статье рассмотрены особенности распределения влаги в слоистой структуре материалов конструкций объектов культурного наследия. Распределение влаги в пористом материале определяется геометрией порового пространства, поскольку более узкий капилляр отсасывает влагу из более широкого. Исследование характера распределения влажности в слоистой структуре материалов конструкций объектов культурного наследия показывает, что эта закономерность достаточно часто не соблюдается.

Цель. Выявление степени распространенности и причины нарушения физических закономерностей распределения влаги в слоистой структуре материалов конструкций объектов культурного наследия.

Материалы и методы. Представленные исследования получены на основе результатов проведенных авторами испытаний более 2500 образцов материалов из 24 памятников архитектуры разного времени и локаций.

Результаты. Анализ распределения влажности в 413 горизонтальных сечениях на глубину до 50–65 см показывает, что практически в половине случаев направление изменения показателей влажности и среднего размера пор совпадает, что противоречит предполагаемым физическим закономерностям. Высказывается предположение, согласно которому подобное нарушение закономерностей может быть вызвано развитием в исторических конструкциях пустотности, в результате чего формирование влажностных режимов на отдельных участках кладки может формироваться независимо. Для проверки данного предположения была проведена оценка степени пустотности материалов на основании прямых и косвенных показателей. Результаты оценки показали, что в большинстве случаев на участках с предполагаемым нарушением физических закономерностей наблюдаются признаки развитой пустотности. Более того, расширенная оценка в формате всех материалов показала наличие признаков пустотности даже на участках с визуально читаемым «противоходом».

Выводы. На основе проведенного анализа показано, что характер распределения влажности в слоистой структуре материалов конструкций объектов культурного наследия в первую очередь определяется не столько свойствами самих материалов, сколько развитой пустотностью.

Ключевые слова

Для цитирования:

Шейкин Е.В., Степанова В.Ф. Закономерности распределения влажности в слоистой структуре материалов конструкций объектов культурного наследия. Вестник НИЦ «Строительство». 2025;44(1):84-100. https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-1(44)-84-100. EDN: NJKEPF

For citation:

Sheikin E.V., Stepanova V.F. Moisture distribution patterns of layered structural materials in cultural heritage objects. Bulletin of Science and Research Center of Construction. 2025;44(1):84-100. (In Russ.) https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-1(44)-84-100. EDN: NJKEPF

Введение

Вопросы формирования влажностного режима во внутреннем пространстве конструкций кладочного типа являются определяющими длительность эксплуатации этих конструкций. Хорошо известно, что оптимальным с точки зрения долговечности является режим, при котором влага распределяется внутри достаточно равномерно и имеет возможность максимально быстро достигать внешней поверхности. Локальная и неравномерная аккумуляция влаги внутри конструкции влечет за собой существенное ускорение процессов деструкции [1].

Распределение влаги в пористом слоистом материале определяется геометрией порового пространства, поскольку с уменьшением диаметра капилляра снижается и гидростатическое давление внутри него. При достижении мениском влаги более узкой поры его скорость замедлится, но на основании физики процесса его проникновение туда физически не ограничено [2]. При обратной ситуации, т. е. при достижении мениском более широкой поры, его дальнейшему проникновению препятствует недостаточность гидростатического давления [3]. Если перепад размеров пор не слишком значителен, то остановка мениска будет временной до тех пор, пока продвижение соседних менисков не приведет к возрастанию гидростатического давления, способного компенсировать недостаток давления в поре [4–8]. В слоистых материалах это приводит, в частности, к тому, что в процессе высыхания вся влага вначале аккумулируется на участках с более мелкими порами, откуда она начинает удаляться только после практически полного опустошения крупнопористых участков [9][10].

Учитывая сказанное, можно было бы ожидать, что изменение влажности материалов в исторической кладке должно сопровождаться противоположным по направлению изменением размера пор. Однако на практике такие «противоходы» наблюдаются не всегда, что вызывает вопросы относительно природы и закономерности подобных явлений. В предложенной работе рассматривается, насколько часто наблюдаются указанные «нарушения» физических закономерностей в структуре слоистых материалов конструкций объектов культурного наследия (ОКН), а также проводится анализ возможных причин их возникновения.

Материалы и методы

В работе используются материалы конструкций 24 памятников архитектуры разного времени и локаций. Отбор проб проводился методом сверления трубчатыми сверлами диаметром 10 мм на глубину до 60–65 см [11]. Получаемые образцы представляют собой микрокерны диаметром около 7 мм; длина и формат образцов зависят от состояния отбираемого материала и могут колебаться от качественных цилиндрических кернов длиной 10–20 мм до бесформенных осколков. Наиболее типичные варианты показаны на примере материалов Успенского собора Княгинина монастыря во Владимире (рис. 1–6). Каждая проба состоит из нескольких образцов и ограничивается в среднем 5–6 см по глубине, так что из каждого отверстия получается около 8–12 проб. В одну пробу отбираются только материалы одного вида, в связи с чем при резкой смене материалов размер пробы может значительно сократиться, вплоть до одного образца. Полученные пробы упаковываются в лабораторные бюксы с притертой крышкой и герметизируются лентой Parafilm M.

Рис. 1. Успенский собор. Проба с глубины 38,5–47 см. Средний вес образца 0,90 г. Доля материала 0,99

Fig. 1. Assumption Cathedral: depth of 38.5–47 cm, average sample weight of 0.90 g, coverage of 0.99

Рис. 2. Успенский собор. Проба с глубины 51,3–61,5 см. Средний вес образца 0,80 г. Доля материала 0,93

Fig. 2. Assumption Cathedral: depth of 51.3–61.5 cm, average sample weight of 0.80 g, coverage of 0.93

Рис. 3. Успенский собор. Проба с глубины 54–59,5 см. Средний вес образца 0,49 г. Доля материала 0,72

Fig. 3. Assumption Cathedral: depth of 54–59.5 cm, average sample weight of 0.49 g, coverage of 0.72

Рис. 4. Успенский собор. Проба с глубины 8,5–16,5 см. Средний вес образца 0,24 г. Доля материала 0,42

Fig. 4. Assumption Cathedral: depth of 8.5–16.5 cm, average sample weight of 0.24 g, coverage of 0.42

Рис. 5. Успенский собор. Проба с глубины 22–28 см. Средний вес образца 0,16 г. Доля материала 0,45

Fig. 5. Assumption Cathedral: depth of 22–28 cm, average sample weight of 0.16 g, coverage of 0.45

Рис. 6. Успенский собор. Проба с глубины 19,7–23 см. Средний вес образца 0,11 г. Доля материала 0,41

Fig. 6. Assumption Cathedral: depth of 19.7–23 cm, average sample weight of 0.11 g, coverage of 0.41

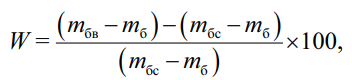

Определение влажности. Оценка естественной влажности образцов проводилась гравиметрическим методом [12–15]. Для взвешивания образцов применялись весы Sartorius GC 803S-OCE с точностью до 4-го знака. Бюксы с пробами освобождались от герметизирующей пленки, взвешивались и высушивались со снятой крышкой до постоянной массы при температуре 105 °C. После сушильного шкафа бюксы закрывались крышками и помещались на 20 мин в эксикатор с силикагелем для остывания, после чего взвешивались. Влажность определялась по следующей формуле:

(1)

(1)

где W – естественная влажность;

mбв – масса бюкса с мокрой пробой;

mб – масса пустого бюкса;

mбс – масса бюкса с сухой пробой.

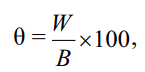

Для анализа полученные значения естественной влажности нормализовались относительно значений водопоглощения по следующей формуле:

(2)

(2)

где θ – относительная влажность материалов;

В – водопоглощение, определяемое путем выдерживания образцов в кипящей дистиллированной воде в течение двух часов [12][16–19]. После кипячения образцы оставлялись в воде еще на два часа для остывания [18].

Определение сорбционных характеристик. Определение сорбционных характеристик проводилось по эксикаторному методу [20–22]. Параметры воздуха в эксикаторе создавались при помощи насыщенных растворов солей. Для достижения 43 % использовался раствор карбонат калия (К2 СО3), 63 % – нитрита натрия (NaNO2), 74 % – нитрат натрия, 85 % – хлорид калия, 98 % – сульфат меди [23]. Время выдержки образцов для достижения равновесия на каждом этапе было определено на основе опыта зарубежных исследователей, в работах которых оно составляет от нескольких часов до нескольких дней для кернов диаметром 2–5 см [24–28]. Поскольку предварительные эксперименты показали, что 72 часов достаточно для достижения равновесия всех наших образцов, то именно этот период был выбран в качестве оптимального. После достижения равновесия образцы высушивались при температуре 105 °C до постоянного веса, располагались на 20 мин в эксикатор с силикагелем для остывания, взвешивались и вновь размещались в эксикаторах с более высокой ступенью относительной влажности.

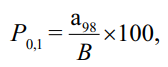

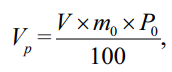

Сорбционные характеристики выражались в формате степени микропористости (P0,1), представляющей собой процент сорбционных пор в материале [24][29]. P0,1 определяется по формуле:

(3)

(3)

где а98 – количество сорбированной влаги при давлении водяного пара 0,98.

Определение сорбционных характеристик всех образцов проводилось дважды. «Первичная» сорбция выполнялась на образцах, прошедших только процедуру определения естественной влажности, т. е. не изменивших свое состояние. «Вторичная» сорбция проводилась на очищенных от примесей образцах после трех циклов увлажнения/высыхания, где каждый цикл состоял из выдержки в холодной воде в течение 8 часов, а затем в кипящей воде в течение 2 часов. Дистиллированная вода менялась после каждого этапа. Необходимость вторичной сорбции связана с тем, что в неблагоприятных влажностных условиях на отдельных участках скапливается множество примесей (частицы почвы, водорастворимые соли, микрообломки и т. д.), могущих существенно искажать физические свойства материалов, в частности уменьшать пористость, размер пор и увеличивать гигроскопичность. Эти измененные «кажущиеся» свойства важны с той точки зрения, что именно в таком формате данные материалы проявляют себя внутри стены. Однако для определения истинных свойств необходимо очистить поровое пространство от примесей.

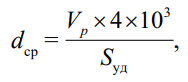

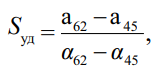

Определение среднего размера пор. Средний размер пор образцов (dср) рассчитывался по формуле [30]:

(4)

(4)

(5)

(5)

где V – объем образца, см 3;

Vp – объем пор, см 3/г;

Sуд – удельная площадь поверхности. Удельная площадь поверхности определялась сравнительным методом [30] по следующей формуле:

(6)

(6)

где а62 – адсорбция исследуемого образца при относительной влажности 62 %, мкмоль/г;

а45 – адсорбция исследуемого образца при относительной влажности 45 %, мкмоль/г;

α62 – абсолютная величина адсорбции стандартного образца при относительной влажности 62 %, мкмоль/м 2;

α45 – абсолютная величина адсорбции стандартного образца при относительной влажности 45 %, мкмоль/м 2.

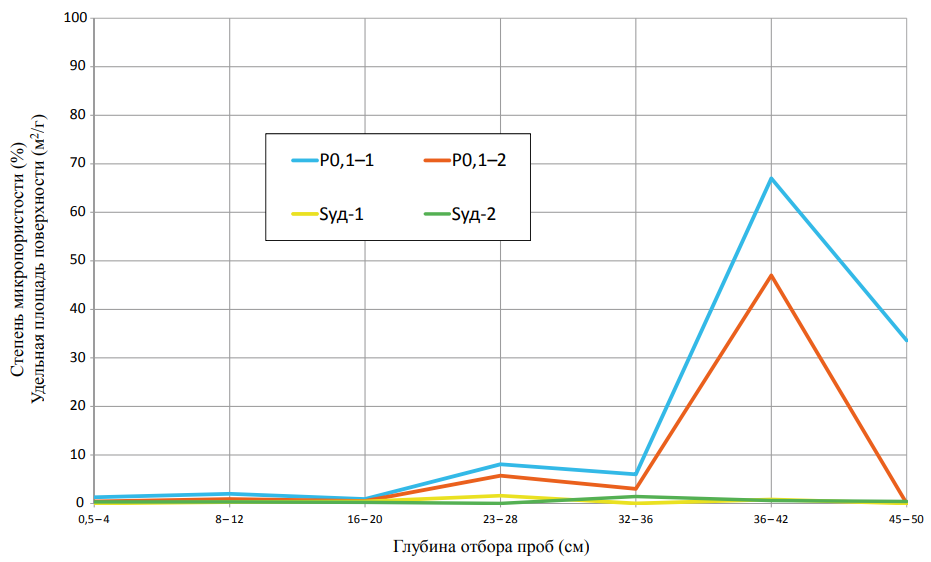

Абсолютная величина адсорбции определялась по формуле:

(7)

(7)

где аi – адсорбция стандартного образца при относительной влажности i, г;

mс – сухой вес стандартного образца, г.

В качестве стандартных образцов использовались четыре образца исторического кирпича с разными характеристиками пористого пространства. Анализ образцов проводился на кафедре функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ МИСИС методом низкотемпературной адсорбции азота при помощи анализатора удельной поверхности и пористости Quantochrome Nova 1200e.

Результаты

На основании полученных данных было построено 413 зависимостей изменения относительной влажности и среднего размера пор материалов в горизонтальном сечении кладки. Из них только 61 (15 %) демонстрирует противоположный ход влажности и размера пор в формате всего сечения в целом. Еще в 40 случаях (10 %) требуемая закономерность соблюдается при формировании основного абриса рисунка изменения характеристик, но с нарушением на одном или двух участках. Таким образом, только в 25 % случаев наблюдается (относительно) полноценное соблюдение физических закономерностей. С другой стороны, в части контрольных сечений наблюдается преобладание обратной тенденции, с однонаправленным изменением обоих показателей по всей глубине сечения.

Для возможности количественного анализа все данные были переформированы в формат перепадов значений между соседними пробами. Общее количество таких перепадов составило 2645. Поскольку основной интерес вызывала корреляция в рамках достаточно явно выраженных колебаний, то были выбраны только перепады более 15 % по влажности. Всего было зафиксировано 1094 таких перепадов, из которых в 387 случаях, т. е. в 35 %, направление изменения влажности не связано обратной зависимостью с направлением изменения размера пор, как предполагает теория. Еще в 116 случаях имеет место противоположное по направленности изменение среднего размера пор, но с интенсивностью менее чем в два раза. Учет этих случаев также оправдан, поскольку незначительное изменение пористости не может вызвать резкий скачок влажности. Таким образом, практически в половине случаев (46 %) физические закономерности не соблюдаются или соблюдаются не в полной мере.

Указанные проявления могут возникнуть только в случае нарушения гидравлической связи внутри кладки, при котором влажностный режим соседних участков формируется независимо как на стадии увлажнения, так и на стадии высыхания. Нарушение гидравлической связи может возникнуть по причине развития внутри кладки разного вида пустотности, начиная от мельчайших микротрещин и заканчивая крупными макротрещинами, различимыми визуально.

Эндоскопия. Наиболее простой и очевидный метод выявления пустотности в кладке связан с эндоскопическим исследованием полученного отверстия. Однако данный метод имеет ограничения, основным из которых является возможность фиксации только трещин, размеры которых исчисляются в миллиметрах или даже в сантиметрах. Меньшие размеры, как правило, просто затираются шламом в процессе отбора проб и становятся неразличимыми для последующего визуального обследования.

Метод сопротивления сверлению. Второй метод связан с равномерностью прохода пробоотборника в процессе прохода материала. Резкое снижение сопротивления сверлению или локальный «срыв» сверла позволяют не только достаточно точно зафиксировать сам факт присутствия внутренней полости, но и провести ее относительно точное позиционирование по глубине. Несмотря на то что в сравнении с визуальным данный метод позволяет фиксировать более мелкие трещины, тем не менее он остается достаточно грубым, позволяя фиксировать только «хорошо развитые» трещины. Кроме того, степень «точности» данного метода во многом зависит от прочности предшествующего трещине материала. Чем он прочнее, тем четче ощущается «срыв» сверла. И наоборот, чем материал мягче, тем менее четко воспринимается срыв и, соответственно, увеличивается размер пустотности, которую можно отследить подобным образом.

Доля материала в пробе. Уменьшение полученного при отборе трубочным сверлом количества материала указывает на то, что часть его уже отсутствовала на момент отбора проб либо была деструктирована до порошкообразного состояния в процессе сверления. Если часть материала была утрачена до начала отбора проб, то на данном участке имела место в той или иной степени развитая пустотность. Если же эта часть была утрачена в процессе отбора проб, т. е. в результате воздействия вибраций от вращения корончатого наконечника пробоотборника, то это может свидетельствовать о существовании на данном участке в той или иной степени развитой сети микротрещин. Как первое, так и второе можно интерпретировать в формате пустотности разных стадий развития. При интерпретации результатов мы исходили из допущения, что для констатации подобной формы деструкции (наличия пустотности) достаточно потери более четверти отбираемого материала, на что будет указывать доля материала в пробе (Nm) – менее 0,75.

Средний размер образца в пробе. По тем же соображениям на развитую микротрещиноватость указывает и снижение среднего веса образца в пробе. Траектории разломов образцов в результате воздействия вибраций от сверла, естественно, проходят по наиболее слабым участкам, каковыми являются участки внутренних микротрещин. Колебание длины кернов в пробах само по себе не может служить показателем какой-либо тенденции. Однако таким показателем может служить порог условной трансформации цилиндрического керна в бесформенный осколок. Для практической оценки этот порог возможно фиксировать в весовом формате. В данной работе мы исходили из допущения, что на развитую трещиноватость указывает средний вес образца пробы (Ga) менее 0,2 г (рис. 1–6).

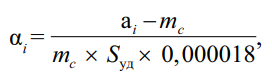

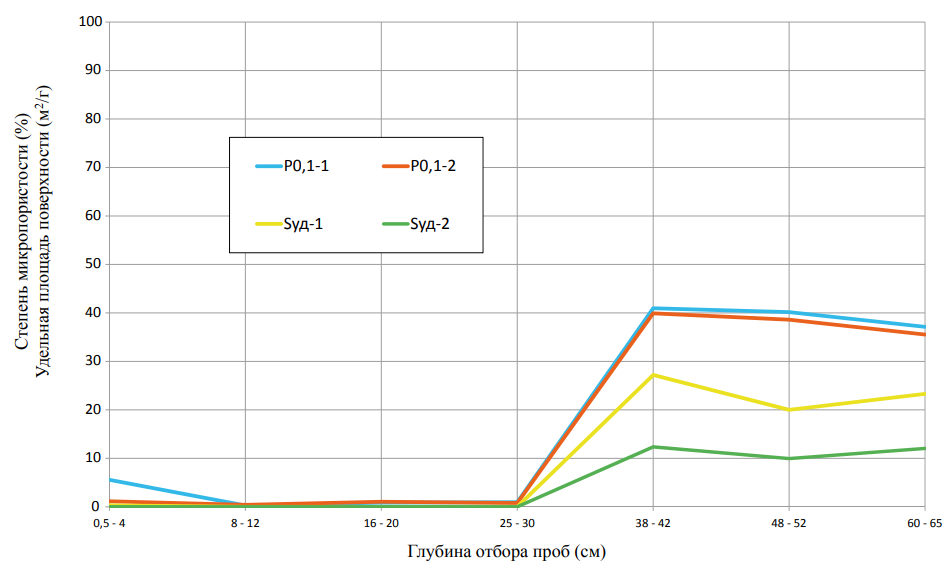

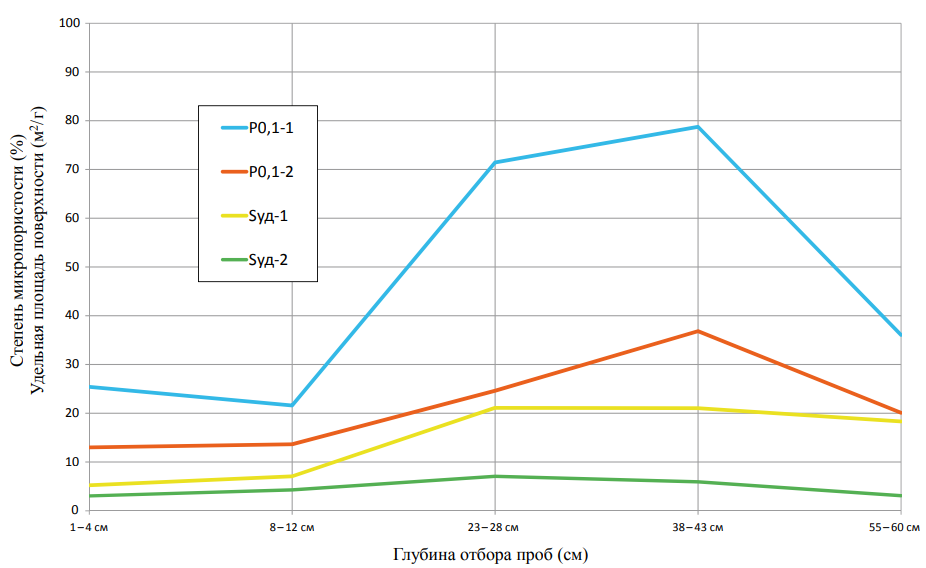

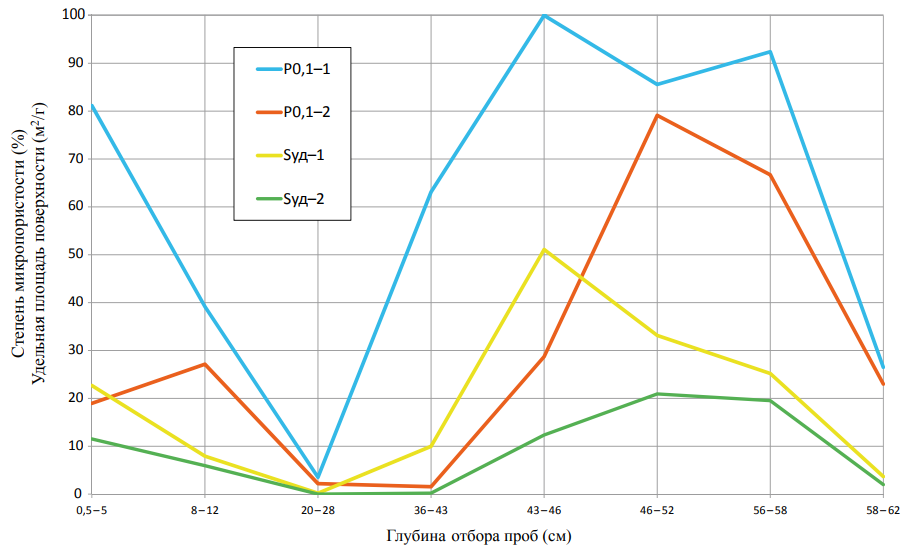

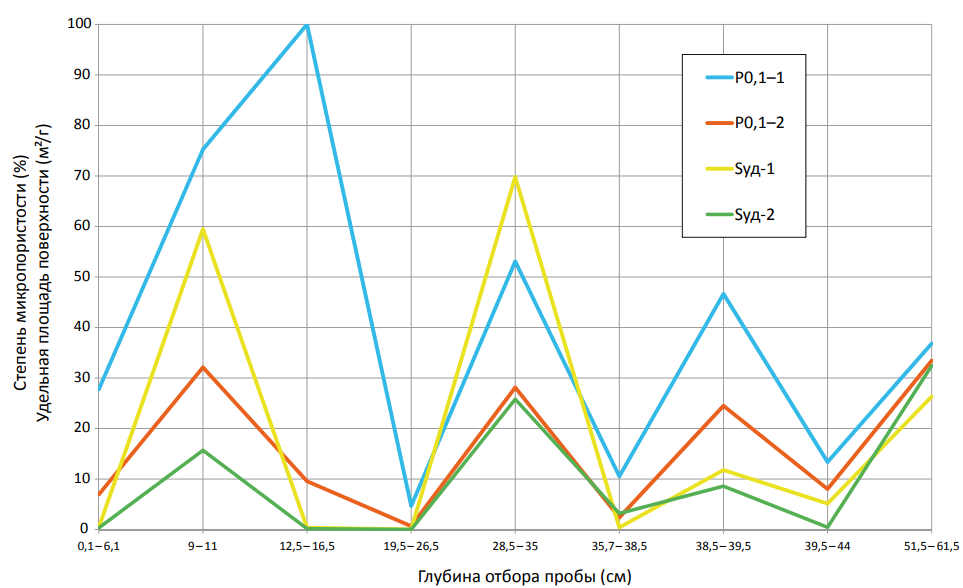

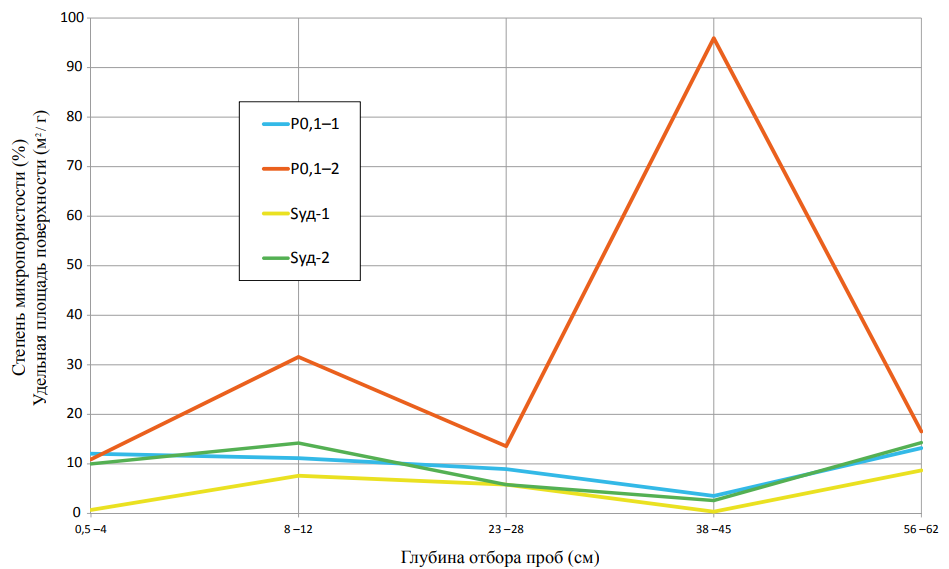

Внутренние зоны испарения. Еще одним косвенным свидетельством развитой микротрещиноватости и пустотности являются внутренние зоны испарения. Обоснованием для данного метода является тот факт, что воздушные прослойки и полости блокируют жидкую влагу, после чего ее перемещение возможно только в виде пара. В результате на участках с развитой пустотностью или на границе материалов со значительным перепадом размера пор влага будет постепенно испаряться, создавая условия для концентрации в пограничной зоне примесей, содержащихся в воде. В качестве таких примесей могут выступать водорастворимые соли, микрообломки и частицы почвы. Концентрация примесей изменяет свойства материалов в направлении возрастания сорбционных характеристик, во-первых, по причине уменьшения размеров пор, во-вторых, по причине значительно большей гигроскопичности солевой части примесей [26]. Отсюда можно сделать вывод, что признаком существования зоны испарения может служить снижение показателей степени микропористости и удельной площади поверхности после очищения образцов от примесей. Снижение первых свидетельствует об изначальном преобладании в материале крупных микропор более 60–70 нм, влияющих на капиллярный конденсат, тогда как снижение вторых будет указывать на изначальное преобладание мельчайших микропор размером в несколько нанометров [29]. Оба фактора являются независимыми друг от друга и могут носить абсолютно непредсказуемый характер (рис. 7–11). Авторы исходили из допущения, что снижение P0,1 на 8 %, а Sуд на 5 м 2/г после промывки образцов от примесей (по результатам вторичной сорбции) свидетельствует о наличии зоны испарения.

Основной проблемой интерпретации результатов и, соответственно, данного метода является тот факт, что в процессе циклов увлажнения/высыхания может происходить не только очистка материалов от примесей. Если структура материала ослаблена, то может наблюдаться также и дальнейшее развитие деструкции, в частности развитие и распространение сети микротрещин. В этом случае будут параллельно развиваться два независимых и противоположных по направлению процесса, один из которых будет связан с очищением пор от солей и микрообломков и тем самым направлен на уменьшение гигроскопичности. Тогда как другой будет вызывать дальнейшее увеличение количества микротрещин и тем самым будет стремиться изменить микроструктуру материала в сторону возрастания гигроскопичности. В случае преобладания последнего может наблюдаться возрастание сорбционных характеристик по результатам вторичной сорбции (рис. 12). Снижение показателей по результатам вторичной сорбции однозначно указывает на существование зоны испарения. Возрастание же показателей подразумевает возможность двоякого толкования, поскольку нет возможности оценить, имели ли место оба процесса – снижение сорбционных характеристик в результате очищения пор от примесей и возрастание сорбционных характеристик в результате дальнейшего развития сети микротрещин – или только последний из них, фиксируемый на графике.

Рис. 7. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Снижение значений степени микропористости материалов на высоте 0,1 м по результатам вторичной сорбции

Fig. 7. Saint George Cathedral in Yuryev-Polsky: reduction in the microporosity of materials at a height of 0.1 m based on secondary sorption results

Рис. 8. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Снижение значений удельной площади поверхности материалов на высоте 0,8 м по результатам вторичной сорбции

Fig. 8. Saint George Cathedral in Yuryev-Polsky: reduction in the specific surface area of materials at a height of 0.8 m based on secondary sorption results

Рис. 9. Подземная палата Архангельского собора Московского Кремля. Снижение сорбционных характеристик материалов на высоте 0,1 м по результатам вторичной сорбции

Fig. 9. Underground chamber of the Cathedral of the Archangel in Moscow Kremlin: reduction in sorption characteristics of materials at a height of 0.1 m based on secondary sorption results

Рис. 10. Успенский собор в Смоленске. Снижение сорбционных характеристик материалов на высоте 1 м по результатам вторичной сорбции

Fig. 10. Assumption Cathedral in Smolensk: reduction in sorption characteristics of materials at a height of 1 m based on secondary sorption results

Рис. 11. Успенский собор Княгинина монастыря во Владимире. Снижение сорбционных характеристик материалов на высоте 0,1 м по результатам вторичной сорбции

Fig. 11. Assumption Cathedral of the Knyaginin Monastery in Vladimir: reduction in sorption characteristics of materials at a height of 0.1 m based on secondary sorption results

Рис. 12. Троицкий собор в Яхроме. Возрастание степени микропористости материалов на высоте 1 м по результатам вторичной сорбции

Fig. 12. Trinity Cathedral in Yakhroma: increase in the microporosity values of materials at a height of 1 m based on secondary sorption results

Корреляция участков с признаками пустотности и участков с параллельными направлениями изменения влажности и размера пор показана по совпадению обоих критериев на 118 участках, где снижение влажности сопровождается уменьшением среднего размера пор, и 163 участках, где возрастание влажности сопровождается, соответственно, увеличением среднего размера пор. Для анализа выбирались только те участки, где перепады по обоим показателям, как по влажности, так и по размеру пор, выражены достаточно явно. Порог перепада по влажности между соседними пробами был выбран более 15 %, по среднему размеру пор – более чем в два раза. Таким образом, всего набрался 281 участок, где динамика показателей влажности и среднего размера пор не соответствует ожидаемой в соответствии с физическими законами. Из 281 участка только на 18-ти, т. е. менее 6 %, не прослеживается каких-либо признаков, указывающих на существование внутренней пустотности.

Полученные результаты позволяют предположить, что даже на тех участках, где прослеживается зависимость между влажностью и средним размером пор в виде визуально наблюдаемого «противохода», данная зависимость может быть не более чем совпадением, тогда как на самом деле влажностные режимы данных участков являются независимыми и формируются под влиянием развитой пустотности. Это предположение косвенно подтверждается совокупной оценкой всех 2645 перепадов, показывающей, что только 245 из них, т. е. менее 9 %, не имеют каких-либо явных признаков микротрещиноватости. В качестве наглядной иллюстрации данного вывода могут служить участки, где противоход параметров влажности и среднего размера пор накладывается на макротрещину, фиксируемую прямым методом эндоскопии.

Выводы

Проведенный анализ распределения влажности в слоистой структуре материалов конструкций ОКН на базе 24 памятников архитектуры и 413 горизонтальных сечений на глубину до 50–65 см показывает, что практически в половине случаев направление изменения показателей влажности и среднего размера пор совпадает, что противоречит предполагаемым физическим закономерностям.

Подобное нарушение закономерностей может быть вызвано развитием в слоистой структуре материалов конструкций ОКН пустотности, в результате которого формирование влажностных режимов на отдельных участках кладки может происходить независимо. Для проверки данного предположения была осуществлена оценка степени пустотности материалов на основании прямых и косвенных показателей. Результаты оценки показали, что в большинстве случаев на участках с предполагаемым нарушением физических закономерностей наблюдаются признаки развитой пустотности. Более того, расширенная оценка в формате всех материалов показала наличие признаков пустотности даже на участках с визуально читаемым «противоходом».

Из сказанного можно сделать вывод, что характер распределения влажности в слоистой структуре материалов конструкций ОКН определяется не столько свойствами самих материалов, сколько развитой пустотностью.

Список литературы

1. <i>Bost M., Pouya A., Guédon S.</i> Influence du réseau poreux sur l’altération par le gel des massifs calcaires fractures. Revue Française de Géotechnique. 2010;133:3–9. https://doi.org/10.1051/geotech/2010133003

2. <i>Sallese M., Torga J., Morel E., Budini N., Urteaga R.</i> Optical coherence tomography measurement of capillary filling in porous silicon. Journal of Applied Physics. 2020;128(2):024701. https://doi.org/10.1063/1.5145270

3. <i>Лыков М.В.</i> Теория сушки. Москва: Энергия; 1968.

4. <i>Gruener S., Sadjadi Z., Hermes H.E., Kityk A.V., Knorr K., Egelhaaf S.U., Rieger H., Huber P.</i> Anomalous front broadening during spontaneous imbibition in a matrix with elongated pores. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2012;109(26):10245–10250. https://doi.org/10.1073/pnas.1119352109

5. <i>Rieger H., Thome C., Sadjadi Z.</i> Meniscus arrest dominated imbibition front roughening in porous media with elongated pores. Journal of Physics: Conference Series. 2015;638:012007. https://doi.org/10.1088/1742-6596/638/1/012007

6. <i>Sadjadi Z., Jung M., Seemann R., Rieger H.</i> Meniscus arrest during capillary rise in asymmetric microfluidic pore junctions. Langmuir. 2015;31(8):2600–2608. https://doi.org/10.1021/la504149r

7. <i>Sadjadi Z., Rieger H.</i> Scaling theory for spontaneous imbibition in random networks of elongated pores. Physical Review Letters. 2013;110(14). https://doi.org/10.1103/physrevlett.110.144502

8. <i>Mehrabian H., Gao P., Feng J.J.</i> Wicking flow through microchannels. Physics of Fluids. 2011;23(12). https://doi.org/10.1063/1.3671739

9. <i>Shokri N., Lehmann P., Or D.</i> Evaporation from layered porous media. Journal of Geophysical Research: Solid Earth. 2010;115(B6). https://doi.org/10.1029/2009JB006743

10. <i>Pillai K.M., Prat M., Marcoux M.</i> A study on slow evaporation of liquids in a dual-porosity porous medium using square network model. International Journal of Heat and Mass Transfer. 2009;52(7–8):1643–1656. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2008.10.007

11. <i>Шейкин Е.В.</i> Исследование влажностного режима конструкций памятников архитектуры методом отбора микрокернов. В: Исследования в консервации культурного наследия. Материалы Международной научно-методической конференции. Вып. 5. Москва: Принт; 2019, с. 287–302.

12. ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний. Москва: Стандартинформ; 2018.

13. ГОСТ 12730.2-2020. Бетоны. Метод определения влажности. Москва: Стандартинформ; 2021.

14. ГОСТ 5180-2015. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. Москва: Стандартинформ; 2016.

15. ГОСТ 33028-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение влажности. Москва: Стандартинформ; 2016.

16. ГОСТ 7025-91. Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости. Москва: Стандартинформ; 2006.

17. <i>Koroth S.R.</i> Evaluation and Improvement of Frost Durability of Clay Bricks [PhD thesis]. Montreal Canada: Concordian Univeristy; 1997.

18. <i>Vieira A.W., Innocentini M.D. de M., Mendes E., Gomes T., Demarch A., Montedo O.R.K., Angioletto E.</i> Comparison of Methods for Determining the Water Absorption of Glazed Porcelain Stoneware Ceramic Tiles. Materials Research. 2017;20(suppl 2):637–643. https://doi.org/10.1590/1980-5373-mr-2017-0089

19. <i> Wilson M.A., Carter M.A., Hoff W.D.</i> British standard and RILEM water absorption tests: A critical evaluation. Materials and Structures. 1999;32(8):571–578. https://doi.org/10.1007/bf02480491

20. <i>Сизов Б.Т.</i> Сохранение памятников из камня на открытом воздухе [диссертация]. Москва; 1998.

21. ГОСТ 24816-81. Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности. Москва: Издательство стандартов; 1981.

22. ГОСТ 24816-2014. Материалы строительные. Метод определения равновесной сорбционной влажности. Москва: Стандартинформ; 2015.

23. <i>Терещенко А.Г.</i> Относительная влажность воздуха над насыщенными растворами солей. Достоверность данных. Томск: Томский политехнический университет; 2010.

24. <i>Rigbey S.</i> The effect of sorbed water on expansivity and durability of rock aggregates [Thesis]. Ontario: University of Windsor; 1980.

25. <i>Rogers C.A.</i> The effect of de-icing agents on water adsorption phenomena in rock aggregates [Master Thesis]. Ontario: University of Windsor; 1977.

26. <i>Sawdy A.</i> The kinetics of salt weathering of porous materials. Stone monuments and wall paintings [PhD Thesis]. London: Institute of Archaeology University College; 2001.

27. <i>Pimienta L., Fortin J., Guéguen Y.</i> Investigation of elastic weakening in limestone and sandstone samples from moisture adsorption. Geophysical Journal International. 2014;199(1):335–347. https://doi.org/10.1093/gji/ggu257

28. <i>Yurikov A., Lebedev M., Gor G.Y., Gurevich B.</i> Sorption-Induced Deformation and Elastic Weakening of Bentheim Sandstone. Journal of Geophysical Research: Solid Earth. 2018;123(10):8589–8601. https://doi.org/10.1029/2018jb016003

29. <i>Bourgès Ann.</i> Holistic correlation of physical and mechanical properties of selected natural stones for assessing durability and weathering in the natural environment. München: Ludwigs-Maximilians-Universität; 2006.

30. <i>Карнаухов А.П.</i> Адсорбция. Текстура дисперсных и пористых материалов. Новосибирск: Наука; 1999.

Об авторах

Е. В. ШейкинРоссия

Евгений Валерьевич Шейкин*, начальник сектора диагностики влажностного и структурного состояния конструкций; аспирант

Школьная ул., д. 24, г. Москва, 109544, Российская Федерация; 2-я Институтская ул., д. 6, к. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация

e-mail: evg.sheykin@gmail.com

В. Ф. Степанова

Россия

Валентина Федоровна Степанова, научный руководитель лаборатории коррозии и долговечности бетонных и железобетонных конструкций

2-я Институтская ул., д. 6, к. 5, г. Москва, 109428, Российская Федерация

e-mail: vfstepanova@mail.ru

Рецензия

Для цитирования:

Шейкин Е.В., Степанова В.Ф. Закономерности распределения влажности в слоистой структуре материалов конструкций объектов культурного наследия. Вестник НИЦ «Строительство». 2025;44(1):84-100. https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-1(44)-84-100. EDN: NJKEPF

For citation:

Sheikin E.V., Stepanova V.F. Moisture distribution patterns of layered structural materials in cultural heritage objects. Bulletin of Science and Research Center of Construction. 2025;44(1):84-100. (In Russ.) https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-1(44)-84-100. EDN: NJKEPF