Перейти к:

Взаимодействие многолопастных винтовых свай с песчаным основанием

https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-1(44)-101-112

EDN: TCFDAC

Аннотация

Введение. Перспективным направлением в настоящий момент является использование в качестве фундаментов многолопастных винтовых свай. Однако существует ряд проблем для активного их внедрения в строительство, одной из которых является ограничение применения нормативной методики определения несущей способности винтовых свай. Для решения указанной проблемы необходимо изучение характера взаимодействия различных типов винтовых свай с различными разновидностями дисперсных грунтов, с дальнейшей разработкой методики расчета по несущей способности и деформациям и установлением конструктивных требований.

Цель. Изучение работы двух- и трехлопастных винтовых свай на опытной площадке г. Дзержинска с песчаным основанием при действии сжимающей и выдергивающей нагрузок и оценка эффективности применения данных свай в песчаных грунтах с определением их несущей способности.

Материалы и методы. Оценивались результаты полевых испытаний и численного моделирования многолопастных винтовых свай различных типоразмеров в специализированном геотехническом комплексе Plaxis 2D с использованием упругопластической модели грунта Кулона – Мора.

Результаты. По результатам экспериментальных исследований для многолопастных винтовых свай разница между значениями несущей способности на вдавливающую и выдергивающую нагрузки составляет 50–90 % при одинаковой глубине заложения последней лопасти. При увеличении типоразмера трехлопастной сваи на 30 % несущая способность возрастает на 8 %, а при увеличении на 70 % она возрастает на 57 %, при этом при увеличении типоразмера двухлопастной сваи на 48 % несущая способность возрастает на 5 %. Полученные по итогам численных расчетов значения несущей способности многолопастной винтовой сваи в основном находятся в пределах допустимого отклонения, обеспечивая запас до 30 %.

Выводы. На основе анализа опытных данных сделан вывод, что рациональным конструктивным решением в песчаных грунтах является применение винтовых металлических двухлопастных свай с шагом лопасти 5,0D и соотношение d/D, равное 0,66. При определении несущей способности многолопастной винтовой сваи численным методом рекомендуется учитывать разрыхление грунтов при прорезке его лопастями сваи или при нарушении технологии их устройства.

Ключевые слова

Для цитирования:

Алексеев А.Г., Виноградова С.А. Взаимодействие многолопастных винтовых свай с песчаным основанием. Вестник НИЦ «Строительство». 2025;44(1):101-112. https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-1(44)-101-112. EDN: TCFDAC

For citation:

Alekseev A.G., Vinogradova S.A. Interaction of multi-blade screw piles with a sandy base. Bulletin of Science and Research Center of Construction. 2025;44(1):101-112. (In Russ.) https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-1(44)-101-112. EDN: TCFDAC

Введение

При проектировании оснований и фундаментов в сложных грунтовых условиях предпочтение отдают свайным фундаментам. Создание гидромоторов с крутящим моментом более 700 кНм в настоящее время позволяет использовать в качестве фундаментов винтовые сваи в различных геологических условиях. Гидромоторы возможно установить на любую строительную технику с гидравлическим приводом, поэтому использование винтовых свай при линейном строительстве, таком как нефте- и газопроводы, имеет большие перспективы. Протяженность трубопроводов может составлять сотни километров и проходить через разные зоны с разными типами грунтов, где часто встречается совокупность проблем, таких как сложные геологические условия: участки с островной, сплошной мерзлотой или участки с талыми грунтами и глубоким залеганием мерзлых грунтов (от 15 м и более), труднодоступными и труднопроходимыми ландшафтами, поэтому применение винтовых свай является достаточно перспективным решением.

Применение винтовых свай в строительстве имеет ряд преимуществ: исключение «мокрых процессов», эффективное сопротивление касательным силам морозного пучения, малые сроки монтажа и минимальное нарушение структуры грунта при завинчивании.

В статье [1] изложены основные проблемы применения винтовых свай, а именно:

– ограничение применения нормативной методики определения несущей способности винтовых свай только для одно- и широколопастных с глубиной заложения лопасти более 6D в песчаном основании и 5D в глинистом основании, изложенной в СП 24.13330.2021 [2], и отсутствие методик расчета других типов винтовых свай;

– отсутствие методики расчета вертикальных деформаций основания винтовых свай от действия вертикальной нагрузки и учета группового эффекта;

– усовершенствование технологии устройства винтовой сваи для минимизации разрыхления грунтов при прорезке его лопастями и учет данного фактора при расчете несущей способности и оценки деформаций основания винтовых свай под нагрузкой;

– сложность в расчете долговечности материала сваи и сварного соединения лопасти и ствола сваи.

Для решения данных проблем необходимо изучить характер взаимодействия различных типов винтовых свай с различными разновидностями дисперсных грунтов, с дальнейшим установлением конструктивных требований и разработкой методики расчета по несущей способности и деформациям.

Основные типы винтовых свай, применяемые в строительстве, подробно представлены в [1][3]. В 60-х годах прошлого века одними из первых ученых, изучавших взаимодействие однолопастных винтовых свай, были Ю. Г. Трофименков и Л. Г. Мариупольский [4]. Авторами проведено свыше 200 испытаний различных типоразмеров однолопастных винтовых свай в глинистых и песчаных грунтах и разработана методика расчета несущей способности однолопастной винтовой сваи, вошедшая в нормативный документ [2]. В последующем исследования продолжил В. Н. Железков [5], его разработки поспособствовали широкому использованию однолопастных винтовых свай при строительстве мостов, причалов и других сооружений на слабых грунтах. В настоящий момент исследования взаимодействия винтовых широколопастных свай с многолетнемерзлыми грунтами ведутся такими учеными, как А. Г. Алексеев [3, 6–8], А. А. Звездов [6], а изучением работы cпиральных винтовых свай, в том числе в пучинистых грунтах, занимаются А. Г. Алексеев, В. Ф. Акопян [9][10], А. В. Свидерских [7]. В рассмотренных работах [6][7] решаются вопросы оценки несущей способности указанных свай на основании данных лотковых испытаний модельных свай и полевых испытаний натурных свай.

Изучением взаимодействия коротких (длиной до 3,0 м) двух- и однолопастных винтовых свай диаметром лопасти D = 0,3 м, соотношением d/D = 0,36, глубиной заложения лопасти от планировочной отметки менее 5D, с глинистым основанием занимались А. И. Полищук и Ф. А. Максимов [11][12]. Авторами разработан метод расчета осадки винтовых двухлопастных металлических свай и рекомендации по расчету и конструированию винтовых двухлопастных свай в глинистых грунтах для фундаментов быстровозводимых временных зданий.

Основная часть

В работе рассматриваются многолопастные винтовые сваи. Изучением взаимодействия двух- и трехлопастных винтовых свай с глинистым основанием под сжимающей и выдергивающей нагрузками занимаются А. Г. Алексеев и С. Г. Безволев [3]. В статье [3] изложены требования и рекомендации проведения численного моделирования и проводится анализ особенностей напряженного состояния грунта в зоне между лопастями. В продолжение данной статьи в [8] рассмотрены результаты расчетов несущей способности многолопастных винтовых свай на действие вдавливающей нагрузки по трем различным методикам (методики, изложенные в пп. 7.2.6–7.2.10 [2], и канадская методика, предложенная Narasimha et al.) с сопоставлением с результатами численного моделирования и опытными данными. Канадская методика показала наилучшую корреляцию с полевыми данными. В дальнейшем по наработкам [6, 7] была сформирована методика выполнения численных расчетов по определению несущей способности многолопастных винтовых свай, представленная в [3].

Целью данной работы является изучение работы двух- и трехлопастных винтовых свай на опытной площадке г. Дзержинска с песчаным основанием при действии сжимающей и выдергивающей нагрузок и оценка эффективности применения данных свай в песчаных грунтах с определением их несущей способности.

Рассматриваемая площадка сложена до глубины 15 м среднечетвертичным песчаным аллювием (aQIII). По данным гранулометрического анализа, пески мелкие и средней крупности по составу сравнительно однородные, с малым содержанием крупнообломочных и глинистых фракций. Данные о физико-механических свойствах грунтов, используемых для расчетов, представлены в табл. 1. Для численного моделирования испытаний свай принимаются нормативные характеристики грунтов в соответствии с выводами статей [3][9].

В настоящей работе рассматривается 5 различных типоразмеров свай, применяемых при промышленном строительстве. Характеристики рассматриваемых многолопастных винтовых свай представлены в табл. 2. Всего проведено 24 испытания статистической вдавливающей и выдергивающей нагрузками. Численное моделирование проведено для 10 расчетных схем, при этом в 5 вариантах рассматривалась работа сваи под действием вдавливающей нагрузки, а в других – под действием выдергивающей нагрузки.

У каждого типоразмера винтовой сваи диаметры лопастей D, шаг лопасти и шаг между лопастями S у трехлопастных винтовых свай принимались одинаковыми. При этом отношение между диметром ствола и диаметром лопасти d/D в основном составляло 0,66, только для винтовых свай СВТ1 и СВТ2 оно составляло 0,64 и 0,63 соответственно, отношение шага между лопастями к диаметру лопасти S/D варьировалось от 4,1 до 5,7. Глубина заложения первой лопасти Н от планировочной отметки составляла от 1,6D до 6,9D для двухлопастных свай и от 3,8D до 23,8D для трехлопастных свай.

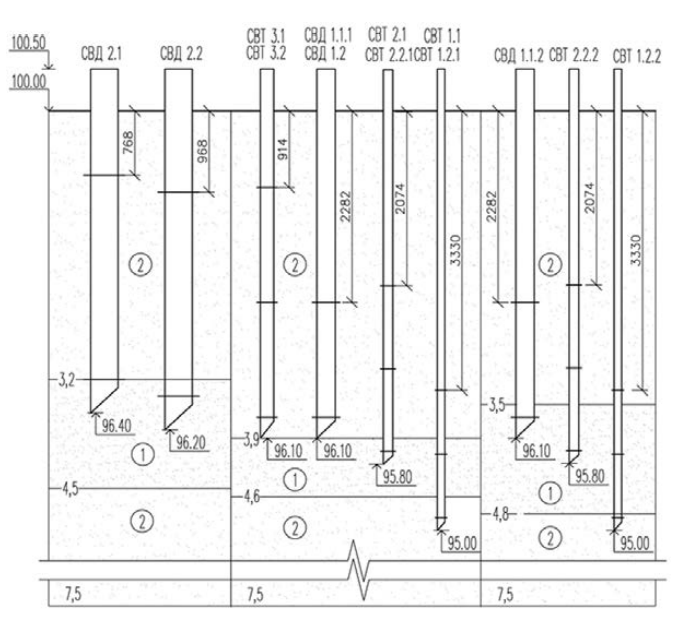

Инженерно-геологические условия рассматриваемой площадки выдержаны по глубине на всей ее площади. Каждый типоразмер винтовой сваи привязывался к инженерно-геологической скважине. Результат привязки представлен на рис. 1.

Регламентированных в нормах [2] методик определения несущей способности винтовых свай Fd всего четыре:

– по формуле 7.17 [2] для винтовых однолопастных свай диаметром лопасти до 1,2 м и длиной до 10 м включительно, работающей на вдавливающую или выдергивающую нагрузки;

– по данным испытаний сваи статической нагрузкой;

– по результатам статического зондирования;

– по результатам численных расчетов в нелинейной постановке с использованием апробированных моделей грунта.

Для изучения работы двух- и трехлопастных винтовых свай с песчаным основанием при действии вертикальных нагрузок используются результаты статистических испытаний свай вдавливающей и выдергивающей нагрузками в соответствии с ГОСТ 5686-2020 [13] и результатов численных расчетов в нелинейной постановке с учетом методики, изложенной в [3][9].

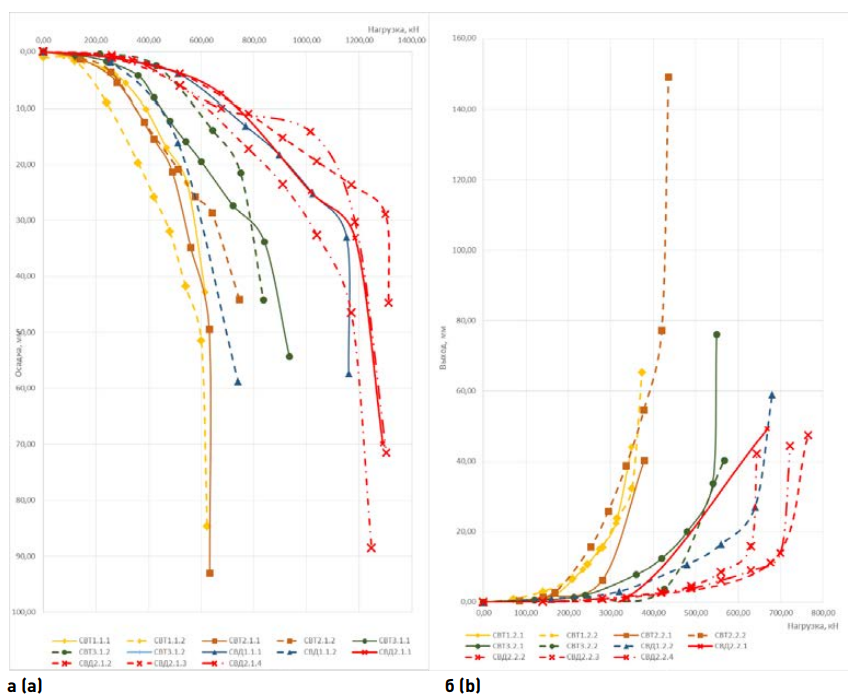

В настоящей работе, как это было указано в [9], за частное предельное значение несущей способности многолопастной винтовой сваи, воспринимающей вдавливающие и выдергивающие нагрузки, принималось значение нагрузки, под воздействием которого свая получала осадку, равную 0,1D, и выход 0,05D, где D – диаметр лопасти.

Результаты испытаний многолопастных свай на вдавливающую и выдергивающую нагрузки представлены на рис. 2.

При оценке взаимодействия винтовых свай с основанием, в основном сложенным песком средней крупности, маловлажным плотным, можно сделать следующие выводы:

– для многолопастных свай разница между значением несущей способности на вдавливающую и выдергивающую нагрузки составляет 50–90 %;

– при шаге лопастей S, кратному 4,1D–5,0D, увеличении типоразмера двухлопастной сваи (диаметра лопасти, вала, расстояния между лопастями) на 48 % и уменьшении глубины заложения Н первой лопасти на 2–8 % несущая способность практически не изменяется, с разницей в 5 %;

– при одинаковой глубине заложения нижней лопасти, шаге лопастей S, кратному 5,5D, и увеличении типоразмера трехлопастной сваи на 30 % несущая способность практически не изменяется, а при увеличении типоразмера трехлопастной сваи на 80 % несущая способность увеличивается на 35–55 %;

– при увеличении глубины заложения первой лопасти от поверхности в 2,6 раза и типоразмера трехлопастной винтовой сваи в 1,4 раза (диаметра лопасти, вала, расстояния между первой и третьей лопастями), но при этом шаг лопастей S кратен 3D, несущая способность на действие выдергивающей нагрузки увеличивается в 2,3 раза.

Увеличение числа лопастей с 2 до 3 в данном исследовании не привело к большому увеличению несущей способности. Рациональным конструктивным решением в песчаных грунтах, сложенных песком средней крупности, является применение винтовых металлических двухлопастных свай.

При этом стоит обратить внимание на результаты испытаний на выдергивающую нагрузку трехлопастных винтовых свай СВТ3.2 и двухлопастных винтовых свай СВД2.2. Глубина заложения до первой лопасти у данных свай составляет 2D–3,6D. В работах [4][5][14] такие винтовые однолопастные сваи классифицировались как анкера мелкого заложения, т. е. с глубиной заложения менее 6D, потеря их устойчивости происходит в результате образования конуса выпирания и выхода его на поверхность грунта. Угол наклона граней конуса выпирания к вертикали по экспериментальным данным в работах [4][14] равен углу внутреннего трения грунта. Поэтому определение за частное предельное значение несущей способности для данных многолопастной винтовой сваи, воспринимающих выдергивающую нагрузку, значение нагрузки, под воздействием которого свая получит выход, равный 0,05D, где D – диаметр лопасти, возможно, является некорректным. Однако в работе [4] указывалось, что данный критерий (6D) является лишь приближенной оценкой, сильно зависит от геометрических соотношений винтовой сваи и характеристик грунта и для многолопастных свай может быть меньше.

Определение характера взаимодействия и численных значений несущей способности свай при различных осадках выполнялось при помощи математического моделирования напряженно-деформированного состояния грунтового массива с использованием метода конечных элементов, реализованного в программном комплексе Plaxis 2D. Для грунтового массива использовалась упругопластическая модель грунта Мора – Кулона, а для моделирования сваи – линейная модель.

При расчете одиночной многолопастной винтовой сваи (моделировании испытания на статическую нагрузку) глубина расчетной области превышала отметку острия сваи не менее десяти диаметров нижней лопасти D и не менее половины длины сваи L. Радиус расчетной области при этом составлял не менее одной длины сваи L и не менее четырех диаметров нижней лопасти D.

Концентрацию предельного сопротивления (сдвиговых деформаций) и пластическое течение грунта по контакту «многолопастная винтовая свая – грунт» описывали путем использования специальных «интерфейсных» (контактных) элементов, а в примыкающих к винтовым лопастям зонах грунта – дополнительно посредством надлежащего сгущения сетки конечных элементов.

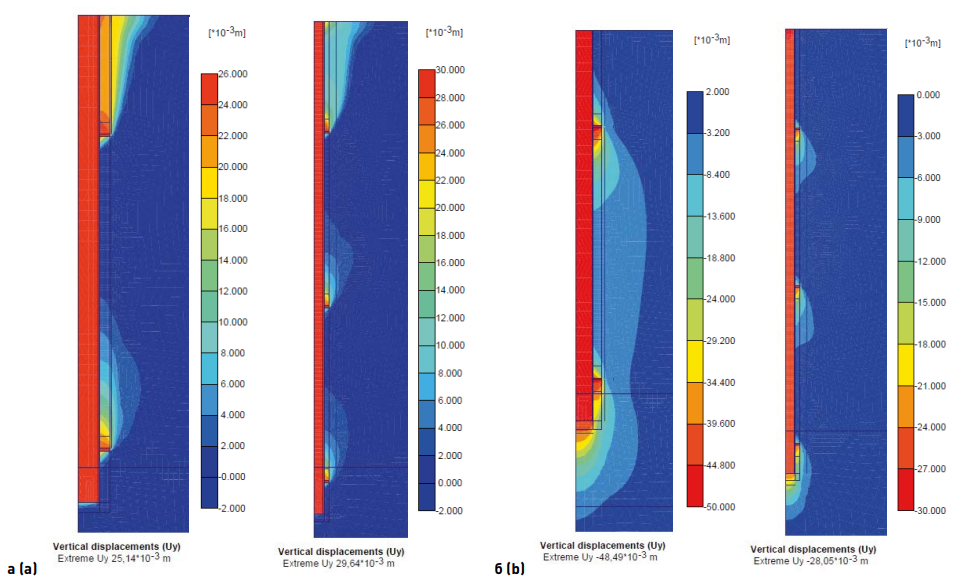

Изополя перемещений двух- и трехлопастных винтовых свай СВД2 и СВТ3 с глубиной заложения первой лопасти менее 6D представлены на рис. 3.

При действии вдавливающей нагрузки не формируется сдвиг по цилиндрической поверхности, заключенной между лопастями, каждая лопасть работает отдельно. Аналогичная ситуация при действии выдергивающей нагрузки, однако, как было отмечено в работах [4][14], над первой лопастью формируется «конус выпирания».

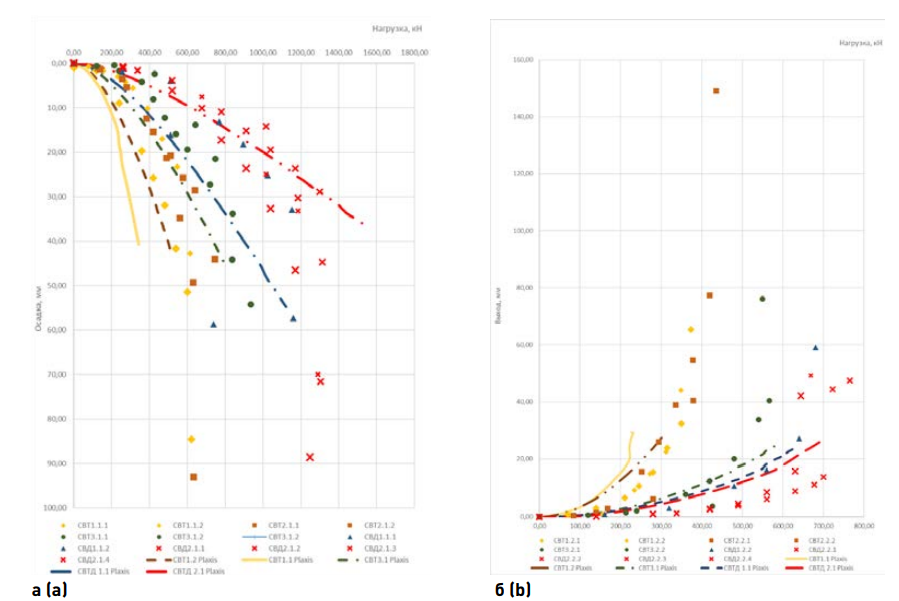

Результаты численного моделирования и полевых испытаний представлены в табл. 3 и на рис. 4. Результаты определения частного значения несущей способности, установленного численным методом для трехлопастных свай, отличаются от результатов полевых испытаний не более чем на 15–30 %, при этом для двухлопастных свай при действии выдергивающей нагрузки данный показатель варьируется в пределах 6–10 %, а при действии вдавливающей нагрузки разница между результатами численного моделирования и полевого эксперимента возрастает на 30–60 %. Такая разница может быть обоснована тем, что при погружении указанных свай сначала не была достигнута проектная отметка, не хватило мощности гидромотора, поэтому для достижения проектной отметки выполняли попеременное выкручивание и закручивание сваи. При численном моделировании не учитывалось разрыхление грунтов под последней лопастью, поэтому были получены завышенные результаты.

Таблица 1

Физико-механические свойства грунтов исследуемой площадки

Тable 1

Physical and mechanical properties of soils at the studied site

№ ИГЭ | Песок плотный | Природная влажность, W, д. е. | Плотность, ρ, г/см 3 | Коэффициент пористости, е | Коэффициент Пуассона, υ | Модуль деформации, Е, МПа | Угол внутреннего трения, φ, град | Сцепление, с, кПа |

1 | Мелкие маловлажные | 0,15 | 2,10 | 0,45 | 0,3 | 35 | 38 | 6 |

2 | Средней крупности маловлажные и влажные | 0,04 | 1,87 | 0,48 | 0,3 | 39 | 38 | 3 |

Таблица 2

Геометрические параметры рассматриваемых свай

Тable 2

Geometrical parameters of the studied piles

№ | Усл. обознач. | d, мм | t, мм | NL | D, мм | R, мм | S, мм | SD, мм | H, мм | L, мм | Ld, мм |

1 | СВТ1.1/СВТ1.2 | 89 | 6 | 3 | 140 | 10 | 760 | 1520 | 3330 | 5500 | 5000 |

2 | СВТ2.1/СВТ2.2 | 114 | 8 | 3 | 180 | 16 | 988 | 1976 | 2074 | 4700 | 4200 |

3 | СВТ3.1/СВТ3.2 | 159 | 8 | 3 | 240 | 16 | 1368 | 2736 | 914 | 4400 | 3900 |

4 | СВД1.1/СВД1.2/ | 219 | 8 | 2 | 330 | 16 | 1368 | 1368 | 2282 | 4400 | 3900 |

5 | СВД2.1 | 325 | 8 | 2 | 490 | 20 | 2432 | 2432 | 768 | 4100 | 3600 |

6 | СВД2.2 | 325 | 8 | 2 | 490 | 20 | 2432 | 2432 | 968 | 4300 | 3800 |

Примечание: СВТ1.1/СВТ1.2 – свая винтовая трехлопастная № 1, при этом индекс 1.1 обозначает, что свая типоразмером № 1 воспринимает сжимающие нагрузки, а 1.2 – свая типоразмером № 1, воспринимает выдергивающие нагрузки. СВД1.1 – свая винтовая двухлопастная № 1, индексы аналогичны трехлопастной.

Рис. 1. Расчетные схемы

Fig. 1. Calculation schemes

Рис. 2. Результаты полевых испытаний: а – на вдавливающую нагрузку; б – на выдергивающую нагрузку

Fig. 2. Field test results: a – pressing load; b – pulling load

Рис. 3. Вертикальные перемещения СВД2 и СВТ3 при действии: а – вдавливающей нагрузки; б – выдергивающей нагрузки

Fig. 3. Vertical displacements of SVD2 and SVT3 screw piles under the action of: a – pressing load; b – pulling load

Рис. 4. Результаты численного моделирования многолопастных винтовых свай: а – на вдавливающую нагрузку; б – на выдергивающую нагрузку

Fig. 4. Numerical simulation of multi-blade screw piles: a – pressing load; b – pulling load

Таблица 3

Сравнение значений несущей способности многолопастных винтовых свай, полученных по результатам полевых испытаний, и результатов численного моделирования

Тable 3

Test bearing capacity of multi-blade screw piles vs numerical simulation results

Типоразмер | Вдавливание | Выдергивание | ||||||

s = 40 мм | s = 0,1D | Plaxis 40 мм | Plaxis 0,1D мм | s = 25 мм | s = 0,05D | Plaxis | Plaxis | |

СВТ1 | 529 | 297 | 341 | 225 | 316 | 213 | 223 | 137 |

СВТ2 | 585 | 450 | 497 | 305 | 290 | 208 | 287 | 167 |

СВТ3 | 869 | 670 | 736 | 529 | 502 | 414 | 588 | 408 |

СВД1 | 640 | 602 | 899 | 787 | 568 | 499 | 638 | 548 |

СВД2 | 1109 | 1175 | 1648 | 1926 | 635 | 635 | 681 | 675 |

Заключение

По экспериментальным исследованиям работы многолопастных винтовых свай c соотношением между диаметром ствола и диаметром лопасти d/D, равным 0,63–0,66, в песчаном грунтовом основании рациональным конструктивным решением для песчаных грунтов является применение винтовых металлических двухлопастных свай.

Полученные по итогам численных расчетов значения несущей способности многолопастной винтовой сваи в основном находятся в пределах допустимого отклонения, обеспечивая запас до 30 %. Однако необходимо учитывать разрыхление грунтов при прорезке его лопастями или при нарушении технологии их устройства, неучет данного фактора приводит к увеличению расхождения результатов численного моделирования и полевых экспериментов более чем на 30 %.

Список литературы

1. <i>Алексеев А.Г., Безволев С.Г., Сазонов П.М., Звездов А.А.</i> О необходимости исследований работы винтовых свай и актуализации норм проектирования свайно-винтовых фундаментов. Промышленное и гражданское строительство. 2018;(1):43–47.

2. СП 24.13330.2021. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 [интернет]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/728474148

3. <i>Алексеев А.Г., Безволев С.Г., Сазонов П.М.</i> Опыт применения многолопастных винтовых свай в пылевато-глинистом грунтовом основании. Основания, фундаменты и механика грунтов. 2018;(6):14–20.

4. <i>Трофименков Ю.Г., Мариупольский Л.Г.</i> Винтовые сваи в качестве фундаментов мачт и башен линий передач. Основания, фундаменты и механика грунтов. 1964;(4):15–19.

5. <i>Железков В.Н.</i> Винтовые сваи в энергетической и других отраслях строительства. Санкт-Петербург: Прагма; 2004.

6. <i>Алексеев А.Г., Звездов А.А.</i> Разработка теоретических принципов и правил расчета многолопастных винтовых свай в условиях многолетнемерзлых грунтов. Вестник НИЦ «Строительство». 2018;17(2):23–34.

7. <i>Свидерских А.В., Алексеев А.Г., Коровин Д.В.</i> Эффективность устройства спиральных винтовых свай «Свайбер» в пучинистых грунтах. Промышленное и гражданское строительство. 2023;(7):85–90. https://doi.org/10.33622/0869-7019.2023.07.85-90

8. <i>Alekseev A., Sazonov P., Zorin D., Vinogradova S.</i> Application of pile foundations in structurally unstable soils. MATEC Web of Conferences. 2019;265:05020. https://doi.org/10.1051/matecconf/201926505020

9. <i>Алексеев А.Г., Безволев С.Г.</i> Адаптация к требованиям инженерной практики методики расчета винтовых свай с применением ПК PLAXIS. Основания, фундаменты и механика грунтов. 2020;(1):23–28.

10. <i>Акопян В.Ф.</i> Моделирование совместной работы винтовых свай с нелинейнодеформируемым грунтовым основанием [автореф. дис.]. Ростов-на-Дону; 2012.

11. <i>Полищук А.И., Максимов Ф.А.</i> Совершенствование конструкции винтовых свай для фундаментов временных зданий. Основания, фундаменты и механика грунтов. 2016;(4):37–40.

12. <i>Полищук А.И., Максимов Ф.А.</i> Инженерный метод расчета осадки винтовой двухлопастной сваи в глинистом грунте. Основания, фундаменты и механика грунтов. 2017;(6):9–14.

13. ГОСТ 5686-2012. Грунты. Методы полевого испытания сваями. Москва: Стандартинформ; 2014.

14. <i>Аль-Тамими Саиф Сами Хуссейн</i>. Несущая способность и устойчивость песчаных оснований коротких винтовых металлических свай при действии вдавливающей и выдергивающей нагрузок [автореф. дис.]. Минск; 2017.

Об авторах

А. Г. АлексеевРоссия

Андрей Григорьевич Алексеев, д-р техн. наук, доцент, руководитель центра геокриологических и геотехнических исследований; заместитель генерального директора по научной работе; профессор кафедры механики грунтов и геотехники

Рязанский проспект, д. 59, г. Москва, 109428, Российская Федерация; 2-я Институтская ул., д. 6, к. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация; Ярославское шоссе, д. 26, г. Москва, 129337, Российская Федерация

e-mail: adr-alekseev@ya.ru

тел.: +7 (926) 129-71-01

С. А. Виноградова

Россия

Светлана Александровна Виноградова*, младший научный сотрудник лаборатории механики мерзлых грунтов и расчета оснований № 8 центра геокриологических и геотехнических исследований; аспирант кафедры механики грунтов и геотехники

Рязанский проспект, д. 59, г. Москва, 109428, Российская Федерация; Ярославское шоссе, д. 26, г. Москва, 129337, Российская Федерация

e-mail: lana_vinogradovaa@list.ru

тел.: +7 (926) 635-60-14

Рецензия

Для цитирования:

Алексеев А.Г., Виноградова С.А. Взаимодействие многолопастных винтовых свай с песчаным основанием. Вестник НИЦ «Строительство». 2025;44(1):101-112. https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-1(44)-101-112. EDN: TCFDAC

For citation:

Alekseev A.G., Vinogradova S.A. Interaction of multi-blade screw piles with a sandy base. Bulletin of Science and Research Center of Construction. 2025;44(1):101-112. (In Russ.) https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-1(44)-101-112. EDN: TCFDAC