Перейти к:

Безопасность оснований и фундаментов при переходе на параметрическую модель нормирования в строительстве

https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-1(44)-131-147

EDN: PUIQXJ

Аннотация

Введение. С сентября 2024 года строительная отрасль нашей страны начинала поэтапный переход от предписывающего метода нормирования к параметрическому подходу, основанному на установлении ключевых требований к объектам проектирования. Должен быть осуществлен пересмотр нормативной правовой базы, обеспечено развитие альтернативных способов и механизмов обоснования соответствия проектных значений и характеристик сооружения в целом и его оснований и фундаментов требованиям безопасности.

Цель. Рассмотреть мировой опыт параметрического нормирования в геотехнике, выделить ключевые проектные требования и проанализировать методы обеспечения безопасности проектных решений оснований и фундаментов.

Материалы и методы. Анализ выполнялся путем изучения положений отечественных и зарубежных нормативных и методических документов, выполнения сопоставительных расчетов тестовых примеров.

Результаты. Установлены ключевые требования к проектным решениям оснований и фундаментов, которые должны соблюдаться на безальтернативной основе при параметрическом методе нормирования.

Выводы. Перевод системы отечественных норм на параметрический метод проектирования в строительстве нуждается в переходном периоде. Требования соблюдения безопасности оснований и фундаментов в параметрической системе норм по-прежнему должны достигаться путем обеспечения критериев надежности при проверках оснований, конструкций и сооружений в целом по предельным состояниям, которые могут быть выполнены расчетным путем, испытаниями, моделированием. Всевозрастающую роль при подтверждении соответствия проектных решений нормативным требованиям будут играть научные исследования, геотехнический мониторинг и наблюдательный метод, оценка геотехнических рисков.

Ключевые слова

Для цитирования:

Колыбин И.В., Разводовский Д.Е., Скориков А.В. Безопасность оснований и фундаментов при переходе на параметрическую модель нормирования в строительстве. Вестник НИЦ «Строительство». 2025;44(1):131-147. https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-1(44)-131-147. EDN: PUIQXJ

For citation:

Kolybin I.V., Razvodovsky D.E., Skorikov A.V. Safety of bases and foundations in the transition to the parametric standardization model of construction. Bulletin of Science and Research Center of Construction. 2025;44(1):131-147. (In Russ.) https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-1(44)-131-147. EDN: PUIQXJ

Введение

В соответствии с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 29 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [1] и вступившими в силу с 1 сентября 2024 г., строительная отрасль Российской Федерации должна трансформировать принципы технического регулирования в строительстве и перейти на параметрическую модель нормирования.

Стратегия развития строительной отрасли предусматривает поэтапный переход от предписывающего метода нормирования к параметрическому методу, обеспечивающему максимально быстрое внедрение инноваций при гарантированном соблюдении безопасности технических решений. В этих целях должен быть осуществлен пересмотр нормативной правовой базы, а также обеспечено развитие альтернативных способов и механизмов обоснования соответствия проектных значений и характеристик сооружения в целом и его оснований и фундаментов требованиям безопасности. Требования перехода на параметрическую модель неизбежно внесут существенные изменения как в номенклатуру, так и в содержание действующих в настоящее время нормативных документов.

Параметрический метод нормирования исходит из определения нормативных требований, при котором установление ключевых требований применяется только к функциональным и (или) эксплуатационным характеристикам объекта нормирования, в том числе в виде требований к количественным параметрам, вне зависимости от его конструкции и исполнения. При этом методы подтверждения этих ключевых требований устанавливаются с возможностью применения допустимых и (или) альтернативных решений. Вопрос установления ключевых геотехнических требований до последнего времени также оставался открытым.

Параметрический метод проектирования открывает широкую свободу выбора средств и методов доказательства соответствия проектных решений требованиям безопасности. Свобода выбора повлечет за собой необходимость обеспечить на уровне нового поколения строительных норм минимально требуемый уровень безопасности для всех зданий и сооружений в зависимости от их назначения, а также необходимость углубленной экспертизы проектных решений в области геотехники, оснований и фундаментов. Такая экспертиза станет весьма трудоемкой, а порой и вообще затруднительной, что связано с тем, что задачи механики грунтов характеризуются нелинейностью, неоднозначностью расчетных предпосылок, значительным разбросом исходных данных и результатов прогноза. Многие решения могут быть верифицированы только либо на сопоставлении с результатами экспериментов, либо на сравнении с накопленным опытом, суммированном в действующих сводах правил. В таких обстоятельствах неизбежно будут возрастать значение и роль научно-технического сопровождения геотехнических разделов проектов уникальных и технически сложных объектов строительства.

Опыт перехода на параметрическую модель проектирования в зарубежных странах

Строительные нормы, используемые до недавнего времени в большинстве развитых стран, являлись комплексными и в большей или меньшей степени совмещали оба эти подхода – предписывающий и параметрический. Т. е. проектной организации предоставлялась возможность либо обосновывать свои решения ссылками на процедуры, описанные в нормативных документах, либо обосновывать проектные параметры иными методами.

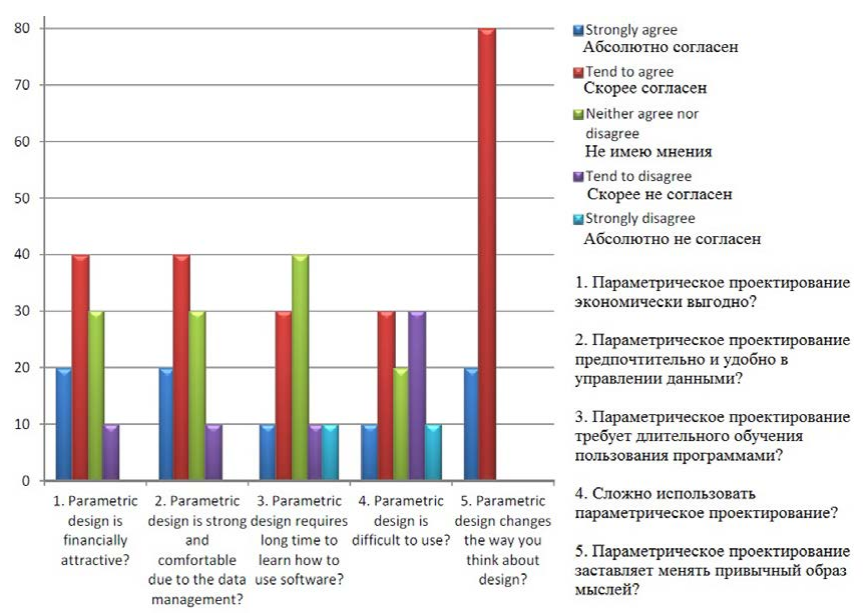

Несмотря на большую работу, проделанную в ряде стран по переходу на параметрическую модель нормирования, понимание безоговорочного преимущества параметрического метода проектирования по сравнению с комбинированным методом у инженеров и ученых отсутствует. Можно привести результаты статистического опроса практикующих респондентов, выполненного в Великобритании [2]. Результаты такого опроса проиллюстрированы на рис. 1 и отражают отношение опрошенных специалистов к параметрическому проектированию по пяти критериям. Респонденты сошлись только в одном – переход на параметрическое проектирование однозначно заставляет изменить привычный образ мысли проектировщиков. В своих оценках экономической привлекательности параметрического проектирования специалисты разошлись во мнениях – 40 % опрошенных сомневаются в прямых экономических преимуществах параметрического подхода.

По пути комбинированного использования параметрического и предписывающего подходов с перспективой поэтапного полного перехода на параметрическое проектирование в настоящее время развиваются нормативные системы в КНР и Японии.

Наиболее продуманной, логично выстроенной и успешно внедренной к практическому использованию в большом количестве стран сегодня является система параметрического нормирования и проектирования строительных объектов стран членов ЕС – нормы Еврокодов [3]. Еврокоды в настоящее время приняли в качестве основных или сопутствующих национальной системе норм более 45 государств. В странах, не являющихся членами ЕС, официально получено одобрение применения Еврокодов в качестве альтернативных стандартов в странах: Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Сингапур, Украина. Отметим, что в России основные прогрессивные положения Еврокодов уже были учтены ранее при частичной гармонизации отечественной нормативной базы, а говорить о целесообразности присоединения к системе Еврокодов в обстановке требуемого технологического суверенитета сегодня не приходится.

Система Еврокодов базируется на параметрическом подходе к конструктивному проектированию, устанавливающем цели и ключевые требования к объектам проектирования, на общих подходах и принципах проектирования и расчетов по предельным состояниям, использовании базовых положений теории надежности. Важно, что в Еврокодах содержатся «принципы», т. е. обязательные требования общего характера, и «правила применения», которые являются рекомендательными и детализируют положения «принципов». Каждая страна, использующая систему Еврокодов, может иметь свое национальное приложение, в котором сформулированы свои собственные «правила применения», не противоречащие «принципам». В частности, в разных странах могут быть утверждены свои собственные проектные подходы, значения частных коэффициентов надежности, соответствующие национальному опыту и инженерно-геологическим, климатическим, сейсмическим и прочим условиям. Является заблуждением, что существует полная унификация проектных требований и расчетов, используемых в параметрическом методе проектирования оснований и фундаментов в соответствии с Еврокодом 7 [4]. В отдельных странах ЕС разные виды расчетов могут выполняться с применением разных проектных подходов и разными комбинациями частных коэффициентов надежности.

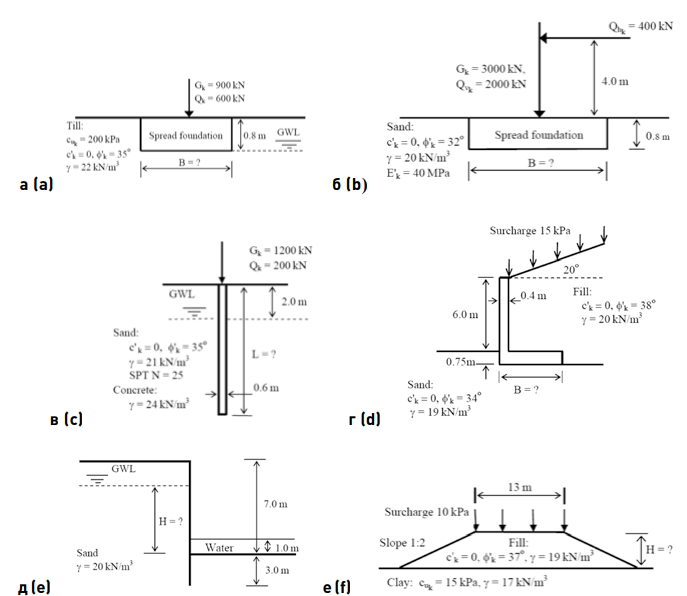

Интерес представляет собой сопоставление результатов решения специалистами различных стран инженерных задач с применением документов Еврокод, национальных приложений этих стран и национального опыта. Сопоставление решения шести классических типовых задач, представленных на рис. 2, приведено в табл. 1 [5]. Расчеты выполнены геотехниками из 12 стран, разброс искомых проектных параметров в странах ЕС при использовании единого нормативного документа Еврокод 7 [4] может таким образом составлять от 24 до 62 %. Разброс этот связан с различным национальным опытом использования частных коэффициентов надежности, что в конечном итоге приводит к различной надежности и долговечности проектируемых фундаментов.

Приведенный пример делает очевидным, что различия в величинах искомых проектных геотехнических параметров связаны не столько с различиями в методах расчета, сколько в используемых комбинациях частных коэффициентов надежности, а следовательно, в нормативной вероятности отказа в эксплуатационный период.

Попытку параллельно использовать национальные системы норм, основанные на советском опыте и предписывающем методе нормирования, и международную систему нормирования Еврокод с введением своих национальных приложений предприняли две бывшие республики СССР – Беларусь и Казахстан. Обе эти попытки, по мнению авторов статьи, следует признать неудачными из-за невозможности соблюдения полного технологического суверенитета, необоснованно сжатых сроков введения альтернативных норм ЕС и отсутствия соответствующей образовательной программы подготовки и переподготовки инженерных кадров.

Перевод строительной отрасли на параметрический метод нормирования и проектирования в нашей стране требует четкой формулировки целей, поэтапного (частичного) внедрения и использования переходного периода, необходимого для разработки ключевых нормативных документов нового поколения, приобретения проектными организациями опыта проектирования с использованием инновационных принципов, подготовки экспертов органов экспертизы к решению более сложных задач, изменения учебных планов и совершенствования обучения слушателей строительных специальностей высших учебных заведений, переподготовки действующих специалистов.

Рис. 1. Оценка параметрического проектирования основана на пяти критериях: финансы, управление данными, время обучения, проблемы использования и изменения в подходах к проектированию. Сравнение приведено по пятибалльной шкале Лайкерта

Fig. 1. Evaluation of parametric design is based on five criteria: finance, data management, learning curve, usability issues, and changes in design approaches. The comparison is given on a five-point Likert scale

Рис. 2. Типовые примеры геотехнических задач [5]: а – центрально нагруженный ленточный фундамент; б – внецентренно нагруженный ленточный фундамент; в – буровая свая; г – уголковая подпорная стенка; д – гидравлическое разрушение дна котлована; е – грунтовая насыпь на слабом основании

Fig. 2. Typical examples of geotechnical problems [5]: a – centrally loaded strip foundation; b – eccentrically loaded strip foundation; c – bored pile; d – angle retaining wall; e – hydraulic destruction of the excavation pit bottom; f – soil embankment on a weak base

Таблица 1

Сопоставление расчетов типовых задач в 12 странах в соответствии с [4]

Тable 1

Comparison of typical calculation tasks for 12 countries in accordance with [4]

Типовой пример | Искомый проектный параметр | Разброс значений, (среднее значение) | % разброса значений |

а | B – ширина фундамента | 1,4–2,3 м (1,9 м) | ± 24 % |

б | B – ширина фундамента | 3,4–5,6 м (3,9 м) | ± 24 % |

в | L – длина сваи | 10,0–42,8 м (20,5 м) | ± 62 % |

г | B – ширина основания | 3,1–5,2 м (4,3 м) | ± 37 % |

д | Н – гидравлический напор | 3,3–8,8 м (4,9 м) | ± 45 % |

е | Н – высота насыпи | 1,6–3,4 м (2,4 м) | ± 36 % |

Ключевые требования при проектировании оснований и фундаментов

В основе параметрического метода нормирования лежит иерархическая пирамида нормативных положений и требований, состоящая из трех уровней. Верхние два уровня нормативных положений должны являться безальтернативными и обязательными к исполнению.

Таким образом, для перехода к параметрическому нормированию должны быть определены цели и задачи нормирования (первый уровень) и ключевые требования к объектам нормирования (второй уровень). Целями и задачами нормирования оснований и фундаментов является обеспечение безопасности зданий и сооружений на всех этапах их жизненного цикла при условии выполнения основаниями и фундаментами своего функционального назначения.

Ключевое требование – это требование, выполнение которого в течение всего жизненного цикла здания или сооружения (включая его реализацию в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также поддержание состояния таких параметров и характеристик зданий и сооружений, заданных условиями на требуемом уровне в процессе эксплуатации) непосредственно обеспечивает выполнение соответствующих поставленных задач.

Для обеспечения безопасности зданий и сооружений на всех этапах их жизненного цикла совокупность применяемых решений оснований и фундаментов должна соответствовать ключевым требованиям надежности и долговечности. Формулировка одних лишь требований надежности является недостаточной, поскольку надежность оснований и фундаментов может устанавливаться относительно к одному году эксплуатации сооружения. В общем случае надежность зависит от регламентного срока службы сооружений и снижается, как правило, в процессе эксплуатации. Следовательно, для оснований и фундаментов должны совместно с требованиями надежности формулироваться требования долговечности. Минимальные требования надежности и долговечности должны быть закреплены на федеральном уровне в зависимости от класса ответственности зданий и сооружений.

Понятие минимально требуемой долговечности достаточно легко увязать с минимальным сроком эксплуатации сооружения, нормируемым в настоящее время в ГОСТ 27751-2014 [6]. Таким образом, если бы в нормативных документах федерального уровня были установлены требования к допустимой вероятности отказа в год применительно к предельным состояниям первой и второй групп для зданий и сооружений различного функционального назначения, то вопрос о ключевых требованиях надежности для перехода на параметрический метод можно было бы считать решенным. Однако в настоящее время в нормативных документах отсутствуют единые требования к уровню надежности проектируемых сооружений, который определяется по-разному в различных сводах правил полуэмпирическим методом с применением различных наборов частных коэффициентов надежности.

Переход к единым требованиям к надежности сооружений необходим в случае использования параметрического метода проектирования, хотя авторы понимают сложность этой задачи, требующей дополнительных исследований. В качестве одного из возможных вариантов единых требований надежности можно было бы предложить использование величины индекса надежности β, аналогично тому, как она используется в системе Еврокодов [1]. Связь величины индекса надежности с вероятностью отказа сооружения проиллюстрирована в табл. 2 в соответствии с [7].

Таблица 2

Соотношение индекса надежности и вероятности отказа

Тable 2

Ratio of reliability index and failure probability

Индекс надежности β | Вероятность отказа | Степень безопасности эксплуатации |

1,0 | 0,16 | Опасная |

1,5 | 0,07 | Неудовлетворительная |

2,0 | 0,023 | Низкая |

2,5 | 0,006 | Ниже средней |

3,0 | 0,001 | Выше средней |

4,0 | 0,00003 | Хорошая |

5,0 | 0,0000003 | Высокая |

На наш взгляд, надежностью и долговечностью не могут исчерпываться ключевые требования к основаниям и фундаментам, равно как и к иным строительным конструкциям. Проектное решение может обладать требуемой степенью надежности и долговечности, но быть нецелесообразным – слишком дорогим или слишком сложным в исполнении, что делает такое решение неэффективным и нерациональным. Выбор проектных решений оснований и фундаментов должен осуществляться на основании технико-экономического сравнения вариантов.

Из всех совокупностей реализуемых проектных решений оснований и фундаментов, обладающих в равной степени надежностью и долговечностью, должны выбираться наиболее эффективные (экономичные или целесообразные) в соответствии с заранее установленным критерием. В качестве критериев эффективности могут быть приняты, например: минимизация стоимости строительства и эксплуатации, минимизация сроков строительства, минимизация объемов материалов, минимизация влияния на окружающую застройку, минимизация экологического ущерба, минимизация числа строительного персонала и проч.

Проблемные вопросы расчетов оснований и фундаментов

В нормативных документах нового поколения, соответствующих требованиям параметрического подхода, должны быть формализованы возможности получения множественных допустимых альтернативных проектных решений оснований и фундаментов, каждое из которых должно обеспечивать ключевые эксплуатационные требования. Требования соблюдения безопасности зданий и сооружений достигаются путем обеспечения критериев надежности при проверке оснований, конструкций и сооружений в целом по предельным состояниям. Такие проверки могут быть выполнены расчетным путем, испытаниями, моделированием и с помощью иных методов подтверждения соответствия, установленных в [1].

Обоснование проектных решений путем расчетов является наиболее распространенным способом подтверждения соответствия ключевым требованиям. Простейшие расчетные методики (для расчетов без использования вычислительной техники) по-прежнему могут непосредственно приводиться в нормативных документах нижних уровней новой параметрической системы.

Однако следует ожидать, что все больший объем обосновывающих расчетов будет выполняться численно с использованием программных средств и вычислительной техники. Такие расчеты будут требовать высокой квалификации как специалиста-расчетчика, так и эксперта, проверяющего корректность проектных решений. В нормативных документах новой системы должны быть предусмотрены требования по соответствующей верификации численных моделей.

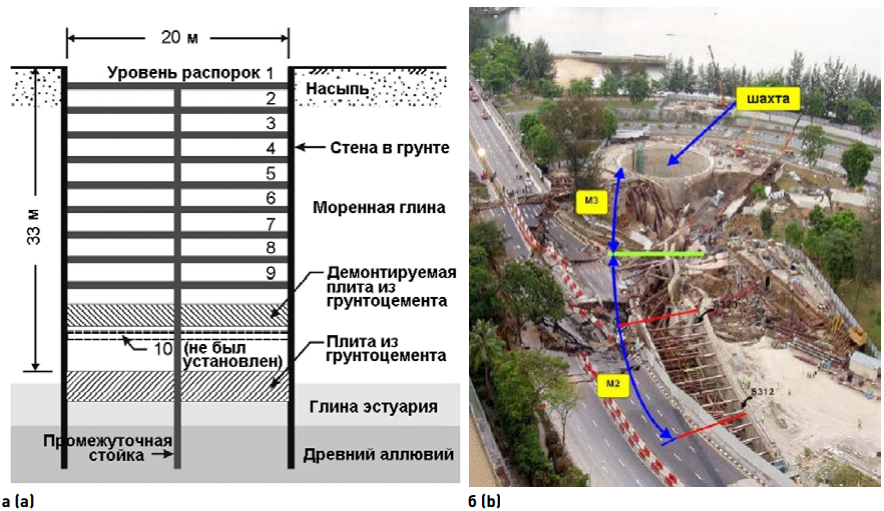

Неправильный выбор модели поведения грунта в численных расчетах может привести не только к ошибочным проектным решениям, но и к серьезным аварийным ситуациям. Одной из наиболее известных и трагичных аварий, произошедших преимущественно из-за неправильного выбора расчетной модели, стало обрушение котлована при строительстве транспортного тоннеля в условиях слабых глинистых отложений Сингапура рядом с шоссе Никол Хайвей в апреле 2004 года [8].

Авария произошла на участке тоннеля, устраиваемого в котловане открытым способом и примыкающего к круглой в плане опускной шахте. Ограждение котлована было выполнено способом «стена в грунте», толщина стены составляла 0,8 м. В соответствии с проектом крепление котлована глубиной 33 м выполнялось с помощью 10 ярусов металлических распорок и двух грунтоцементных плит (рис. 3а). Авария произошла на стадии удаления верхней грунтоцементной плиты и подготовки к установке последнего яруса распорок, когда глубина экскавации составляла около 30 м. Обрушение ограждения котлована на длине более 100 м носило быстрый и катастрофический характер (рис. 3а). В отчете комиссии по расследованию в качестве основной причины аварии указывалась недооценка величин нагрузок, передаваемых на ограждение котлована, в результате использования неадекватной модели грунта. Действительно, в проекте для слабых водонасыщенных глин использовалась идеальная упруго-пластическая модель Кулона – Мора с эффективными значениями характеристик сопротивления сдвигу, при этом поведение глин предполагалось недренированным. В таком подходе при моделировании экскавации котлована методом конечных элементов (МКЭ) в грунте возникают фиктивные отрицательные поровые давления, а эффективная сдвиговая прочность грунта необоснованно завышается, что приводит к серьезным проектным ошибкам.

Выбор правильной нелинейной модели поведения грунта, соответствующей специфике решаемой конкретной геотехнической задачи, не единственная проблема при выполнении численных расчетов, которые не могут быть регламентированы однозначными требованиями нормативных документов.

В ряде геотехнических задач в силу их физической, геометрической и конструктивной нелинейности сложно, а порой невозможно правильно назначить комбинации коэффициентов надежности, используемых в численных моделях.

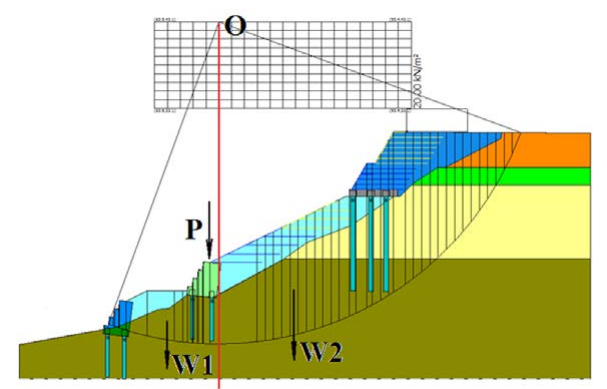

Для иллюстрации этого утверждения рассмотрим задачу численного расчета методом отсеков устойчивости склона, подкрепленного подпорными стенами, на которые передаются полезные вертикальные нагрузки (рис. 4). Расчетчик заранее не знает, как пройдет критическая поверхность скольжения и геометрическое положение центра вращения – точки О. Следовательно, он не может заранее правильно задать коэффициент надежности для нагрузки Р, которая может носить характер как удерживающей, так и сдвигающей нагрузки. Аналогично невозможно заранее знать, вес какой части массива грунта будет сдвигающей силой (W1) или удерживающей (W2), вследствие этого коэффициент надежности для удельного веса грунта следует принимать в подобных случаях равным 1,0 для всей расчетной модели.

Позволяя при переходе на параметрическое нормирование решать широкий спектр геотехнических задач, математическое моделирование тем не менее при разработке расчетных моделей может создавать значительное количество сложностей и ловушек на пути к получению надежных проектных решений. Практика выполнения МКЭ расчетов оснований, фундаментов и подземных сооружений показывает, что результаты моделирования одной и той же задачи различными расчетчиками могут существенно различаться, иногда до нескольких раз. Часто это связано не с квалификацией расчетчика, а с математическими особенностями самих моделей. В силу этого переход на параметрическое нормирование предполагает нормативные требования по анализу чувствительности численных расчетных моделей.

Под чувствительностью МКЭ моделей, используемых при расчете фундаментов и конструкций, взаимодействующих с основанием, следует понимать способность модели приводить к существенно различным результатам расчетов при незначительных изменениях одного параметра или группы однотипных параметров модели, а также количественная характеристика этой способности [9][10]. Чувствительность модели может проявляться по отношению к значительному количеству факторов: геологическому строению площадки, физико-механическим характеристикам грунтов, конструктивным особенностям расчетной схемы сооружения, характеристикам конструктивных элементов, особым нагрузкам и воздействиям и проч. В нормах для чувствительных расчетных моделей должна быть регламентирована возможность использования обобщенных коэффициентов надежности численных моделей, которые применяются относительно результатов расчетов, а не исходных данных.

Рис. 3. Авария тоннеля Никол Хайвей: а – разрез котлована; б – картина аварии

Fig. 3. Nikoll Highway tunnel accident: a – excavation pit section; b – accident scene

Рис. 4. Пример неопределенности назначения коэффициентов надежности по нагрузке

Fig. 4. Example of uncertainty in assigning load safety factors

Геотехнический мониторинг и наблюдательный метод

Критерием истины всегда служит практика. В силу этого правильность наших расчетов и безопасность проектных решений необходимо, как правило, проверять в процессе строительства. Этим целям служит геотехнический мониторинг, зарекомендовавший себя как очень важное средство обеспечения безопасности геотехнического строительства и нашедший соответствующее отражение в действующих нормативных документах. «Геотехнический мониторинг» как специальный термин и техническое понятие появился в России впервые в 1994 году при строительстве на Манежной площади в Москве многоэтажного подземного комплекса «Охотный ряд». С тех пор требования геотехнического мониторинга при строительстве в сложных грунтовых и стесненных городских условиях прочно укоренились в строительной практике, позволив предотвратить многие серьезные аварийные ситуации.

Однако, если геотехнический мониторинг показывает существенные отклонения контролируемого параметра от расчетного прогноза, чтобы избежать аварии, необходимо вносить изменения в проект. Таким образом, при использовании геотехнического мониторинга и обратных расчетов проектирование может становиться интерактивным. Такой метод проектирования уже достаточно давно используется в странах ЕС, регламентирован в [4] и получил название «наблюдательный метод».

Наблюдательный метод – метод проектирования, изначально предполагающий возможность корректировать проект на основании результатов геотехнического мониторинга [11]. В действующей системе нормативных документов наблюдательный метод регламентирован в трех сводах правил, хотя на практике применяется не так часто, что связано во многом с требованиями согласования сметной стоимости до начала строительства.

Наблюдательный метод бывает необходим в тех случаях, когда прогноз поведения оснований и фундаментов, выполненный на основании расчетных или экспериментальных работ, затруднен или результаты расчета имеют значительный разброс. Следует учитывать, что наблюдательный метод может быть применен не во всех проектных случаях. Такой подход нельзя использовать, если предельное состояние конструкции или основания может наступить в очень быстрые сроки, недостаточные для реализации альтернативных проектных решений, если системы мониторинга обладают определенной инерционностью по отношению к измеряемым величинам, если контролируемые параметры трудно обоснованно назначить.

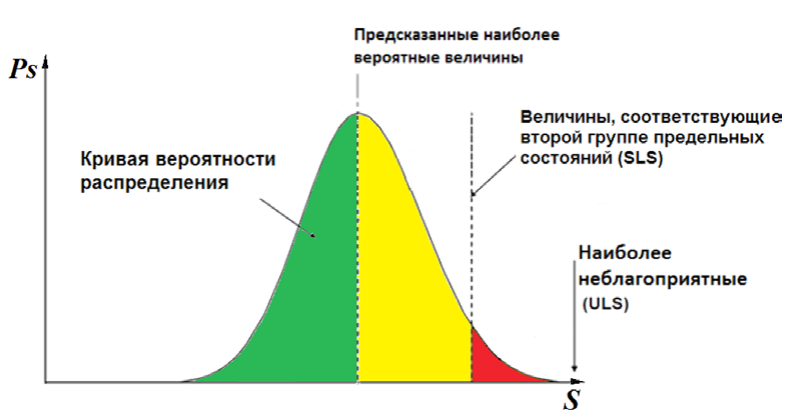

В качестве контролируемых параметров наблюдательного метода, как правило, следует выбирать перемещения или деформации, которые могут быть измерены непосредственно. В ряде случаев в качестве контролируемых параметров могут выступать напряжения или усилия. Для принятия решений о необходимости внесения изменений в проект параметрам, контролируемым в процессе геотехнического мониторинга, еще до начала строительства должны быть назначены предельные значения. Предлагается для назначения предельных значений измеряемых величин использовать так называемую «схему светофора», приведенную на рис. 5. Зеленый диапазон значений параметра соответствует фазе выполнения проекта по первоначальным оптимистичным решениям. Предельная граница зеленого диапазона соответствует математическому ожиданию (нормативному значению) контролируемого параметра, полученному расчетным путем. Желтый диапазон на графике относится к фазе принятия решения о переходе на новые более консервативные проектные решения. Правая граница желтого диапазона соответствует расчетному значению для второй группы предельных состояний. Красный диапазон значений контролируемой величины является недопустимым, соответствующим близости аварийной ситуации.

В нормативных документах новой параметрической системы должны содержаться правила по применению наблюдательного метода в геотехническом строительстве. К ним могут относиться правила, устанавливающие: в каких случаях следует применять наблюдательный метод; последовательность действий и алгоритмы принятия решений при применении наблюдательного метода; требования к установлению контролируемых критериев и параметров, их допустимых пределов изменения; требования к геотехническому мониторингу и анализу его результатов.

Рис. 5. Расчетная плотность распределения PS контролируемого параметра S при использовании наблюдательного метода

Fig. 5. Calculated distribution density PS of the controlled parameter S using the observational method

Оценка геотехнических рисков

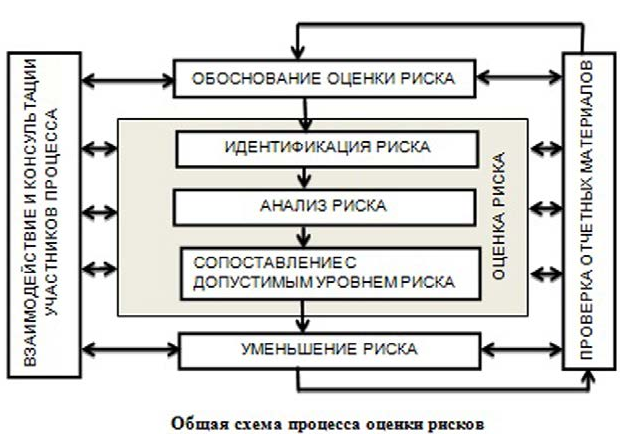

В определенных случаях для обоснования проектных решений в качестве дополнительного инструмента анализа следует использовать методики оценки геотехнических рисков в соответствии с блок-схемой на рис. 6 [12].

Рис. 6. Общая схема оценки геотехнических рисков

Fig. 6. General scheme of geotechnical risk assessment

В геотехническом проектировании оценку риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий целесообразно выполнять в том случае, если эти воздействия имеют случайный характер и малую вероятность, но в случае их проявления способны привести к тяжелым социальным и экономическим последствиям. К ним помимо опасных инженерно-геологических и иных природных процессов могут относиться преимущественно аварийные нагрузки и воздействия.

Следует понимать, что оценка рисков не может полностью заменить расчеты или испытания, выполняемые в целях определения проектных характеристик оснований и фундаментов, так как она используется лишь для анализа возможности реализации и последствий воздействий, имеющих очень малую статистическую вероятность. Все прочие нагрузки и воздействия должны быть учтены в проекте традиционными методами. Оценка рисков может безусловно повлиять на окончательные значения проектных характеристик, установленных другими способами, путем ответа на вопрос: допустим ли риск возникновения того или иного маловероятного события?

Допустимые уровни риска могут устанавливаться на федеральном уровне, как, например, для пожарных рисков, могут устанавливаться заказчиком или проектной организацией в зависимости от уровня и сложности решаемых задач. Вопросы, связанные с регулированием допустимых рисков для зданий и сооружений различного класса ответственности и функционального назначения, требуют своего дальнейшего развития и государственного регулирования на верхнем уровне документов параметрической системы нормирования в строительстве в целом, а не только в области проектирования оснований и фундаментов.

Требования по обоснованию проектных решений путем оценки рисков сегодня в действующих нормативных документах отражены пока слабо и в недостаточном объеме. При переходе на параметрическую модель нормирования требования оценки рисков следует развить и дополнить. В параметрических документах нижнего уровня, в которых могут содержаться методические положения, должны содержаться правила выполнения оценки риска возникновения опасных природных процессов и техногенных воздействий. В них могут содержаться правила: устанавливающие, в каких случаях следует применять оценку рисков в целях комплексного обоснования проектных решений; по идентификации рисков; по установлению задач оценки рисков; по анализу рисков; по корректировке проектных решений на основании риск-анализа.

Испытания и исследования

Если расчетные методы или модели оснований и фундаментов отсутствуют либо недостаточно достоверны, при проектировании следует использовать результаты модельных или натурных испытаний. На практике испытания выполняют при проектировании свайных фундаментов, грунтоцементных элементов, грунтовых анкеров, конструкций нагелей, армированных искусственных оснований, геотекстильных элементов.

В нормативных документах новой параметрической системы должен содержаться ряд положений и требований к обоснованию проектных решений путем испытаний, в том числе к количеству испытаний, к критериям подобия для модельных испытаний, к повторяемости результатов, к отбраковке ошибочных данных.

Обоснование проектных решений путем исследований допускается предусматривать в тех случаях, когда опыт расчета и проектирование новых геотехнических конструкций или искусственных оснований отсутствуют, а выполнение испытаний затруднительно или не может обеспечить достаточную достоверность и повторяемость получаемых результатов.

Такие исследования предусматривают, как правило, в рамках выполнения научно-технического сопровождения проектирования и строительства зданий и сооружений класса КС-3, а также при их реконструкции. Программа научно-технического сопровождения геотехнического проектирования должна включать в себя способы решения поставленных задач на основе результатов аналитических или численных исследований, экспериментальных исследований на физических моделях (маломасштабных или натурных). В последние годы широкое применение получают также статистические методы исследований, основанные на анализе и статистической обработке большого количества документально подтвержденных натурных данных, относящихся к однотипным задачам проектирования оснований и фундаментов в однотипных инженерно-геологических условиях.

В ближайшем будущем следует ожидать появления специализированных баз данных, аккумулирующих накопленный практический опыт проектирования и строительства и позволяющих на основе его обработки с помощью искусственного интеллекта определять искомые проектные параметры. Конечно, такие решения не могут претендовать на истину в последней инстанции, но могут являться достаточно достоверной дополнительной проверкой проектных решений, принятых на основании расчетов.

Заключение

Планируемый перевод системы отечественных норм на параметрический метод проектирования в строительстве требует переходного периода, в течение которого должны быть разработаны ключевые нормативные документы новой системы, а вместе с тем должно быть возможно использование сводов правил и стандартов, действующих в настоящее время.

Целями параметрического нормирования оснований и фундаментов является обеспечение безопасности зданий и сооружений на всех этапах их жизненного цикла. Определенные нормативные требования к функциональным характеристикам оснований и фундаментов должны быть предусмотрены нормативными документами для стадий проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Совокупность применяемых решений проектирования оснований и фундаментов должна соответствовать ключевым требованиям параметрического нормирования: надежности, долговечности и эффективности (экономичности). Ключевые требования являются безальтернативными, они должны устанавливаться нормативными документами первого (верхнего) уровня. Нормативные документы параметрической системы должны включать в себя четкие и однозначные требования по минимально допустимым уровням надежности для зданий и сооружений различного назначения, их конструктивных элементов и грунтовых оснований. В этих целях требуется выполнение дополнительных научных исследований.

Требования соблюдения безопасности оснований и фундаментов зданий и сооружений в параметрической системе нормативных документов по-прежнему должны достигаться путем обеспечения критериев надежности при проверках оснований, конструкций и сооружений в целом по предельным состояниям, которые могут быть выполнены расчетным путем, испытаниями, моделированием и проч. Важнейшими инструментами обеспечения безопасности в геотехническом строительстве являются мониторинг, наблюдательный метод, испытания и контроль качества скрытых работ, оценка геотехнических рисков.

Список литературы

1. Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [интернет]. Режим доступа: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=475858

2. <i>Zarei Y.</i> The Challenges of Parametric Design in Architecture Today: Mapping the Design Practice. A thesis submitted to The University of Manchester for the degree of Master of Philosophy (MPhil) in the Faculty of Humanities. School of Environment and Development; 2012 [internet]. Available at: https://parametric-architecture.com/wp-content/uploads/2018/11/The-Challenges-of-Parametric-Design-in-Architecture-Today.pdf.

3. EN 1990: Eurocode. Basis of structural and geotechnical design. European Committee for Standardization.

4. EN 1997-1: Eurocode 7. Geotechnical Design. Part 1: General rules. European Committee for Standardization. https://doi.org/10.3403/30401997

5. <i>Orr T.L.L., Farrel E.R.</i> Geotechnical design to Eurocode 7. London: Springer; 1999. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-0803-0

6. ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. Москва: Стандартинформ; 2015.

7. <i>Kulhawy F.H., Phoon K.K.</i> Observations on geotechnical reliability-based design development in North America. In: Foundation design codes and soil investigation in view of international harmonization and performance based design. Proc. Of the International Workshop, IWS Kamakura 2002, Tokyo, Japan. A.A. Balkema Publishers; 2002, pp. 31–48.

8. <i>Колыбин И.В.</i> Уроки аварийных ситуаций при строительстве котлованов в городских условиях. В: Развитие городов и геотехническое строительство: тр. Междунар. конф. по геотехнике, Санкт-Петербург, 16–18 июня 2008 г. Т. 3. Санкт-Петербург: Геореконструкция-Фундаментпроект; 2008, с. 89–124.

9. <i>Колыбин И.В., Астряб В.В.</i> Детерминированный подход к оценке чувствительности МКЭ моделей при совместном расчете сооружения с основанием. В: Сборник научных трудов НИИОСП им. Н.М. Герсеванова. Вып. 100. Москва: Научно-исследовательский проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт оснований и подземных сооружений им. Н.М. Герсеванова АО «НИЦ «Строительство»; 2011, с. 156–169.

10. <i>Скориков А.В., Павловский Н.А.</i> Стохастический подход к оценке надежности результатов расчета оснований и фундаментов в зависимости от чувствительности МКЭ-моделей. Вестник НИЦ Строительство. 2021;29(2):101–111. https://doi.org/10.37538/2224-9494-2021-2(29)-101-111

11. <i>Разводовский Д.Е., Колыбин И.В., Анисимов И.Г., Фокин Н.Н.</i> Обзор возможностей и перспективы применения наблюдательного метода. Промышленное и гражданское строительство. 2016;(10):55–63.

12. <i>Разводовский Д.Е., Скориков А.В., Разводовская И.А.</i> Методические рекомендации по оценке геотехнического риска в условиях плотной городской застройки. Вестник НИЦ Строительство. 2021;29(2):88–100. https://doi.org/10.37538/2224-9494-2021-2(29)-88-100

Об авторах

И. В. КолыбинРоссия

Игорь Вячеславович Колыбин*, канд. техн. наук, начальник управления по научно-технической и нормативной политике

Рязанский проспект, д. 59, г. Москва, 109428, Российская Федерация

e-mail: kolybin@eccpf.ru

Д. Е. Разводовский

Россия

Дмитрий Евгеньевич Разводовский, канд. техн. наук, заместитель директора по научной работе

Рязанский проспект, д. 59, г. Москва, 109428, Российская Федерация

А. В. Скориков

Россия

Андрей Викторович Скориков, канд. техн. наук, заведующий лабораторией методов расчета подземных сооружений и геотехнического прогноза

Рязанский проспект, д. 59, г. Москва, 109428, Российская Федерация

Рецензия

Для цитирования:

Колыбин И.В., Разводовский Д.Е., Скориков А.В. Безопасность оснований и фундаментов при переходе на параметрическую модель нормирования в строительстве. Вестник НИЦ «Строительство». 2025;44(1):131-147. https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-1(44)-131-147. EDN: PUIQXJ

For citation:

Kolybin I.V., Razvodovsky D.E., Skorikov A.V. Safety of bases and foundations in the transition to the parametric standardization model of construction. Bulletin of Science and Research Center of Construction. 2025;44(1):131-147. (In Russ.) https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-1(44)-131-147. EDN: PUIQXJ