Перейти к:

Применение полевого моделирования пожара для обоснования эффективности конструктивной огнезащиты кабельных каналов в помещениях АЭС

https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-2(45)-83-94

EDN: HZYGZI

Аннотация

Введение. В статье приведено обоснование применения полевого моделирования пожара для обоснования эффективности конструктивной огнезащиты кабельных каналов в помещениях АЭС.

Цель. Расчетно-аналитическое обоснование проектных решений по защите систем безопасности в части физического разделения кабельных трасс разных каналов безопасности.

Материалы и методы. Представлены материалы исследований с применением полевого метода расчета локальных параметров пожара внутри кабельных конструкций, выполненных из огнезащитных материалов с нормируемым пределом огнестойкости.

Результаты. На основании анализа экспериментальных данных о развитии пожара закрытых кабельных трасс сделаны выводы о специфике развития внутреннего пожара в кабельных коробах. Расчетно-аналитические исследования с использованием полевого метода расчета динамики пожара позволили расширить область исследования и определить типичные параметры пожара в кабельных коробах, изготовленных из современных огнезащитных материалов. Представленный в статье аналитический метод использован для обоснования эффективности конструктивной огнезащиты кабельных каналов в помещениях АЭС.

Выводы. Проведенные расчетно-аналитические исследования протекания пожаров в кабельных каналах могут представлять интерес при разработке проектных решений по строительству, реконструкции и капитальному ремонту кабельного хозяйства АЭС, могут быть использованы для обоснования требований к противопожарной защите кабельных трасс и кабельных сооружений при проектировании и строительстве АЭС. Полученные результаты могут быть использованы при разработке/уточнении нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности строящихся АЭС. Могут быть актуальны при разработке проектных решений по строительству, реконструкции и капитальному ремонту кабельного хозяйства АЭС, при перекладке и замене кабельной продукции на действующих АЭС.

Ключевые слова

Для цитирования:

Пуцев Д.И., Беспалов А.В., Мишина С.Ю., Грошев Ю.М. Применение полевого моделирования пожара для обоснования эффективности конструктивной огнезащиты кабельных каналов в помещениях АЭС. Вестник НИЦ «Строительство». 2025;45(2):83-94. https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-2(45)-83-94. EDN: HZYGZI

For citation:

Putsev D.I., Bespalov A.V., Mishina S.Yu., Groshev Yu.M. Application of field fire modeling to validate structural fire protection for cable ducts in nuclear power plants. Bulletin of Science and Research Center of Construction. 2025;45(2):83-94. (In Russ.) https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-2(45)-83-94. EDN: HZYGZI

Введение

Выполнено расчетно-аналитическое обоснование проектных решений по защите систем безопасности в части физического разделения кабельных трасс разных каналов безопасности. В результате расчетов полей скоростей и температуры при развитии и установившемся (развитом) режиме горения кабельных трасс различной конфигурации на свободном пространстве было установлено следующее.

Прокладки кабелей в конструктивной огнезащите, выполненные в виде огнестойких коробов или зашивок, уже реализованы на энергоблоках АЭС. При повышении температуры внутри коробов с конструктивной огнезащитой выше допустимой температуры эксплуатации кабелей применяются вентилируемые короба с установкой в них вентиляционных блоков (лючков), обеспечивающих требуемый предел огнестойкости при пожаре. Необходимость и количество вентиляционных блоков (лючков) обоснованы расчетом тепловыделений кабельных линий.

В объеме защитной герметичной оболочки здания реактора АЭС кабельные трассы разных каналов системы безопасности по требованиям нормативных документов должны прокладываться в металлических коробах. При такой прокладке, не обеспечивающей локализацию горения внутри кабельной конструкции, велика вероятность распространения пожара на соседние кабельные трассы, в том числе трассы систем безопасности реакторной установки.

Специфика методики расчета локальных параметров пожара

Для описания термогазодинамических параметров пожара применяются три основных группы детерминистических моделей: интегральные, зонные (зональные) и полевые.

Методики расчета локальных параметров пожара, полевые методы основаны на непосредственном решении изначально точных уравнений сохранения и переноса массы, энергии, количества движения. Расчеты выполняются для геометрии помещений, приближенной к реальной. Указанные особенности полевых моделей позволяют получать результаты высокой достоверности для рассматриваемых случаев, несмотря на трудоемкость процесса моделирования.

Рассматриваемые огнезащитные кабельные конструкции имели нормированный предел огнестойкости по результатам сертификационных испытаний в условиях «стандартного» пожара. В проведенных исследованиях полевое моделирование использовалось для оценки устойчивости огнезащищенных кабельных конструкций к специфическому огневому воздействию внутреннего пожара.

Оценка защищенности кабельных линий при прокладке в конструктивной огнезащите

В соответствии с требованиями п. 3.4 СП 13.13130.2009 [1] при компоновке следует исключать размещение элементов разных каналов систем безопасности, а также элементов безопасности и нормальной эксплуатации в одной пожарной зоне. При выполнении этого условия обеспечение безопасности достигается при условии ликвидации пожара в пределах пожарной зоны в течение расчетного времени, равного минимальному пределу огнестойкости противопожарных преград.

При отсутствии возможности физического разделения и при размещении в одной пожарной зоне элементов разных каналов безопасности, элементов каналов безопасности и нормальной эксплуатации локализация пожара и его ликвидация должны быть обеспечены на начальной стадии развития в пределах одного канала системы безопасности.

В качестве меры по предотвращению отказов по общей причине систем безопасности, как правило, проектными решениями не допускается прокладка кабелей разных каналов систем безопасности в пределах одного помещения.

Применяются следующие способы защиты:

– прокладка кабелей к потребителям в трубах, заложенных в бетоне перекрытий и стен;

– прокладка кабелей к потребителям в трубах, заложенных в чистых полах;

– зашивка кабельных трасс в конструктивную огнезащиту из материалов, имеющих сертификаты для применения на АЭС, огнестойкостью не менее 1,5 часа.

При этом в зашивках кабельных трасс предусмотрены пассивные элементы – решетки для теплоотвода от кабелей, выполненные из материалов, вспучивающихся при пожаре таким образом, что решетки для теплоотвода при пожаре закрываются. Внутри таких зашивок может прокладываться термокабель пожарной сигнализации.

Обоснование достаточности принятых пределов огнестойкости конструктивной огнезащиты

Конструктивная огнезащита должна обеспечивать заданную проектом огнестойкость для:

– обеспечения безопасности выделенных кабельных потоков;

– локализации загорания в зоне, выделенной данными конструкциями, до полного выгорания пожарной нагрузки/кислорода или в течение времени тушения.

При проектировании АЭС можно выделить несколько вариантов конструктивной огнезащиты в соответствии с назначением:

- Конструктивная огнезащита предназначена для выделения кабельной нагрузки от общего объема помещения в пределах своего канала безопасности.

- Конструктивная огнезащита предназначена для отделения кабельных трасс канала систем безопасности от кабельных трасс нормальной эксплуатации.

- Конструктивная огнезащита предназначена для отделения кабельных трасс одного канала систем безопасности от кабельных трасс другого канала.

В первом случае назначение требуемого предела огнестойкости конструктивной огнезащиты не менее 90 минут является консервативным требованием, по сути сформулированным по аналогии к требованию по огнестойкости к границам пожарных зон. Показано, что продолжительность стандартного пожара в технологических помещениях практически не превышает 60 минут. Причем эта продолжительность определена из условия, что пожарная нагрузка от кабельных трасс включена в суммарную пожарную нагрузку помещения.

Во втором и третьем случаях требуемый предел огнестойкости конструктивной огнезащиты также установлен по аналогии с требованиями к огнестойкости границ пожарных зон. При этом конструктивная огнезащита рассматривается как ограждающая строительная конструкция, на которую воздействуют опасные факторы пожара в помещении, то есть принятие требуемого предела огнестойкости конструктивной огнезащиты как для границы пожарной зоны также является консервативным подходом.

При возникновении пожара внутри короба конструктивная огнезащита также должна рассматриваться как ограждающая строительная конструкция, на которую воздействуют опасные факторы пожара. Однако в этом случае оценить параметры воздействия пожара внутри короба сложнее, отсутствуют какие-либо методики для проведения испытаний на внутреннее воздействие.

В ряде работ ФГБУ ВНИИПО МЧС России были проведены экспериментальные исследования пожарной опасности кабельных трасс при различных способах прокладки, в том числе при прокладке в коробах.

Обработка экспериментальных данных позволила получить зависимость вероятности перерастания загорания в скорость распространения пламени, которая представлена в виде аппроксимированной кривой.

Собранная в ФГБУ ВНИИПО МЧС России статистика пожаров показывает, что в случае локального загорания проводов и кабелей, проложенных в коробе, имеет место распространение пламени по всей трассе. Отсутствие экспериментально проверенных данных по этому вопросу вызвало необходимость проведения исследований по определению скорости распространения пламени по проводам и кабелям, проложенным в коробе. Исследования были проведены как для кабелей с пластмассовой, так и для кабелей с резиновой изоляцией. В проводимых экспериментах были использованы провода марки AПB, кабели марки АВВГ и АПВГ различных сечений, которые располагались многослойно и пучками.

Программой исследований была предусмотрена проверка распространения пламени в зависимости от различного заполнения сечения короба. Образцы располагались горизонтально и вертикально, при этом температура окружающего воздуха поддерживалась 20 °C при скорости воздушного потока 0,35 м/с, направленного вдоль короба.

Зажигание проводов и кабелей осуществлялось пламенем газовой горелки, в одних опытах – с конца короба, в других – в средней его части, воздействуя на стенку короба. Воспламенение и распространение пламени по проводам и кабелям имело место при определенном коэффициенте заполнения сечения короба как в первом, так и во втором случаях. Полученные значения скорости распространения пламени представлены в табл. 1.

Таблица 1

Скорость распространения пламени для различного заполнения сечения короба

Table 1

Flame spread rate for different fillings of the tray cross-section

Заполнение сечения короба, % | Скорость распространения пламени, м/с | |

прокладка горизонтально | прокладка вертикально | |

7,5 | 0,000317 | 0,001700 |

15 | 0,000333 | 0,000880 |

30 | 0,000400 | 0,000530 |

40 | 0,000000 | 0,000000 |

При заполнении сечения короба до 7,5 % горючей загрузки, состоящей из ПВХ изоляции проводов и кабелей, недостаточно для перерастания каждого зажигания в устойчивое горение, поэтому значение вероятности может изменяться от 0 до 1. Увеличение же заполнения свыше 40 % дает плавное снижение вероятности до 0. Это можно объяснить тем, что при разложении изоляции свободный над электропроводкой промежуток заполняется продуктами разложения и вытесняет кислород, в результате чего его концентрация понижается до значения, исключающего распространение горения внутри короба.

При одинаковом заполнении короба скорость распространения пламени выше на вертикальном участке электропроводки, ее увеличение обусловлено большим тепловым потоком, направленным к верху от места горения, поэтому близлежащие к месту горения слои изоляции прогреваются до температуры воспламенения в верхней части быстрее, увеличивая тем самым скорость перемещения пламени вверх.

Провода и кабели в коробах разрешается прокладывать вплотную друг к другу в один или несколько слоев и пучками. Эти способы и были исследованы.

Эксперименты проводились с кабелем марки АВВГ и проводом АПВ.

При многослойной прокладке, когда все провода и кабели в коробе располагались строго параллельно, с увеличением заполнения сечения короба скорость распространения пламени увеличивается, а факторы, влияющие на ее величину, изложены выше.

В случае прокладки проводов и кабелей пучками распространение горения их происходило лишь при заполнении сечения короба на 15 % и отсутствовало при заполнении на 7,5 и 40 %. Это объясняется тем, что горение пучков происходит по их образующей поверхности, так как они лучше прогреваются, чем участки кабелей и проводов, плотно соприкасающиеся друг с другом.

Для расширения области исследований параметров пожара кабелей, проложенных в кабельных коробах, в том числе анализа развития горения в кабельных коробах из современных огнезащитных материалов, которые не были рассмотрены в ходе экспериментальных исследований ВНИИПО, была приведена серия расчетов внутреннего пожара в коробах с использованием полевого метода моделирования пожара.

Для уточнения возможности распространения пожара между защищенными кабельными трассами были выполнены расчеты пожаров в типичных конструкциях, имеющих габариты 600 × 400 мм и длину 30 и 18 м.

Проводился расчет распространения горения кабельной трассы при локальном возгорании и распространения пожара внутри короба. При расчете задавалось условие отсутствия теплового потока в конструкцию кабельного короба, поскольку физические свойства исследуемых огнезащитных материалов близки к свойствам теплоизоляции. Адиабатические условия на внутренней поверхности короба не приводят к значительной погрешности вследствие выполнения конструктивной огнезащиты из материалов с очень низкими значениями коэффициента теплопроводности и, соответственно, коэффициента температуропроводности. Кроме того, погрешность из-за принятия адиабатического граничного условия на границе конструкции приводит к некоторому занижению теплопотерь и оказывает влияние в сторону повышения требований по безопасности.

Анализ пожаров кабелей в конструктивной огнезащите проводился для огнезащиты трасс максимального сечения из представленных на момент проведения анализа, в том числе и для максимального участка между перегородками (30 м) при наиболее опасной загрузке короба ~30 %.

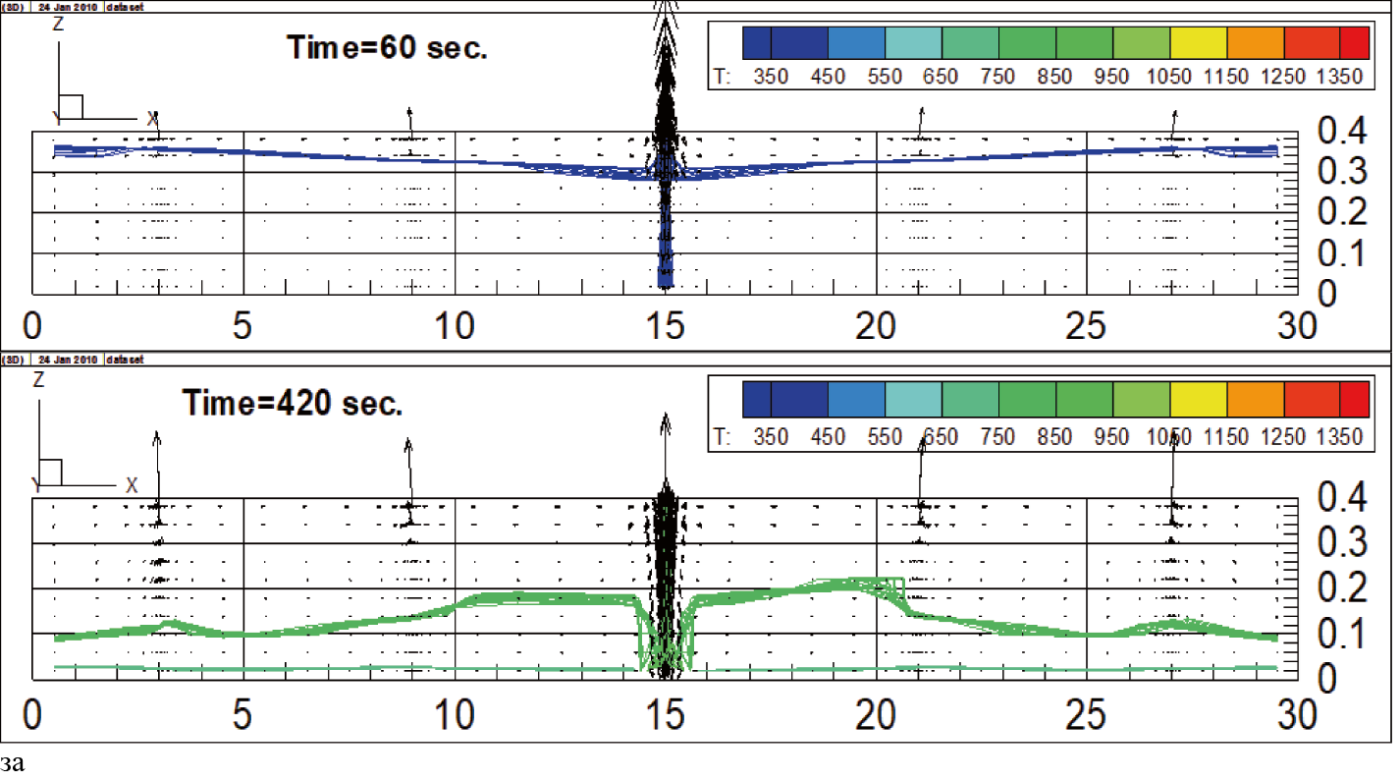

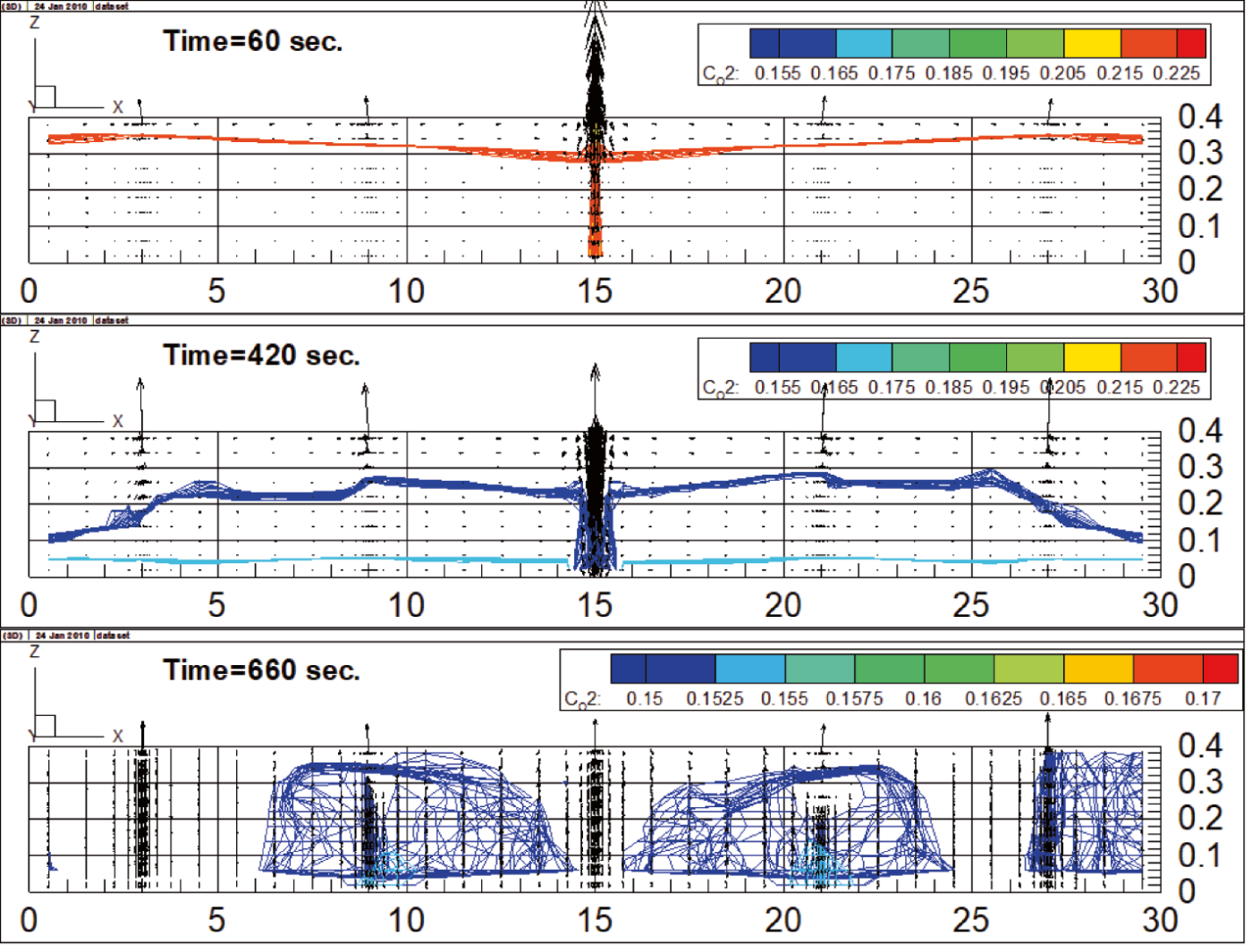

На рис. 1 приведена динамика полей распределения абсолютной температуры для конструкции 600 × 400 мм, длиной 30 м, на рис. 2 – динамика полей распределения массовой концентрации кислорода в конструкции 600 × 400 мм, длиной 30 м, на рис. 3 – динамика распределения массовой концентрации продуктов горения для конструкции 600 × 400 мм, длиной 30 м.

Рис. 1. Динамика полей распределения абсолютной температуры, К

Fig. 1. Dynamics of absolute temperature field distribution, K

Рис. 2. Динамика полей распределения массовой концентрации кислорода

Fig. 2. Dynamics of oxygen mass concentration field distribution

Рис. 3. Динамика полей распределения массовой концентрации продуктов горения

Fig. 3. Dynamics of combustion product mass concentration fields

Выводы и мероприятия по обеспечению эффективности пассивной защиты

При рассмотрении результатов экспериментальных исследований выяснилось, что распространение пожара внутри кабельных конструкций во многих случаях происходит быстрее, чем при открытой проводке кабельных линий на лотках.

Для изучения динамики возможных пожаров в кабельных конструкциях при прокладке в ряде помещений систем безопасности и для оценки уровня воздействия опасных факторов пожара на персонал и оборудование АЭС необходимо получить характеристики максимального термического воздействия и выброса продуктов непосредственно для помещения, в котором расположены кабельные трассы.

С целью получения максимальных параметров пожара и разработки вариантов оптимального использования конструктивной огнезащиты проведены следующие расчетные исследования:

– моделирование пожара участка кабельной конструкции максимального сечения 600 × 400 мм, длиной 30 м;

– влияние степени герметизации кабельной конструкции (расчет герметичной кабельной конструкции);

– влияние длины участка кабельной конструкции на параметры пожара и внешнее воздействие;

– влияние места загорания в кабельной конструкции на параметры пожара и внешнее воздействие.

При проведении расчетов использовались наиболее консервативные сценарии:

– минимальная загрузка кабельной конструкции (максимальное количество кислорода и минимальное сопротивление распространению продуктов горения по длине), достаточная для распространения горения и поддержания горения в течение всего пожара;

– отсутствие теплопотерь в стенке кабельной конструкции и в окружающее пространство через стенки конструкции, поскольку материал стенок фактически является теплоизоляцией (адиабатические граничные условия на стенке);

– место пожара находится под вентиляционным отверстием (при его наличии), что приводит к выбросу продуктов горения с максимальной температурой и концентрацией.

Выводы по эффективности конструктивной огнезащиты для разделения каналов систем безопасности

Во всех расчетных случаях наблюдается начальное распространение горения по длине и начало объемного пожара после прогрева кабельной конструкции. Объемный пожар не носит длительный характер вследствие выгорания кислорода в объеме конструкции.

Максимальная среднеобъемная температура внутри конструкции: ~1000 К – для негерметичной конструкции, 1280 К – для герметичной. Максимальный выход продуктов горения в помещение равен ~0,9 кг.

Максимальная температура пожара внутри конструктивной огнезащиты не превышает значений «стандартного» пожара при времени, равном пределу огнестойкости конструктивной огнезащиты, при этом максимальная продолжительность пожара не превышает 10 минут. Поэтому интегральное термическое воздействие на огнезащитные конструкции, прошедшие огневые испытания в рамках сертификации, не превышает испытательные воздействия при проведении сертификации, огнезащитные конструкции при внутреннем пожаре не повреждаются и обеспечивают огнезащиту соседних кабельных трасс при их совместной прокладке.

Пожар в объеме конструктивной огнезащиты на участке меньшей длины приводит к снижению общего количества продуктов горения, поступающих в помещение. При этом происходит более интенсивный выброс продуктов горения при развитии пожара вследствие большей интенсивности прогрева и скорейшего перехода в объемный режим пожара внутри конструкции. Изменение интенсивности незначительно.

Смещение места начала горения в конструкции к границе участка конструкции приводит к ускорению прогрева и скорейшему наступлению самовозгорания в пристеночной области. При этом значительного увеличения общей интенсивности пожара не происходит вследствие замедления прогрева остального объема конструкции в начале горения.

Таким образом, проектный уровень конструктивной огнезащиты кабельных трасс (90 минут) в рассмотренных случаях является достаточным для защиты трасс каналов СБ при совместной прокладке как при горении соседней трассы, так и при внешнем пожаре. При этом, с целью ограничения воздействия внешнего пожара на конструкции и оборудование АЭС, необходимы мероприятия для снижения длительности горения в помещениях с большой пожарной нагрузкой.

Заключение

- Созданная и апробированная полевая модель динамики пожара предназначена для проведения расчетов с учетом специфики пожарной опасности и технологических особенностей атомной станции. Полевая модель динамики пожара оптимизирована с учетом специфики АЭС, ее реализация осуществлена в рамках комплекса программного обеспечения Fire Dynamics.

- Полевой метод, основанный на непосредственном решении уравнений сохранения и переноса физических величин, является наиболее универсальным из существующих детерминистических методов, поэтому он широко может использоваться для определения/уточнения требований к огнестойкости несущих и ограждающих конструкций помещений АЭС.

- Применение предложенной полевой модели поможет обосновать необходимость создания нормативного документа (атласа) обустройства кабельных линий (потоков) для организации линий, в том числе и каналов безопасности. Это позволит сократить расчеты при проектировании сложных участков АЭС, в том числе гермообъема, межоболочного пространства, щитов управления, подщитовых помещений. Это позволит обосновать достаточность принятых пределов огнестойкости строительных конструкций и огнепреграждающих барьеров зданий и помещений исходя из обеспечения нераспространения пожара за пределы пожарной зоны в течение расчетного времени свободного выгорания всей пожарной нагрузки.

- На основе проведенного анализа и расчетно-аналитического исследования протекания пожаров в кабельных каналах ряда атомных станций можно сделать вывод о возможности расчетно-аналитического обоснования и подтверждения того, что проектный уровень конструктивной огнезащиты кабельных трасс (90 минут) рассмотренных объектов является достаточным для защиты трасс каналов СБ при совместной прокладке как при горении соседней трассы, так и при внешнем пожаре.

- Проведенные расчетно-аналитические исследования протекания пожаров в кабельных каналах могут представлять интерес при разработке проектных решений по строительству, реконструкции и капитальному ремонту кабельного хозяйства АЭС, могут быть использованы для обоснования требований к противопожарной защите кабельных трасс и кабельных сооружений при проектировании, строительстве и эксплуатации АЭС, при разработке проектных решений по строительству, реконструкции и капитальному ремонту кабельного хозяйства АЭС, при перекладке и замене кабельной продукции на действующих АЭС.

Список литературы

1. СП 13.13130.2009. Атомные станции. Требования пожарной безопасности. Москва: МЧС России; 2009.

2. <i>Пуцев Д.И., Кривцов Ю.В., Грошев Ю.М., Лобанова Н.А.</i> Оценка возможности применения полевого моделирования пожара для проведения расчетов пожаров в зданиях и помещениях. Вестник НИЦ «Строительство». 2023;37(2):37–70. https://doi.org/10.37538/2224-9494-2023-2(37)-37-70.

3. <i>Пуцев Д.И., Мишина С.Ю., Грошев Ю.М.</i> Обоснование мероприятий по обеспечению необходимых пределов огнестойкости ограждающих конструкций помещений АЭС с применением полевого моделирования пожара. Вестник НИЦ «Строительство». 2024;40(1):49–60. https://doi.org/10.37538/2224-9494-2024-1(40)-49-60.

4. Применение полевого метода математического моделирования пожаров в помещениях: Методические рекомендации [интернет]. Москва: ВНИИПО; 2003. Режим доступа: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293808/4293808018.pdf.

5. <i>Карпов А.В., Рыжов А.М.</i> Рекомендации по применению полевого метода математического моделирования пожара. Москва: ВНИИПО; 2002.

6. Рекомендации по оценке пожароуязвимости систем (элементов), важных для безопасности, на Российских АЭС. Москва: ВНИИАЭС; 2000.

7. <i>Молчадский И.С., Астахова И.Ф.</i> Математическая модель температурных полей начальной стадии пожара в помещении. Пожаровзрывобезопасность, 1995;4(2):31–33.

8. <i>Кошмаров Ю.А., Пузач С.В., Андреев В.В., Козлов Ю.И.</i> Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении. Москва: Академия ГПС МЧС России; 2012.

9. НП-001-15. Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. Москва: ФБУ «Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности»; 2016.

10. <i>Молчадский И.С.</i> Приведение температурного режима пожара к стандартному. В: Огнестойкость строительных конструкций: Сб. тр. М: ВНИИПО; 1979, Вып. 7, с. 3–7.

11. Методы расчета температурного режима пожара в помещениях зданий различного назначения. Рекомендации. Москва: ВНИИПО; 1988.

12. ГОСТ Р 12.3.047-2012. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля. Москва: Стандартинформ; 2014.

13. <i>Борисов В.Н., Пуцев Д.И., Угорелов В.А.</i> Методика оценки теплового воздействия пожара на оборудование АЭС. В: Проблемы горения и тушения пожаров на рубеже веков. Материалы XV научно-практической конференции. Москва: ВНИИПО; 1999.

14. <i>Монахов В.Т., Смелков Г.И., Поединцев И.Ф., Гришин Е.В.</i> Оценка пожарной опасности проводов и кабелей, проложенных на лотках и в коробах. Отчет о НИР. Москва: ВНИИПО; 1980.

15. Обоснование критериев обеспечения безопасности АЭС с реакторами ВВЭР-1000 при возникновении пожара в гермозоне. Отчет о НИР. Москва: ФГУ ВНИИПО МВД России; 2002.

Об авторах

Д. И. ПуцевРоссия

Дмитрий Игоревич Пуцев, д-р техн. наук, генеральный директор, ООО «НТЦ ППБ», Балашиха

ул. Свердлова, д. 65, офис 5, г. Балашиха, 143900, Российская Федерация

e-mail: ntcppb@mail.ru

А. В. Беспалов

Россия

Андрей Вячеславович Беспалов, главный инженер по электротехнике, АО «Атомэнергопроект», Москва

Бакунинская ул., д. 7, стр. 1, г. Москва, 107996, Российская Федерация

e-mail: bespalov_av@aep.ru

С. Ю. Мишина

Россия

Светлана Юрьевна Мишина, начальник отдела, АО «Атомэнергопроект», Москва

Бакунинская ул., д. 7, стр. 1, г. Москва, 107996, Российская Федерация

e-mail: Michina_SY@aep.ru

Ю. М. Грошев

Россия

Юрий Михайлович Грошев*, канд. техн. наук, главный специалист, АО «Атомэнергопроект», Москва

Бакунинская ул., д. 7, стр. 1, г. Москва, 107996, Российская Федерация

e-mail: Groshev_YM@aep.ru

Рецензия

Для цитирования:

Пуцев Д.И., Беспалов А.В., Мишина С.Ю., Грошев Ю.М. Применение полевого моделирования пожара для обоснования эффективности конструктивной огнезащиты кабельных каналов в помещениях АЭС. Вестник НИЦ «Строительство». 2025;45(2):83-94. https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-2(45)-83-94. EDN: HZYGZI

For citation:

Putsev D.I., Bespalov A.V., Mishina S.Yu., Groshev Yu.M. Application of field fire modeling to validate structural fire protection for cable ducts in nuclear power plants. Bulletin of Science and Research Center of Construction. 2025;45(2):83-94. (In Russ.) https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-2(45)-83-94. EDN: HZYGZI