Перейти к:

Об учете неровностей подземного рельефа при сейсмическом микрорайонировании сосредоточенного объекта

https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-1(44)-113-130

EDN: RLARJU

Аннотация

Введение. Несогласное залегание слоев в верхней части геологического разреза широко распространено в практике сейсмического микрорайонирования (СМР). Это делает сомнительным использование ряда популярных компьютерных программ интерпретации влияния грунтового массива на сейсмическое волновое поле. Использование усложненных программ обработки, например метода конечных элементов, в практике СМР сосредоточенных объектов зачастую нерентабельно.

Цель. Разработка простых методических приемов, позволяющих получать приемлемые по точности и трудозатратам решения задач СМР с учетом неровностей подземного рельефа.

Материалы и методы. В работе представлены результаты сейсмического микрорайонирования на площадке строительства сосредоточенного объекта повышенной ответственности в г. Хабаровске. Основным методическим приемом, использованным в статье, является представление грунтовых условий рядом моделей, образованных на основе данных по скважинам. Для определения спектров реакции и коэффициентов динамичности каждой модели было использовано компьютерное моделирование волновых полей. По методу прямой задачи СМР рассчитывались приращения сейсмической интенсивности.

Результаты. Для каждой модели получены графики спектров реакции и коэффициентов динамичности, по которым рассчитаны приращения и значения суммарной сейсмической интенсивности. Эти значения определяют границы, в которых находятся точные значения сейсмической интенсивности, учитывающие неровности подземного рельефа.

Выводы. Описана методика и представлены результаты СМР при изысканиях под строительство сосредоточенного объекта, учитывающего неровности подземного рельефа.

Ключевые слова

Для цитирования:

Алешин А.С., Погребченко В.В., Никитин С.Н. Об учете неровностей подземного рельефа при сейсмическом микрорайонировании сосредоточенного объекта. Вестник НИЦ «Строительство». 2025;44(1):113-130. https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-1(44)-113-130. EDN: RLARJU

For citation:

Aleshin A.S., Pogrebchenko V.V., Nikitin S.N. Subsurface contour unevenness in seismic microzoning of a point facility. Bulletin of Science and Research Center of Construction. 2025;44(1):113-130. (In Russ.) https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-1(44)-113-130. EDN: RLARJU

Введение

Несогласное залегание слоев в верхней части геологического разреза – явление широко распространенное и давно замеченное в практике сейсмического микрорайонирования (СМР). Факторы, влияющие на формы рельефа подземных границ, принято делить как на эндогенные, протекающие внутри Земли, так и на экзогенные – внешние по отношению к грунтовому массиву и проявляющиеся через влияние внешних оболочек, окружающих твердую Землю. Другими словами, рельеф, в том числе и подземный, является результатом совместного действия эндогенных и экзогенных процессов. Для СМР вопросы учета влияния неровностей рельефа на сейсмическое волновое поле имеют важное значение, поскольку наиболее популярные компьютерные программы основаны на двух предположениях: плоскопараллельной модели грунтовых слоев и нормального падения сейсмических колебаний из нижнего полупространства. Справедливость второго предположения основана на том, что большинство землетрясений происходит на значительной глубине, где значения скоростей упругих волн значительно превышают соответствующие значения в грунтовых слоях. Это обстоятельство является причиной того, что угол выхода сейсмической радиации к дневной поверхности, в соответствии с законом Снеллиуса, близок к нулю. В отношении предположения о плоскопаралелльной модели грунтовой толщи такая определенность зачастую отсутствует, что делает сомнительным использование вышеупомянутых программ для правильной интерпретации влияния грунтового массива на соответствующее волновое поле. Как быть в таком случае? Конечно, идеальным было бы использовать усложненные программы обработки, адекватные реальной геологической обстановке, например с использованием метода конечных элементов. Но, во-первых, такие программы в практике СМР используются крайне редко, во-вторых, использование сложных и трудоемких программ обработки для решения частных вопросов СМР зачастую нерентабельно. Сказанное обусловливает поиск простых методических приемов, позволяющих получать приемлемые по точности и трудозатратам решения задач СМР с использованием предположений о плоскопаралелльности границ грунтовой толщи. Описанию одной из возможных методик учета неровностей подземного рельефа посвящена данная работа.

Сведения об объекте строительства

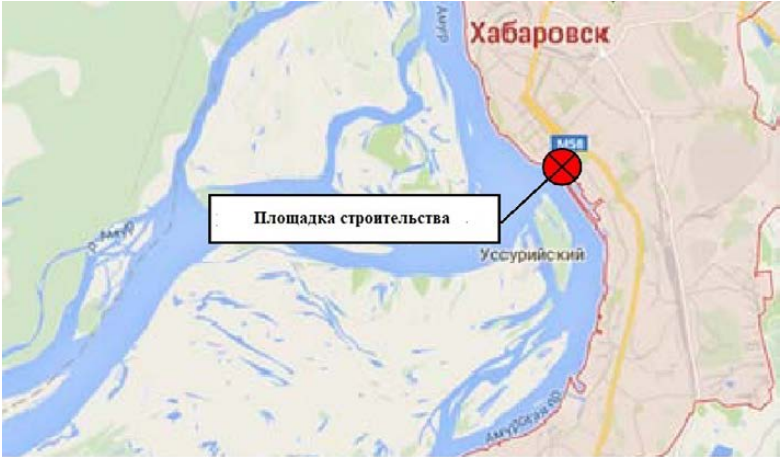

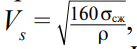

В статье представлены результаты сейсмического микрорайонирования на площадке строительства сосредоточенного объекта повышенной ответственности в г. Хабаровске. Исходная сейсмичность определялась по картам ОСР-2015-В. Выбор уровня карты ОСР был обусловлен ответственностью объекта согласно требованиям нормативных документов. Схема расположения объекта изысканий в районе г. Хабаровска приведена на рис. 1, из которого следует, что здание расположено на берегу р. Амур. В отношении назначения и ответственности объект относится к объектам, перечисленным в п. 2 табл. 3 нормативного документа [1]. Горизонтальные размеры площадки строительства составляют примерно 150 м, что позволяет классифицировать ее с точки зрения СМР как сосредоточенный объект [2]. Фундамент здания заглублен на 1,8 м от уровня дневной поверхности.

Параметры исходной сейсмичности

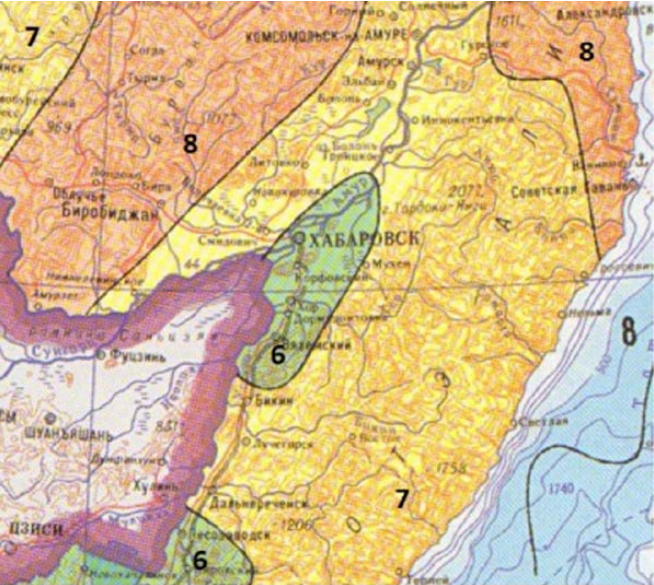

В соответствии с требованиями нормативных документов объект изысканий в г. Хабаровске относится к повышенному (I) уровню ответственности. Это означает, что сейсмичность территории, на которой предполагается расположить это здание, следует оценивать по карте общего сейсмического районирования ОСР-2015-В. Фрагмент карты ОСР-2015-В территории расположения площадки изысканий приведен на рис. 2.

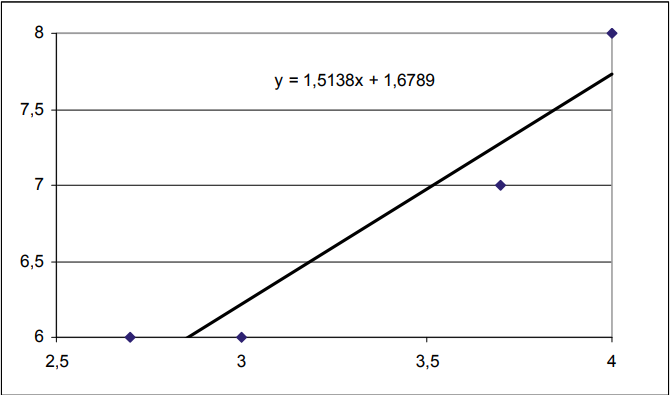

На рис. 3 по вертикальной оси отложены значения сейсмической интенсивности, а по горизонтальной – логарифм значений соответствующего периода повторяемости Т. Жирная прямая линия показывает соответствующий график прямой наименьших квадратов отклонений от заданных значений интенсивности. В виде формулы эта зависимость выражается как ΔI = 1,513lgT + 1,6789. При подстановке Т = 1000 лет (уровень ответственности В) с округлением до 0,1 балла получим значение в баллах ΔI = 6,2. Это значение интенсивности, относящееся к средним грунтам 2-й категории, принимаем за исходную сейсмическую интенсивность площадки изысканий.

Рис. 1. Схема расположения объекта изысканий на карте

Fig. 1. Location of the survey object

Рис. 2. Фрагмент карты ОСР-2015-В района изысканий

Fig. 2. GSZ-2015-V map of the survey area

Рис. 3. Уточнение сейсмической интенсивности площадки изысканий по данным ОСР

Fig. 3. Refinement of seismic intensity at the survey site using GSZ data

Общие замечания относительно методики СМР

Определение приращений сейсмической интенсивности на площадке строительства объекта повышенной ответственности в данной работе основано на положениях нормативного документа СП 283.1325800.2016 [2]. В работе [3] изложен новый метод сейсмической микрорайонирования – метод решения прямой задачи СМР (МПЗ).

- В основе метода МПЗ лежит формирование на основе комплексных инженерно-геологических и геофизических исследований моделей грунтовой толщи. Глубина буровых выработок на площадке строительства должна быть равна мощности грунтов до кровли скальных пород с сейсмической жесткостью порядка 2000 тм-2с-1, но не более 30 м.

- Для сосредоточенных объектов, подобных объекту в районе Хабаровска, формируется модель в соответствии с обобщением инженерно-геологических условий, где каждому инженерно-геологическому элементу сопоставлено в соответствие значение плотности и скорости поперечных волн. Последняя величина определяется на основании комплексирования данных инженерно-геологических и геофизических, главным образом сейсморазведочных, исследований.

- В работе [4] предложена оригинальная техника компьютерного моделирования, основанная на использовании в качестве исходного сейсмического воздействия короткого импульса ускорений.

- С использованием техники компьютерного моделирования производятся расчеты спектральных характеристик модели грунтовой толщи. Основной характеристикой, определяющей частотные свойства грунтового массива, является коэффициент динамичности.

- Предложена новая формула расчета приращения сейсмической интенсивности, учитывающая все факторы влияния свойств грунтов на параметры сейсмических воздействий – сейсмическую жесткость, обводненность, резонансные эффекты и нелинейность реакции грунтов на сильные сейсмические воздействия.

По полученным данным определяются параметры сейсмических воздействий, отвечающие свойствам модели грунтовой толщи, рассчитываются приращения сейсмической интенсивности и суммарная сейсмическая интенсивность.

Расчетная мощность грунтового массива была определена в соответствии с нормативными требованиями: глубиной от дневной поверхности до грунта, с сейсмической жесткостью не менее 2000 тм-2 с-1.

Интенсивность исходных сейсмических воздействий относится к референтным грунтам с сейсмической жесткостью не менее R = 2000 тм-2 с-1. В случае, когда интенсивность сейсмических воздействий выражается в баллах, значения исходной сейсмичности берутся по карте ОСР с уменьшением на 1 балл.

Расчет приращения сейсмической интенсивности производится по формуле:

ΔI = 3,3lg (bR0/(R1+R0)),

где R – сейсмическая жесткость грунта;

индексы 0 и 1 показывают отношение их к референтному (в данном случае скальному) или исследуемому грунту;

b – максимум коэффициента динамичности.

Коэффициент 3,3 вместо 2,5, который приведен в нормах [2], использован, поскольку все расчеты по СМР, согласно документу [5], должны производиться в шкале МSK-64 в соответствии с данными по карте ОСР.

В состав работ, относящихся к СМР на площадках строительства, согласно нормативу [2], обязательно входит несколько таблиц:

– таблица физико-механических свойств грунтов. В ней для каждого инженерно-геологического элемента приведены основные данные – плотность, скорость сдвиговых волн, модули деформации, сцепление, сопротивление сжатию и т. п.;

– таблица, в которой определены параметры сейсмических моделей: мощность слоев, значения плотности и скорости сдвиговых волн в этих слоях, а также приводится расчет приращений интенсивности и суммарной сейсмической интенсивности, в которой содержатся сведения об исходной и расчетной сейсмичности.

Инженерно-геологические условия и физико-механические свойства грунтов площадки изысканий

Для инженерных изысканий на площадке строительства было пробурено 14 скважин глубиной до 39 м. План расположения скважин на площадке приведен на рис. 4.

По предварительным результатам камеральной обработки полевых работ и лабораторных исследований грунтов на рассматриваемом участке в соответствии с требованиями нормативных документов в разрезе на площадке изысканий выделено 13 инженерно-геологических элементов.

Основные физико-механические параметры грунта площадки изысканий, существенные для СМР, приведены в табл. 1. В соответствующем столбике дано краткое описание прослоя грунта, далее последовательно приводятся значения плотности ρ модуля общей деформации водонасыщенного грунта E, прочности на одноосное сжатие σ и скорости поперечных волн Vs. Скорость поперечных волн – важнейшая характеристика сейсмических свойств грунта. Обычно она определяется при сейсморазведочных работах.

В условиях слабой дифференциации свойств грунтового массива, частых переслаиваний, отсутствия резких сейсмических границ более надежные данные могут быть получены с использованием корреляционной связи параметров инженерно-геологических и сейсмических свойств каждого инженерно-геологического элемента [6].

Прямое сопоставление данных инженерной геологии с данными сейсморазведки показало, что сейсморазведочные данные дают более сглаженный усредненный скоростной разрез по сравнению с данными инженерно-геологического описания свойств грунтов. Это обстоятельство имеет место в случае малоконтрастных (как в данном случае) в сейсмическом отношении свойств рыхлой грунтовой толщи, представленной дисперсными грунтами.

Ввиду вышесказанного, наряду с непосредственным определением значений скоростей поперечных волн по данным сейсморазведки, авторы оценивали значения скоростей Vs, используя связи деформационных и упругих характеристик грунтов. В работе [6] приводятся графики связи динамического модуля упругости и модуля деформации для дисперсных грунтов.

Для дисперсных грунтов эта связь с достаточной для целей СМР степенью точности может быть выражена соотношением E = 20Eдеф, где Eдеф – модуль деформации, а E – динамический модуль упругости. Отсюда, используя выражение связи модуля упругости E и модуля сдвига G:

E = 2 (1 + σ) G,

где σ – коэффициент Пуассона.

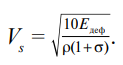

Подставив G = ρVs2, можно получить выражение для Vs:

Подставляя в это выражение значения Едеф и ρ для соответствующих ИГЭ из табл. 1, можно получить значения Vs для каждого ИГЭ. Значения коэффициента Пуассона для дисперсных грунтов с большой степенью уверенности можно брать равными 0,3. Для скальных пород коэффициент Пуассона берется равным 0,25.

Следует также отметить, что в целом сравнение результатов расчетов свойств грунтового массива с использованием описанного способа оценки сейсмических свойств грунтов посредством инженерно-геологических параметров и непосредственных определений сейсморазведкой показывает достаточно удовлетворительное совпадение.

Значение скорости сдвиговых волн рыхлых грунтов было принято на основании сейсморазведочных определений и пересчета из значений модуля деформаций по штамповым испытаниям, а значение скорости Vs алевролитов вычислено из данных по прочности на сжатие с использованием соотношения:  где σсж – предел на одноосное сжатие. При этом если выразить σсж в Па, а ρ в кг/м 3, получим Vs в м/с. Отметим также, что в расчеты принималось значение σсж, относящееся к замоченным грунтам.

где σсж – предел на одноосное сжатие. При этом если выразить σсж в Па, а ρ в кг/м 3, получим Vs в м/с. Отметим также, что в расчеты принималось значение σсж, относящееся к замоченным грунтам.

Перейдем к общей характеристике особенностей инженерно-геологического разреза на площадке изысканий. Анализ строения грунтовой толщи по скважинам показал, что всю совокупность скважин можно разделить на две группы. В одну можно отнести 9 скважин, которые вскрывают горизонт скальных пород ИГЭ 10, а в другую – 5 скважин, которые не вскрывают горизонт ИГЭ 10.

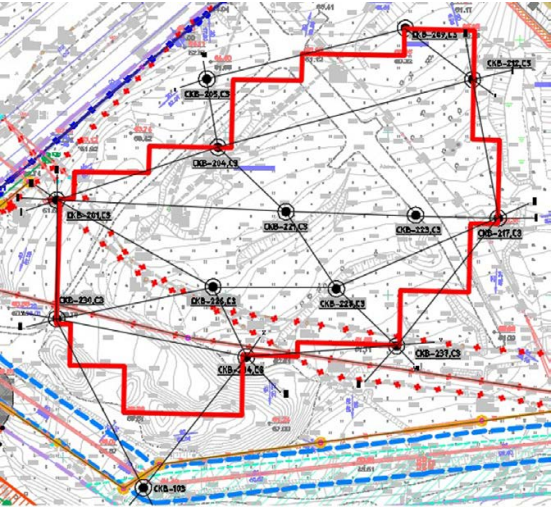

В качестве иллюстрации особенностей инженерно-геологического разреза по первой группе скважин на рис. 5 представлен разрез по линии II–II.

Как видим, граница раздела между слоями ИГЭ 8 и ИГЭ 10 выражена достаточно плавной линией, хотя в верхней части разреза отмечается чередование слабоконтрастных слоев и видны выклинивания различных слоев.

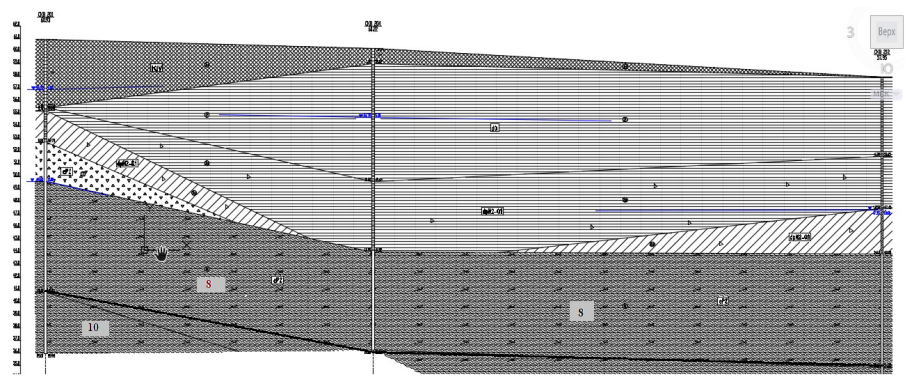

Разрез по линии IV–IV, представленный рис. 6, является иллюстрацией ситуации, когда высокоскоростной слой кремнистых сланцев ИГЭ 10 отсутствует. В целом картина примерно та же, что и на рис. 6: также заметны выклинивания слоев в верхней части разреза, но только отсутствует горизонт ИГЭ 10.

Согласно нормативному документу [2], если в 30-метровом массиве грунта отсутствует слой с сейсмической жесткостью более 2000 тм-2 с-1, следует использовать гипотетический слой с упомянутыми параметрами на глубине, большей 30 м. Без ограничения общности предположим, что данный слой располагается на глубине 40 м. После этих пояснений можно перейти к описанию построения моделей грунта и расчету соответствующих частотных характеристик.

Рис. 4. Расположение скважин на площадке строительства

Fig. 4. Location of wells at the construction site

Таблица 1

Физико-механические параметры грунта площадки изысканий

Тable 1

Physical and mechanical parameters of soil at the survey site

№ ИГЭ | Название грунта | ρ, т/м 3 | Е, МПа | σ, МПа | Vs, м/c |

1Н | Насыпной грунт | 1,93 | 6,3 | – | 160 |

2 | Глина твердая | 1,91 | 24 | – | 310 |

3а | Глина твердая | 2,00 | 18 | – | 265 |

4а | Суглинок | 1,93 | 11 | – | 210 |

4б | Суглинок твердый | 1,98 | 13 | – | 225 |

4в | Суглинок мягкопластичный | 1,95 | 9 | – | 190 |

6а | Дресвяный грунт | 2,02 | 22 | – | 295 |

7 | Щебенистый грунт | 2,06 | 26 | – | 320 |

8 | Глинистый сланец малопрочный | 2,28 | – | 6,9 | 700 |

9 | Щебенистый грунт | 2,04 | 24 | – | 305 |

10 | Кремнисто-глинистый сланец прочный | 2,50 | – | 62,4 | 1000 |

11 | Дресвяный грунт | 1,99 | 20 | – | 285 |

12 | Алевролит низкой прочности | 2,55 | – | 1,3 | 285 |

Рис. 5. Фрагмент инженерно-геологического разреза по линии II–II

Fig. 5. Fragment of engineering geological section along line II–II

Рис. 6. Фрагмент инженерно-геологического разреза по линии IV–IV

Fig. 6. Fragment of engineering geological section along line IV–IV

Таблица 2

Параметры моделей грунтовой толщи с ИГЭ 10

Тable 2

Parameters of soil stratum models with the EGE 10 layer

№ п/п | Наименование ИГЭ | Мощность, м | Плотность, т/м3 | Скорость, Vs, м/с |

Скважина 103 | ||||

1 | 3а | 2 | 2,00 | 265 |

2 | 4а | 0,5 | 1,93 | 210 |

3 | 10 | ∞ | 2,50 | 1000 |

Скважина 201 | ||||

1 | 1H | 3,6 | 1,93 | 160 |

2 | 4a | 2,8 | 1,93 | 210 |

3 | 7 | 3,1 | 2,06 | 320 |

4 | 8 | 8,7 | 2,28 | 700 |

5 | 10 | ∞ | 2,50 | 1000 |

Скважина 204 | ||||

1 | 2 | 8,8 | 1,91 | 310 |

2 | 3а | 5,6 | 2,00 | 265 |

3 | 8 | 10,6 | 2,28 | 700 |

4 | 10 | ∞ | 2,50 | 1000 |

Скважина 205 | ||||

1 | 2 | 4,6 | 1,91 | 310 |

2 | 3a | 4,3 | 2,00 | 265 |

3 | 4б | 4 | 1,98 | 225 |

4 | 4а | 0,9 | 1,93 | 210 |

5 | 6а | 1,8 | 2,02 | 295 |

6 | 8 | 3,3 | 2,28 | 700 |

7 | 10 | ∞ | 2,50 | 1000 |

Скважина 209 | ||||

1 | 2 | 5,5 | 1,91 | 310 |

2 | 3a | 4,2 | 2,00 | 265 |

3 | 4a | 1,1 | 1,98 | 225 |

4 | 8 | 0,8 | 2,28 | 700 |

5 | 10 | ∞ | 2,50 | 1000 |

Скважина 212 | ||||

1 | 2 | 6,3 | 1,91 | 310 |

2 | 3a | 4,2 | 2,00 | 265 |

3 | 4б | 3,6 | 1,98 | 225 |

4 | 8 | 9 | 2,28 | 700 |

5 | 10 | ∞ | 2,50 | 1000 |

Скважина 221 | ||||

1 | 2 | 6,2 | 1,91 | 310 |

2 | 3a | 2,2 | 2,00 | 265 |

3 | 4a | 2,5 | 1,93 | 210 |

4 | 8 | 2,3 | 2,28 | 700 |

5 | 10 | ∞ | 2,50 | 1000 |

Скважина 230 | ||||

1 | 1H | 6,2 | 1,93 | 160 |

2 | 3a | 2,2 | 2,00 | 265 |

3 | 4б | 2,5 | 1,98 | 225 |

4 | 8 | 2,3 | 2,28 | 700 |

5 | 10 | ∞ | 2,50 | 1000 |

Скважина 234 | ||||

1 | 1H | 0,6 | 1,93 | 160 |

2 | 2 | 0,9 | 1,91 | 310 |

3 | 3a | 0,7 | 2,00 | 265 |

4 | 4а | 0,6 | 1,93 | 210 |

5 | 8 | 18,1 | 2,28 | 700 |

6 | 9 | 4,3 | 2,04 | 310 |

7 | 10 | ∞ | 2,50 | 1000 |

Модели грунтовой толщи площадки строительства и их частотные характеристики

Как было сказано выше, вся совокупность скважин, описывающих инженерно-геологические свойства грунта на площадке строительства, была разделена на две группы в зависимости от того, выделяется в разрезе слой достаточно жестких грунтов ИГЭ 10 или нет.

Сначала рассмотрим модели первой группы с жестким слоем ИГЭ 10. Глубина кровли этого слоя колеблется в пределах от 2,5 м (скважина 103) до глубины 25,2 м (скважина 234). Инженерно-геологические данные были использованы для построения соответствующих моделей грунтовой толщи с ИГЭ 10, представленных в табл. 2.

Значения плотности и скорости поперечных волн каждого инженерно-геологического элемента брались из табл. 1. Параметры нижнего полупространства определялись свойствами ИГЭ 10.

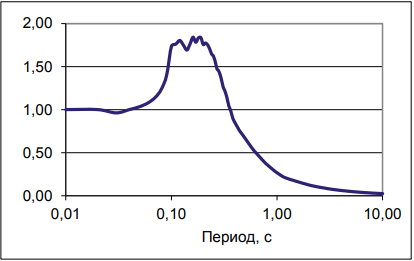

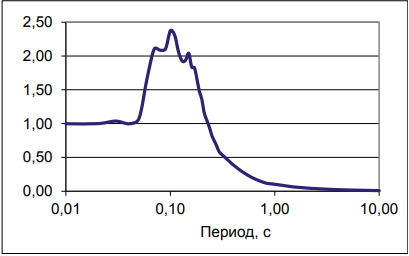

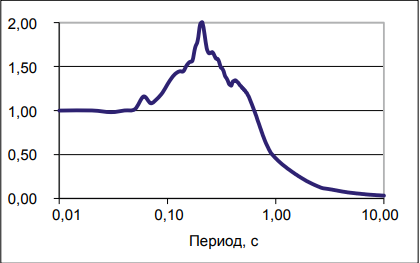

Частотные характеристики рассчитывались с применением программы NERA [7]. Входное воздействие осуществлялось коротким импульсом амплитудой 0,05g, что соответствует 6-балльному сотрясению. Выходной характеристикой программы NERA, имеющей значение для расчетов приращений сейсмической интенсивности, является максимум спектра реакции при 5 %-ном затухании, нормированного на значение при нулевом периоде, так называемом коэффициенте динамичности. Расчеты показали, что значение максимума коэффициента динамичности b изменяется в пределах от 1,9 (скважина 234) до 2,4 (скважины 201 и 212). Графики коэффициентов динамичности для моделей по скважинам 234 и 201 приведены на рис. 7 и 8. Максимум графика рис. 8 соответствует резонансу на толще грунтов между дневной поверхностью и кровлей слоя ИГЭ 8.

Теперь рассмотрим случай, когда в верхней части грунтового массива слой с повышенной сейсмической жесткостью не выделяется. Именно это имеет место для пяти скважин: 217, 223, 226, 228 и 237. В этом случае норматив [2] рекомендует расчетную мощность определять равной глубине расположения границы с сейсмической жесткостью не менее 2000 тм-2 с-1. Но как это сделать, не проводя бурения, в документе [2] не указано.

В книге [4] было экспериментально показано, что в случае постоянного значения сейсмической жесткости в массиве рыхлого грунта коэффициент динамичности практически не изменяется при увеличении мощности рыхлого массива. Но что будет в случае слоистости грунтового массива, на это упомянутый эксперимент не отвечает.

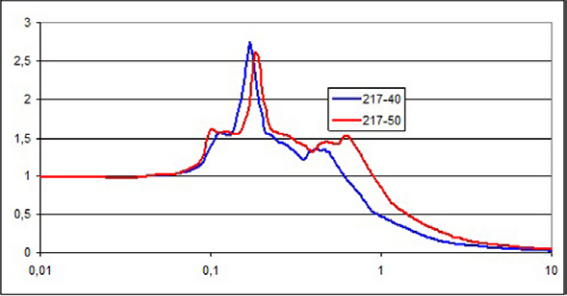

Проверим на модельном примере, как глубина кровли скального полупространства влияет на частотные характеристики массива, т. е. на величину коэффициента b и соответствующий период. На рис. 9 приведены два графика коэффициентов динамичности – для моделей с глубиной кровли скалистого фундамента 40 и 50 м. При этом средние сейсмические жесткости в верхнем рыхлом слое близки. Коэффициенты динамичности и периоды двух моделей различаются весьма мало, причем меньшей глубине соответствует большая величина и более короткий период.

Параметры моделей грунта по скважинам без слоя ИГЭ 10 приведены в табл. 3. Для нижнего полупространства на глубине 40 м от дневной поверхности приняты значения Vs = 800 м/с, а плотности ρ = 2,5 т/м 3.

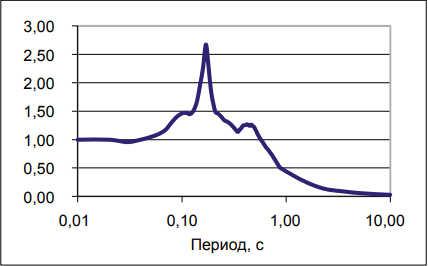

Полученные значения коэффициента b для моделей без ИГЭ 10 находятся в пределах 2–2,7 (скважина 217). Можно отметить, что значения коэффициента b для этой группы моделей в целом заметно выше соответствующих значений с более высоким положением кровли скального грунта. Лишь только для одной модели из пяти отмечено низкое значение b = 2. Графики коэффициентов динамичности для скважин 217 и 223 приведены на рис. 10 и 11.

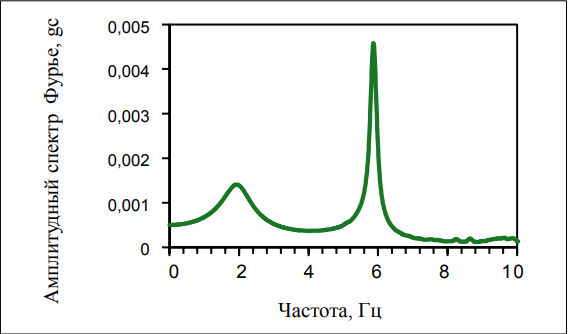

Острый локальный пик на спектре реакции по скважине 217 показывает, что в этом случае имеет место резонанс в верхней части грунтового массива. Точнее всего частоту резонанса можно определить по спектру Фурье, приведенному на рис. 12.

Частота резонанса грунтового массива скважины 217, определенная по максимуму спектра Фурье f = 5,87 Гц, суммарная мощность рыхлых слоев H = 11,6 м. Отсюда по формуле V = 4f × H, подставив значения H и f, можем получить значение скорости V = 270 м/c, что хорошо согласуется со значением средней скорости Vs для грунтового разреза скважины 217. Это, помимо прочего, подтверждает правильность выбора значений скорости Vs для каждого ИГЭ по данным инженерной геологии.

Таким образом, получены значения максимумов коэффициентов динамичности b всех моделей по скважинам на площадке строительства. Они находятся в пределах 1,9–2,7. Эти значения использовались в расчетах по определению приращения сейсмической интенсивности с учетом резонансных эффектов.

Рис. 7. Коэффициент динамичности, модель скважины 234

Fig. 7. Dynamic coefficient: well 234 model

Рис. 8. Коэффициент динамичности, модель скважины 201

Fig. 8. Dynamic coefficient: well 201 model

Рис. 9. Сравнение коэффициентов динамичности моделей 217–40 и 217–50

Fig. 9. Comparison of dynamic coefficients for 217–40 and 217–50 well models

Таблица 3

Параметры моделей без слоя ИГЭ 10

Table 3

Parameters of models without the EGE 10 layer

№ п/п | Наименование ИГЭ | Мощность, м | Плотность, т/м3 | Скорость, Vs, м/с |

Скважина 217 | ||||

1 | 2 | 5,4 | 1,91 | 310 |

2 | 3a | 1,1 | 2,00 | 265 |

3 | 4a | 3,0 | 1,93 | 210 |

4 | 6a | 2,1 | 2,02 | 295 |

5 | 8 | 7,2 | 2,28 | 700 |

6 | 9 | 3,7 | 2,04 | 310 |

7 | 12 | 17,5 | 2,55 | 285 |

8 |

| ∞ | 2,50 | 800 |

Скважина 223 | ||||

1 | 2 | 5,4 | 1,91 | 310 |

2 | 3a | 2,4 | 2,00 | 265 |

3 | 4a | 1,8 | 1,93 | 210 |

4 | 8 | 3,0 | 2,28 | 700 |

5 | 9 | 13,2 | 2,04 | 310 |

6 | 12 | 14,2 | 2,55 | 285 |

7 |

| ∞ | 2,50 | 800 |

Скважина 226 | ||||

1 | 2 | 4,3 | 1,91 | 310 |

2 | 3a | 2,9 | 2,00 | 265 |

3 | 8 | 16,8 | 2,28 | 700 |

4 | 9 | 9,5 | 2,04 | 310 |

5 | 12 | 6,5 | 2,55 | 285 |

6 |

| ∞ | 2,50 | 800 |

Скважина 228 | ||||

1 | 1H | 1,3 | 1,93 | 160 |

2 | 2 | 2,4 | 1,91 | 310 |

3 | 3a | 4,2 | 2,00 | 265 |

4 | 4a | 2,4 | 1,93 | 210 |

5 | 8 | 11,5 | 2,28 | 700 |

6 | 9 | 3,7 | 2,04 | 310 |

7 |

| ∞ | 2,55 | 285 |

Скважина 237 | ||||

1 | 2 | 3,7 | 1,91 | 310 |

2 | 3a | 0,8 | 2,00 | 265 |

3 | 4a | 0,9 | 1,93 | 210 |

4 | 8 | 2,0 | 2,28 | 700 |

5 | 9 | 2,8 | 2,04 | 310 |

6 | 8 | 4,1 | 2,28 | 700 |

7 | 9 | 25,7 | 2,04 | 310 |

8 |

| ∞ | 2,50 | 800 |

Рис. 10. Коэффициент динамичности, модель скважины 217

Fig. 10. Dynamic coefficient: well 217 model

Рис. 11. Коэффициент динамичности, модель скважины 223

Fig. 11. Dynamic coefficient: well 223 model

Рис. 12. Амплитудный спектр Фурье, скважина 217

Fig. 12. Fourier amplitude spectrum: well 217

Таблица 4

Расчеты суммарной интенсивности на площадке строительства

Table 4

Calculations of the total intensity at the construction site

Модель | R0, тм-2 с-1 | R1, тм-2 с-1 | b | ΔI | I0 | ΣI |

103 | 2500 | 500

| 2,0 | 0,7 | 5,2 | 5,9 |

201 | 2500 | 668

| 2,4 | 0,9 | 5,2 | 6,1 |

204 | 2500 | 807

| 2,0 | 0,6 | 5,2 | 5,8 |

205 | 2500 | 597

| 2,0 | 0,7 | 5,2 | 5,9 |

209 | 2500 | 578

| 1,9 | 0,6 | 5,2 | 5,8 |

212 | 2500 | 739

| 2,4 | 0,9 | 5,2 | 6,1 |

221 | 2500 | 605 | 1,9 | 0,6 | 5,2 | 5,8 |

230 | 2500 | 994

| 2,1 | 0,6 | 5,2 | 5,8 |

234 | 2500 | 1069

| 1,9 | 0,4 | 5,2 | 5,6 |

217 | 2000 | 720

| 2,73 | 1,0 | 5,2 | 6,2 |

223 | 2000 | 672

| 2,0 | 0,6 | 5,2 | 5,8 |

226 | 2000 | 709

| 2,25 | 0,7 | 5,2 | 5,9 |

228 | 2000 | 742

| 2,7 | 1,0 | 5,2 | 6,2 |

237 | 2000 | 688 | 2,3 | 0,8 | 5,2 | 6,0 |

Сейсмическая интенсивность на площадке строительства

Для определения приращения сейсмической интенсивности за счет грунтовых условий была использована методика расчетов по формуле метода прямой задачи СМР.

Приращение балла при этом описывается формулой:

ΔI = 3,3lgbR0/(R1+R0),

где R – сейсмическая жесткость расчетной мощности грунта;

индексы 0 и 1 относятся соответственно к референтному и исследуемому грунту;

b – максимум коэффициента динамичности.

Расчетная мощность грунта соответствует мощности до границы с R > 2000 тм-2 с-1 в случае ее наличия в верхней 30-метровой толще разреза. В противном случае такая граница гипотетически определялась на глубине 40 м. Средние значения плотности, скорости поперечных волн и сейсмической жесткости верхней рыхлой части массива грунта рассчитывались по формулам: ρсред = Σρihi / Σhi; Vсред = Σhi /(Σhi/ vi); Rсред = ρсред × Vсред.

Поскольку в качестве референтного грунта приняты грунты скального основания, значения исходной сейсмичности в соответствии с требованиями норматива [5] приняты на 1 балл ниже, чем приведенные выше, т. е. для сооружений повышенного уровня ответственности они оцениваются величиной 5,2 баллов. Приращения сейсмической интенсивности и суммарная сейсмическая интенсивность оценивались с точностью 0,1 балла.

Результаты расчетов приращений сейсмической интенсивности и суммарной сейсмической интенсивности на площадке строительства приведены в табл. 4.

Заключение

В результате проведенных исследований получены следующие основные результаты:

- Уточненная исходная сейсмичность района строительства сосредоточенного объекта повышенной ответственности в г. Хабаровске по карте ОСР-2015-В составляет 6,2 балла для «средних» грунтов 2-й категории. Интенсивность сейсмических воздействий, отнесенную к скальным грунтам 1-й категории, следует оценивать величиной 5,2 балла.

- С использованием связи характеристик инженерно-геологических и сейсмических свойств грунтов определены сейсмические параметры (плотность и скорость поперечных волн) каждого инженерно-геологического элемента.

- Анализ инженерно-геологической информации по участку изысканий показал сложное строение грунтовой толщи, наличие в ней частых выклиниваний, резких изменений мощности отдельных слоев и т. п. Эти факторы делают сомнительным применение стандартной методики расчетов с использованием программ, в основе которых лежит предположение о плоско-параллельности сейсмических границ.

- Модели грунтовой толщи на площадке строительства были составлены на основе инженерно-геологических данных по 14 скважинам, пробуренным на глубину до 39 м. Для 9 скважин бурением был вскрыт горизонт по величине сейсмической жесткости, отождествленный с кровлей скального жесткого полупространства. По другим 5 скважинам к разрезу была добавлена мощность нижнего слоя грунта так, чтобы общая мощность грунтовой толщи составила 40 м. Эта толща рыхлого грунта располагалась на кровле скального полупространства с сейсмической жесткостью 2000 тм-2с-1. Таким образом, расчеты параметров сейсмического волнового поля велись по 14 моделям в предположении плоско-параллельности разреза по каждой скважине. Основная методическая особенность данной работы состоит в том, что оценка сейсмической интенсивности в реальной ситуации с учетом явлений дифракции на неоднородностях подземного рельефа будет находиться в пределах рассмотренных модельных представлений.

- По полученным моделям грунта были рассчитаны спектральные характеристики, включая спектры Фурье, спектры реакции и коэффициенты динамичности.

- Определены приращения сейсмической интенсивности, обусловленные свойствами верхней части грунтового массива. Величины их заключаются в пределах 0,4–1,0 балла по отношению к исходной интенсивности на скальном основании, т. е. к интенсивности 5,2 балла. Эти значения учитывают все факторы, влияющие на интенсивность сейсмических колебаний, включая резонансные эффекты.

- Таким образом, суммарное (с учетом грунтовых условий) значение интенсивности от наиболее сильных землетрясений (отнесенных к периоду 1000 лет) на площадке строительства в г. Хабаровске с округлением до десятых долей балла не превышает 6,2 балла. Эта оценка является верхней границей возможной интенсивности на территории изысканий для периода повторения 1000 лет. Неучтенные неровности подземного рельефа могут только уменьшить эту оценку.

Надеемся, что описанная методика окажется востребованной при работах по сейсмическому микрорайонированию при изысканиях под строительство сосредоточенных объектов.

Список литературы

1. СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*. Москва: Стандартинформ; 2018.

2. СП 283.1325800.2016. Объекты строительные повышенной ответственности. Правила сейсмического микрорайонирования. Москва: Минстрой России; 2016.

3. <i>Алешин А.С., Погребченко В.В., Никитин С.Н.</i> Решение прямой задачи как новый метод сейсмического микрорайонирования. Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. 2021;(2):38–53. https://doi.org/10.37153/2618-9283-2021-2-38-53

4. <i>Алешин А.С.</i> Континуальная теория сейсмического микрорайонирования. Москва: Научный мир; 2017.

5. РСН 60-86. Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Нормы производства работ. Москва: Стройиздат; 1986.

6. <i>Горяинов Н.Н.,</i> ред. Применение сейсмоакустических методов в гидрогеологии и инженерной геологии. Москва: Недра; 1992.

7. <i>Bardet J.P., Tobita T., Nera F.</i> Computer Program for Nonlinear Earthquake Site Response Analyses of Layered Soil Deposits. University of Southern California; 2001.

Об авторах

А. С. АлешинРоссия

Александр Степанович Алешин*, д-р физ.-мат. наук, главный научный сотрудник лаборатории 701

Большая Грузинская ул., д. 10, стр. 1, г. Москва, 123242, Российская Федерация

e-mail: asa@ifz.ru

В. В. Погребченко

Россия

Владимир Викторович Погребченко, старший научный сотрудник лаборатории 701

Большая Грузинская ул., д. 10, стр. 1, г. Москва, 123242, Российская Федерация

С. Н. Никитин

Россия

Сергей Николаевич Никитин, научный сотрудник лаборатории 701

Большая Грузинская ул., д. 10, стр. 1, г. Москва, 123242, Российская Федерация

Рецензия

Для цитирования:

Алешин А.С., Погребченко В.В., Никитин С.Н. Об учете неровностей подземного рельефа при сейсмическом микрорайонировании сосредоточенного объекта. Вестник НИЦ «Строительство». 2025;44(1):113-130. https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-1(44)-113-130. EDN: RLARJU

For citation:

Aleshin A.S., Pogrebchenko V.V., Nikitin S.N. Subsurface contour unevenness in seismic microzoning of a point facility. Bulletin of Science and Research Center of Construction. 2025;44(1):113-130. (In Russ.) https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-1(44)-113-130. EDN: RLARJU