Перейти к:

Механизм разрушения слоистых материалов исторических конструкций объектов культурного наследия

https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-2(45)-122-134

EDN: CORCOI

Аннотация

Введение. В отличие от однородных материалов разрушение слоистых систем кладочного типа начинается не с поверхности, а одновременно во всем объеме. Причиной этого является возникновение на стыке слоев особого пограничного пространства, свойства которого могут существенно отличаться от свойств обоих контактирующих материалов. Несмотря на значительное количество работ, посвященных особенностям и закономерностям формирования этого пространства, нет ни одной, которая рассматривала бы особенности пограничного пространства в качестве ключевого фактора развития деструктивного процесса кладочной системы в целом.

Цель. Разработка подхода к механизму разрушения слоистых пористых систем кладочного типа объектов культурного наследия, долговременно находящихся под влиянием эксплуатационных факторов.

Материалы и методы. Представленная модель базируется на основе анализа проявлений основных физических механизмов разрушения в условиях межслойного пограничного пространства кладочной системы.

Результаты. Участки резкого перепада пор приводят к блокированию транспорта жидкой среды и ее испарению. Сопутствующая этому процессу аккумуляция в зоне испарения содержащихся в жидкой среде примесей уменьшает размер пор и со временем способствует запуску усадочно-деформативного (сорбционного) и кристаллизационного механизмов разрушения.

Выводы. Процессы деструкции в слоистых системах кладочного типа определяются изначальным существованием и дальнейшим развитием внутренних зон испарения. Эти микрозоны связаны с пограничными участками на стыке слоев, которые во множестве распределены внутри конструкции. В связи с этим процессы деструкции могут одновременно развиваться во всем объеме конструкции, ограничиваясь лишь участками, недостижимыми для прямого увлажнения. Из сказанного становится очевидным, что в условиях слоистых систем кладочного типа процесс деструкции носит саморазвивающийся характер, решающим фактором в котором служит доступ жидкой среды.

Ключевые слова

Для цитирования:

Шейкин Е.В., Степанова В.Ф. Механизм разрушения слоистых материалов исторических конструкций объектов культурного наследия. Вестник НИЦ «Строительство». 2025;45(2):122-134. https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-2(45)-122-134. EDN: CORCOI

For citation:

Sheikin E.V., Stepanova V.F. Fracture mechanisms of layered materials in structures of cultural heritage objects. Bulletin of Science and Research Center of Construction. 2025;45(2):122-134. (In Russ.) https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-2(45)-122-134. EDN: CORCOI

Введение

Процессы деструкции кладочных систем существенно отличаются от процессов деструкции однородных материалов. В отличие от однородных материалов разрушение слоистых систем кладочного типа начинается не с поверхности, а одновременно во всем объеме [1]. Причиной этого является возникновение на стыке слоев особого пограничного пространства, свойства которого могут существенно отличаться от свойств обоих контактирующих материалов. Несмотря на значительное количество работ, посвященных особенностям и закономерностям формирования этой «серой зоны», по выражению одного из исследователей [2], нет ни одной, насколько нам известно, которая рассматривала бы особенности пограничного пространства в качестве ключевого фактора развития деструктивного процесса кладочной системы в целом.

Пограничное пространство на стыке слоев

Кладка как строительная конструкция представляет собой набор блоков, скрепленных раствором. Блоки могут быть как естественного (камни), так и искусственного (кирпич) происхождения. Но и те и другие не могут полностью совпадать по своим свойствам с раствором.

Пористость у кирпича и известкового раствора, традиционного для исторических конструкций, существенно не различается, составляя в среднем 25–35 %, а вот размер пор может различаться достаточно значительно. Хорошо обожженный кирпич ручного изготовления имеет один ярко выраженный пик пор в районе 1–3 мкм; известковый раствор может иметь несколько пиков пор в диапазоне от 0,1 до 100 мкм. Совмещение материалов с разными свойствами приводит к возникновению комплексной системы с труднопрогнозируемыми свойствами. Характерным примером может служить исследование R. Burkinshaw, который проводил опыты по высоте подсоса влаги кирпичной кладкой на традиционном известковом растворе [3]. Автор описывает, что ему пришлось несколько раз переделывать раствор, прежде чем удалось получить компоновку, при которой наблюдалось капиллярное поднятие воды. В первых вариантах вода просто не шла вследствие несовпадения по характеристикам пор раствора и кирпича и, соответственно, возникновения эффекта капиллярного барьера [4].

Ситуация осложняется еще и тем, что раствор укладывается в жидком виде и высыхает уже внутри конструкции. Свежий раствор фактически представляет собой жидкость и ведет себя как жидкость [5–7]. При соприкосновении с кирпичом, даже предварительно выдержанным в воде, влага из раствора начинает активно мигрировать в поры кирпича. Крупные частицы заполнителя оказываются достаточно тяжелыми для транспортировки и остаются на месте. Более же легкие частицы связующего легко проникают вместе с водой в поверхностный слой кирпича, создавая пограничную прослойку, состоящую фактически из одного связующего [2][8–13]. Таким образом, можно принять, что на границе с кирпичом будут только поры, характерные для известковой пасты, т. е. в диапазоне 0,1–2 мкм.

Необходимо отметить и тот факт, что сопряжение разных материалов, даже с идентичными свойствами, не может дать идеальную границу с точки зрения гидравлических свойств. Тем более идеального контакта невозможно достичь в случае материалов с разными свойствами. Поэтому часть пограничной поверхности на стыке материалов, как правило, связана с образованием пустот [14–22]. Исходя из сказанного можно предполагать три разных компоновки пор при стыковке кирпича с раствором:

– Примерное совпадение пор по размеру, не препятствующее перемещению жидкой среды.

– Резкий перепад пор по размеру или наличие пустотности, препятствующие перемещению жидкой среды.

– Поры одного из элементов попадают не на поры, а на минеральную поверхность другого элемента, способствуя формированию тупиковых пор.

Первая компоновка обеспечивает сквозную миграцию жидкости, поэтому именно эти участки отвечают за высоту подсоса конструкции в целом. Третья компоновка полностью блокирует воду. Обе компоновки не играют ведущей роли в развитии механизмов разрушения.

При второй компоновке, т. е. при резком перепаде размера пор или наличии пустотности перемещение жидкой среды блокируется, участок становится потенциальной зоной испарения. Если более мелкие поры принадлежат раствору, то зона испарения формируется в процессе капиллярного подсоса, поскольку поступление влаги в кладку всегда происходит через раствор как непрерывную фазу. Если более мелкие поры принадлежат кирпичу, то зона испарения формируется в процессе высыхания предварительно насыщенных участков.

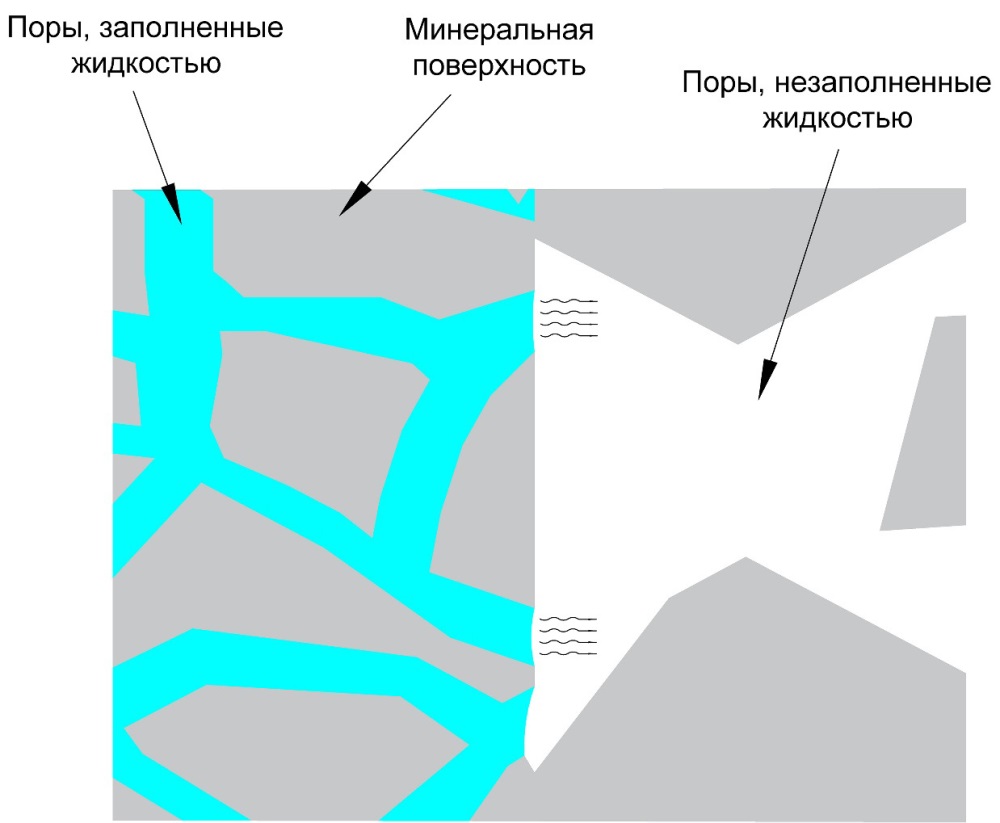

Реализация механизмов разрушения в условиях доступа жидкой влаги

Рассмотрим более подробно возможные варианты реализации механизмов разрушения в подобных ситуациях исходя из предположения о доступе для модельных участков влаги из грунта. Проанализируем ситуацию, когда более мелкие поры относятся к раствору. Поскольку раствор является непрерывной фазой, то изначально вода, по всей вероятности, будет поступать со стороны раствора, тогда как более крупные поры кирпича будут оставаться пустыми (рис. 1). Их заполнение возможно, но обходными путями, со стороны сети более мелких пор кирпича.

Рис. 1. Перепад пор на стыке материалов. Возникновение капиллярного барьера

Fig. 1. Pore difference at the junction of materials. Formation of a capillary barrier

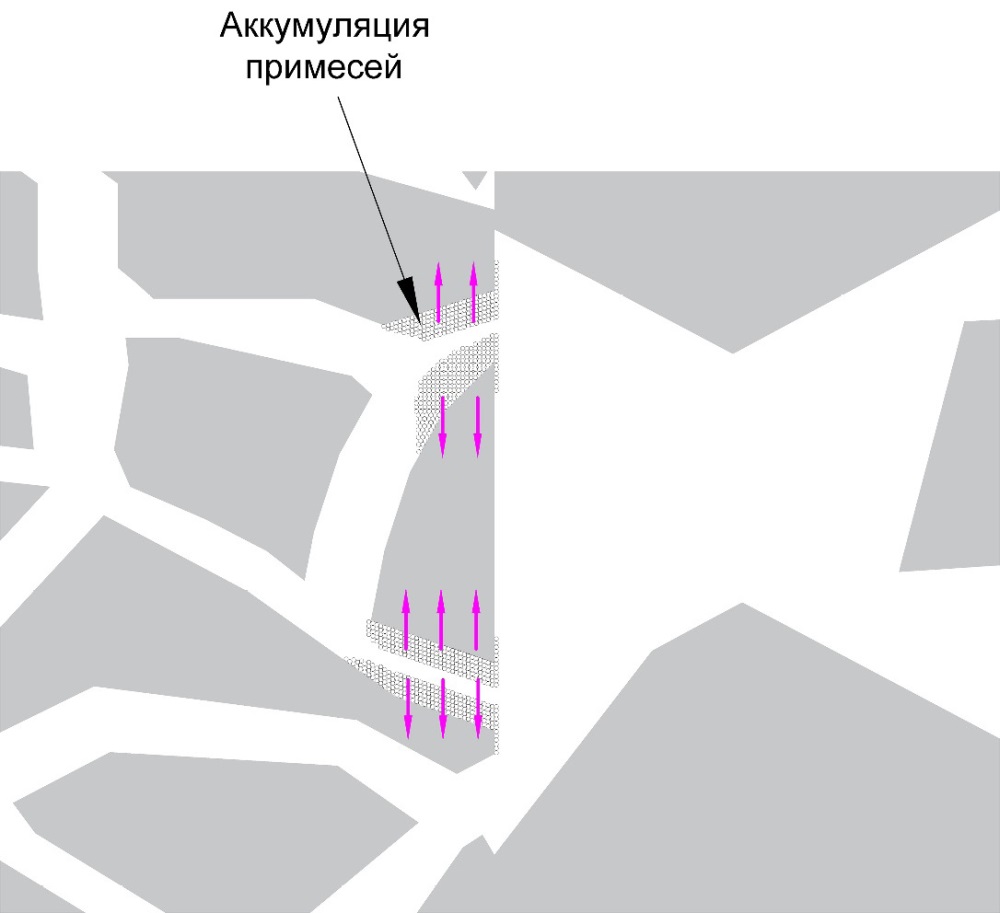

Вода в грунте и, соответственно, в порах строительных материалов никогда не бывает в чистом виде. Она всегда несет в себе частицы почвы, соли и микрообломки материалов. При блокировании жидкости на границе (вторая компоновка) она начинает постепенно испаряться, тогда как содержащиеся в ней примеси осаждаются, постепенно заполняя поры и уменьшая их размер. Соответственно, даже если вначале поры были микронного размера, то постепенно их размер уменьшится до нанометрического диапазона (рис. 2), после чего уязвимость модельного участка резко возрастет вследствие возникновения благоприятных условий для включения усадочно-деформативного и кристаллизационного механизмов разрушения. Усадочно-деформативный (сорбционный) механизм подразумевает возрастание коэффициента влажностного расширения и, соответственно, объемных деформаций в порах менее 0,1 мкм [23][24]. Кристаллизационный механизм действует в бутылочных порах, размеры горл которых также составляют менее 0,1 мкм [25].

Рис. 2. Уменьшение размеров пор в результате осаждения примесей. Стрелками условно показаны области возникновения напряжений в материале

Fig. 2. Reduction of a pore size due to precipitation of impurities. The arrows conventionally indicate stress areas in the material

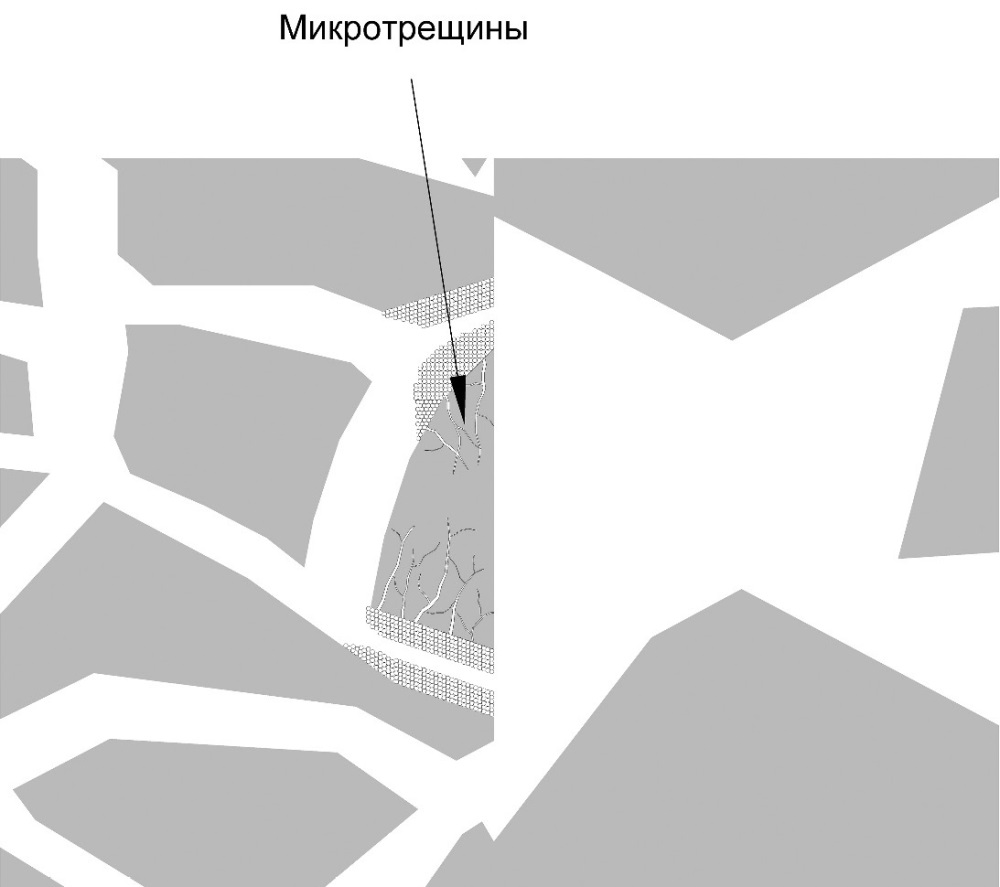

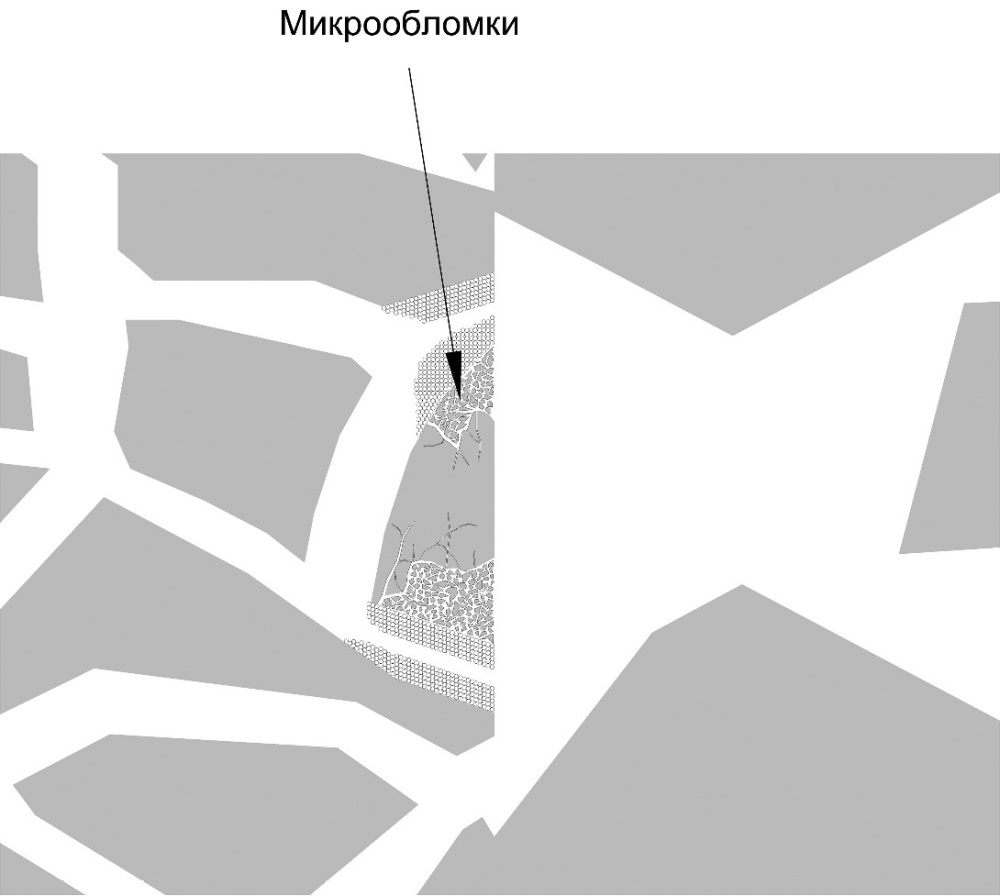

Возрастание коэффициента влажностного расширения уменьшившихся пор способствует накоплению усталостных напряжений при циклических колебаниях относительной влажности. В конечном счете это неизбежно приведет к зарождению и развитию в области напряжений сети микротрещин (рис. 3). Вновь образованные участки с микротрещинами также будут уязвимыми, поскольку будут подвержены тому же усадочно-деформативному механизму разрушения. Дальнейшее развитие усталостных напряжений будет способствовать зарождению новых и частичному объединению уже имеющихся сетей микротрещин. Последнее приведет к разрушению материала с образованием микрообломков (рис. 4), способных переноситься вместе с жидкостью к новым зонам испарения. После подобного перераспределения модельный участок вновь изменит свой облик, поскольку произойдет расширение порового пространства за счет разрушенного участка (рис. 5).

Рис. 3. Зарождение сети микротрещин в процессе развития усадочно-деформативного механизма

Fig. 3. Emergence of a microcrack network in the process of shrinkage-deformation development

Рис. 4. Разрушение части стенки пор с образованием микрообломков

Fig. 4. Partial fracture of the pore wall with the formation of microfragments

Рис. 5. Увеличение пористого пространства в результате разрушения поверхностного слоя стенок пор и вымывания микрообломков

Fig. 5. Increase in porous space due to surface fracture of the pore wall layer and microfragment washing

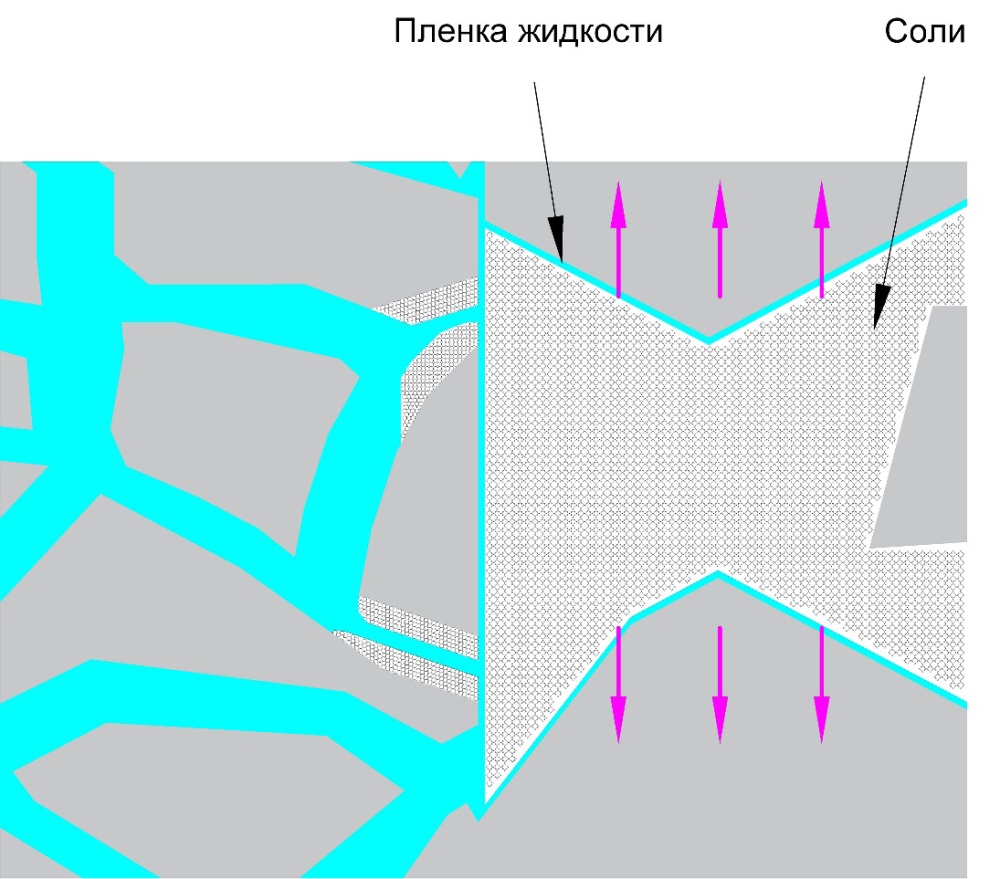

В случае аккумуляции в зоне испарения не только минеральных частиц, но и солей, параллельно с усадочно-деформативным механизмом могут возникнуть условия для включения кристаллизационного механизма разрушения. Следует отметить, что если в первом варианте, т. е. при реализации усадочно-деформативного механизма, основные напряжения приходились на стенки микропоры, поскольку величина расклинивающего давления обратно пропорциональна размеру поры [26], то во втором варианте, т. е. при реализации кристаллизационного механизма, основные напряжения будут возникать уже в широкой части поры, поскольку рост большого кристалла будет осуществляться за счет растворения мелких кристаллов [27]. В процессе кристаллизации соли легко заполнят объем более крупной поры, сохраняя, однако, пленку жидкости, служащую путем поступления материала для роста кристалла (рис. 6). В этом случае область напряжений распространится на стенки широкой части поры, где повторятся все представленные выше этапы зарождения, развития и объединения сетей микротрещин.

Рис. 6. Солевое разрушение в крупной части поры. Стрелками условно показаны области возникновения напряжений в материале

Fig. 6. Salt fracture in a large part of the pore. The arrows conventionally indicate stress areas in the material

Описанные процессы со временем могут существенно изменить геометрию порового пространства. Структура приповерхностных слоев в зонах испарения станет более плотной и с более мелкими порами за счет аккумуляции примесей. И наоборот, поры на тех участках, где произошли разрушения минеральной поверхности, станут более широкими за счет вымывания микрообломков. Эти поры могут впоследствии развиться в макротрещины и пустоты.

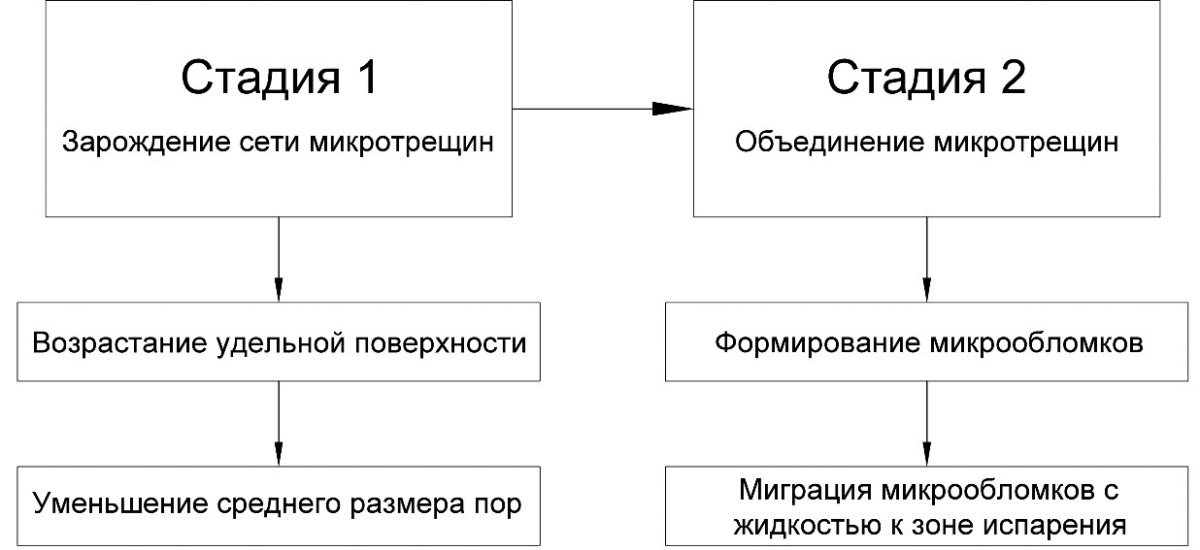

Из сказанного очевидно, что изменение геометрии пор в процессе деструкции на каждом конкретном участке проходит по меньшей мере две стадии (рис. 7).

Рис. 7. Трансформация порового пространства в процессе развития механизмов разрушения

Fig. 7. Transformation of the pore space during fracture development

Первая стадия характеризуется возрастанием удельной поверхности и уменьшением среднего размера пор. На второй стадии происходит развитие внутренней неоднородности порового пространства материала. Структура участков, где проявлялись напряжения, становится менее плотной с порами увеличенного размера, как результат вымывания части материала в виде микрообломков. На этих участках в дальнейшем, по всей вероятности, будет наблюдаться снижение прочностных характеристик. И наоборот, приповерхностный слой материала в районе близлежащей зоны испарения становится более плотным с развитой микропористостью в результате осаждения в процессе испарения жидкости примесей, включая мигрирующие микрообломки. При сужении пор до нанометрической области на этих участках также запускаются описанные выше механизмы разрушения и все последующие этапы деструкции.

Выводы

Представленная модель деструкции слоистых систем кладочного типа связана с изначальным существованием и дальнейшим развитием в них внутренних зон испарения. Эти микрозоны определяются пограничными участками на стыке слоев, которые во множестве распределены внутри конструкции. В связи с этим процессы деструкции могут одновременно развиваться во всем объеме конструкции, ограничиваясь лишь участками, недостижимыми для прямого увлажнения. Из сказанного становится очевидным, что в условиях слоистых систем кладочного типа процесс деструкции носит саморазвивающийся характер, решающим фактором, для активизации которого служит доступ жидкой среды.

С этой точки зрения любой участок конструкции из слоистых материалов, долговременно существующий в условиях постоянного или периодического увлажнения, будет неизбежно (в той или иной степени) зонирован по физическим свойствам материалов. Это зонирование определяется расположением макротрещин и пустот, представляющих собой внутренние зоны испарения. Приповерхностные слои этих внутренних зон испарения будут уплотнены различными примесями, включающими частицы почвы, микрообломки и соли. Состояние же материалов за зонами уплотнения может существенно различаться, именно это будет характеризовать состояние анализируемого участка в целом. Материалы могут быть:

– в нетронутом состоянии (физические свойства материалов приближаются к изначальным). В этом случае процессы деструкции либо не происходят, либо происходят в замедленном режиме. Доступ влаги от источников увлажнения минимален;

– пронизанными сетью микротрещин (средний размер пор уменьшается, удельная поверхность возрастает по сравнению со свойствами новых материалов, первый этап деструкции). В этом случае процессы деструкции активно развиваются, однако материалы сохраняют свои прочностные характеристики близкими к изначальным;

– пронизанными макротрещинами (потенциальный разлом, второй этап деструкции). В этом случае развитие процессов деструкции привело к возрастанию пустотности, следствием чего может явиться снижение прочностных характеристик материалов.

Список литературы

1. <i>Шейкин Е.В.</i> Характер разрушения слоистых пористых материалов в конструкциях объектов культурного наследия. Бетон и железобетон. 2025;627(2):54–62. https://doi.org/10.37538/0005-9889-2025-2(627)-54-62.

2. <i>Brocken H.J.P.</i> Moisture transport in brick masonry: the grey area between bricks [Ph.D. Thesis]. Eindhoven University of Technology, The Netherlands; 1998. Available at: https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/1327854/9803487.pdf.

3. <i>Burkinshaw R.</i> The rising damp tests of Camberwell Pier: Potential height of moisture rise in brickwork and the effectiveness of a modern chemical injection cream damp coursing application. Journal of Building Appraisal. 2010;6(1):5–19. https://doi.org/10.1057/jba.2010.13.

4. <i>Mancarella D., Simeone V.</i> Capillary barrier effects in unsaturated layered soils, with special reference to the pyroclastic veneer of the Pizzo d’Alvano, Campania, Italy. Bulletin of Engineering Geology and the Environment. 2012;71(4):791–801. https://doi.org/10.1007/s10064-012-0419-6.

5. <i>Fourmentin M., Faure P., Rodts S., Peter U., Lesueur D., Daviller D., Coussot P.</i> NMR observation of water transfer between a cement paste and a porous medium. Cement and Concrete Research. 2017;95:56–64. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2017.02.027.

6. <i>Groot C., Larbi J.</i> The influence of water flow (reversal) on bond strength development in young masonry. Heron. 1999;44(2):63–78.

7. <i>Hendrickx R., Van Balen K., Van Gemert D., Roels S.</i> Measuring and modelling water transport from mortar to brick. In: Schueremans L. (ed.). Building materials and building technology to peserve the built heritage, 1st WTA-International PhD symposium, October 8-9, 2009, Leuven, Belgium, WTA-Schriftenreihe; 2009, pp. 175–194.

8. <i>Botas S., Veiga R., Velosa A.L.</i> Adherence Evaluation in Tile-Mortar Interface. Materials Science Forum. 2012;730–732:403–408. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.730-732.403.

9. <i>Hendrickx R., Roels S., Van Balen K.</i> Water transport between mortar and brick: The influence of material parameters. RILEM Bookseries. 2013;7:329–341. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4635-0_26.

10. <i>Janssen H., Derluyn H., Carmeliet J.</i> Moisture transfer through mortar joints: A sharp-front analysis. Cement and Concrete Research. 2012;42(8):1105–1112. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2012.05.004.

11. <i>Janssen H., Derluyn H., Carmeliet J.</i> Moisture transfer through mortar joints: interface resistances or hygric property changes? In: Proceedings of 12th Symposium for Building Physics; 2007. Available at: https://lirias.kuleuven.be/retrieve/30696.

12. <i>Moropoulou A., Bakolas A., Bisbikou K.</i> Physico-chemical adhesion and cohesion bonds in joint mortars imparting durability to the historic structures. Construction and Building Materials. 2000;14(1):35–46. https://doi.org/10.1016/s0950-0618(99)00045-8.

13. <i>Rodriguez-Navarro C., Cazalla O., Elert K., Sebastian E.</i> Liesegang pattern development in carbonating traditional lime mortars. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 2002;458(2025):2261–2273. https://doi.org/10.1098/rspa.2002.0975.

14. <i>Brocken H.J.P., Spiekman M.E., Pel L., Kopinga K., Larbi J.A.</i> Water extraction out of mortar during brick laying: A NMR study. Materials and Structures. 1998;31(1):49–57. https://doi.org/10.1007/bf02486414.

15. <i>Carasek H., Japiassú P., Cascudo O., Velosa A.</i> Bond between 19th Century lime mortars and glazed ceramic tiles. Construction and Building Materials. 2014;59:85–98. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.02.043.

16. <i>Chase G.W.</i> Characterization of the interface between brick and mortar [PhD Theses]. Iowa State University; 1983. https://doi.org/10.31274/rtd-180813-7996.

17. <i>Davison J.I.</i> Loss of Moisture from Fresh Mortars to Bricks. Materials, Research and Standards, ASTM. 1961;1(5):385–389.

18. <i>De Freitas V.P., Abrantes V., Crausse P.</i> Moisture migration in building walls—Analysis of the interface phenomena. Building and Environment. 1996;31(2):99–108. https://doi.org/10.1016/0360-1323(95)00027-5.

19. <i>Derluyn H., Moonen P., Carmeliet J.</i> Moisture transfer across the interface between brick and mortar joint. Proceedings of the Nordic Symposium on Building Physics. 2008;2:865–872.

20. <i>Sugo H.O., Page A.W., Lawrence S.</i> А study of bond strength and mortar microstructure developed using masonry cement. Proceedings of 12th International Brick and Block Masonry Conference, Madrid, Spain; 2000, pp. 1753–1763.

21. <i>Zanelato E.B., Alexandre J., de Azevedo A.R.G., Marvila M.</i> Evaluation of roughcast on the adhesion mechanisms of mortars on ceramic substrates. Materials and Structures. 2019;52(3). https://doi.org/10.1617/s11527-019-1353-x.

22. <i>Zhou Z., Walker P., D’Ayala D.</i> Strength characteristics of hydraulic lime mortared brickwork. Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Construction Materials. 2008;161(4):139–146. https://doi.org/10.1680/coma.2008.161.4.139.

23. <i>Gor G.Y., Huber P., Bernstein N.</i> Adsorption-induced deformation of nanoporous materials – A review. Applied Physics Reviews. 2017;4(1). https://doi.org/10.1063/1.4975001.

24. <i>Stück H., Siegesmund S., Rüdrich J.</i> Weathering behaviour and construction suitability of dimension stones from the Drei Gleichen area (Thuringia, Germany). Environmental Earth Sciences. 2011;63(7–8):1763–1786. https://doi.org/10.1007/s12665-011-1043-7.

25. <i>Steiger M.</i> Crystal growth in porous materials—II: Influence of crystal size on the crystallization pressure. Journal of Crystal Growth. 2005;282(3–4):470–481. https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2005.05.008.

26. <i>Дерягин Б.В., Чураев Н.В, Муллер В.М.</i> Поверхностные силы. Москва: Наука; 1985.

27. <i>Scherer G.W.</i> Factors affecting crystallization pressure. In: International RILEM Workshop on Internal Sulfate Attack and Delayed Ettringite Formation. RILEM Publications SARL; 2004, pp. 139–154. https://doi.org/10.1617/2912143802.009.

Об авторах

Е. В. ШейкинРоссия

Евгений Валерьевич Шейкин*, начальник сектора диагностики влажностного и структурного состояния конструкций, Центральные научно-реставрационные проектные мастерские; соискатель, АО «НИЦ «Строительство», Москва

Школьная ул., д. 24, г. Москва, 109544, Российская Федерация; 2-я Институтская ул., д. 6, к. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация

e-mail: evg.sheykin@gmail.com

В. Ф. Степанова

Россия

Валентина Федоровна Степанова, научный руководитель лаборатории коррозии и долговечности бетонных и железобетонных конструкций, НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство», Москва

2-я Институтская ул., д. 6, к. 5, г. Москва, 109428, Российская Федерация

e-mail: vfstepanova@mail.ru

Рецензия

Для цитирования:

Шейкин Е.В., Степанова В.Ф. Механизм разрушения слоистых материалов исторических конструкций объектов культурного наследия. Вестник НИЦ «Строительство». 2025;45(2):122-134. https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-2(45)-122-134. EDN: CORCOI

For citation:

Sheikin E.V., Stepanova V.F. Fracture mechanisms of layered materials in structures of cultural heritage objects. Bulletin of Science and Research Center of Construction. 2025;45(2):122-134. (In Russ.) https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-2(45)-122-134. EDN: CORCOI