Перейти к:

Управление тепловыми процессами в криолитозоне на основе применения термостабилизаторов

https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-3(46)-121-143

EDN: QXJCHP

Аннотация

Введение. Современное изменение климата приводит к изменению температуры многолетнемерзлых грунтов, что оказывает значительное влияние на состояние оснований зданий и сооружений как гражданского, так и промышленного назначения. Это может привести к их деформации и разрушению. Деградация вечной мерзлоты, в настоящее время и в пределах 15–20‑летней перспективы, требует усовершенствования технологий управления тепловым режимом и дополнительного охлаждения грунтов оснований, используемых по I принципу строительства на вечномерзлых грунтах.

Цель. Рассмотреть различные механизмы термостабилизации мерзлых грунтов криолитозоны, принципы их действия и примеры применения в различных климатических условиях.

Результаты. Рассмотрены принципы действия отечественных и зарубежных термостабилизаторов, основные недостатки и преимущества современных технологий охлаждающих устройств. Дана оценка спроса и предложения термостабилизаторов на российском рынке. Обоснована необходимость единого подхода их использования в криолитозоне.

Выводы. Для геотехнических расчетов необходимы однозначные сценарии для конкретных небольших климатических районов. Кроме того, нет справочных данных о температуре грунтов, которые нужны для проектирования и контроля состояния зданий и сооружений. Термосифонные фундаменты, успешно проработавшие более 40 лет, в ближайшее время станут бесперспективными ввиду потепления климата. Существует необходимость в разработке и принятии строительных правил по возведению термосифонного фундамента, которые касаются его проектирования, строительства и эксплуатации.

Ключевые слова

Для цитирования:

Алексеев А.Г., Брушков А.В., Бадина С.В., Булдович С.Н., Дроздов Д.С., Дубровин В.А., Железняк М.Н., Ли О.В., Садуртдинов М.Р., Сергеев Д.О., Осокин А.Б., Окунев С.Н., Остарков Н.А., Федоров Р.Ю., Хрусталев Л.Н., Панкратов А.А., Колобова Е.А. Управление тепловыми процессами в криолитозоне на основе применения термостабилизаторов. Вестник НИЦ «Строительство». 2025;46(3):121-143. https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-3(46)-121-143. EDN: QXJCHP

For citation:

Alekseev A.G., Brouchkov A.V., Badina S.V., Buldovich S.N., Drozdov D.S., Dubrovin V.A., Zheleznyak M.N., Lee O.V., Sadurtdinov M.R., Sergeev D.O., Osokin A.B., Okunev S.N., Ostarkov N.A., Fedorov R.Yu., Khrustalev L.N., Pankratov A.A., Kolobova E.A. Thermal management in the cryolite zone using thermal stabilizers. Bulletin of Science and Research Center of Construction. 2025;46(3):121-143. (In Russ.) https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-3(46)-121-143. EDN: QXJCHP

Введение

Современное потепление климата, особенно в высоких широтах, вызывает интерес не только ученых и специалистов в области климатологии, геокриологии, строительной индустрии, недропользования и других науках, но и на производстве, а также у органов власти из-за ряда хозяйственных и социальных последствий. В Арктике изменения климата проявляются как повышением температуры воздуха, так и увеличением количества атмосферных осадков, особенно в зимний период. Возрастание мощности снежного покрова обусловливает дополнительное отепляющее влияние на вечную мерзлоту.

На Европейском Севере в тундре в результате климатических изменений за период 1984–2019 гг. среднегодовая температура многолетнемерзлых пород (ММП) на глубине 10 м повысилась на 1,0–1,5 °C и составляет в настоящее время от минус 0,5 до минус 1 °C. Южная граница распространения мерзлоты за период потепления сместилась к северу на 30–40 км в Печорской низменности и до 80 км – на равнинах Приуралья. В северной тайге Западной Сибири и лесотундре на широте 65°–66° в условиях островного и прерывистого распространения ММП среднегодовая температура грунтов повысилась в среднем на 1–2 ℃ и во многих точках наблюдений стала близка к 0 °C. В зоне типичной тундры Западной Сибири (68°–71° с. ш.), по данным более чем 40-летних наблюдений, на Ямале повышение температуры ММП на глубине 10 м происходило в среднем со скоростью 0,05 ℃/год. В последние 20 лет темпы повышения среднегодовой температуры ММП возросли и изменялись в различных природно-территориальных комплексах от 0,07 до 0,11 ℃/год. В естественных условиях среднегодовая температура ММП изменяется от минус 3,5 до минус 6,0 ℃. На застроенных территориях эта температура в среднем на 1,0–1,5 ℃ выше. В Арктической зоне Восточной Сибири и на Чукотке наблюдается различный рост среднегодовой температуры грунтов. Тренд наибольшего повышения температуры мерзлых толщ за период наблюдений с 1985 года отмечен в западной части Восточной Сибири – 0,44 °C/10 лет. В центральном секторе этого региона он составил 0,31 °C/10 лет. Наименьший тренд повышения температуры ММП зафиксирован в Чукотском секторе Арктической зоны – 0,20 °C/10 лет [1].

Изменения температуры грунтов оказывают значительное влияние на состояние оснований зданий и инженерных сооружений гражданского и промышленного назначений. Изменения температуры ММП выше предельно допустимых значений вызывают осадки сооружений при оттаивании грунтов оснований, а также деформации малонагруженных фундаментов под действием сил морозного пучения. ММП деградируют как при природных изменениях граничных условий тепло- и влагообмена, так и при эксплуатации зданий и инженерных сооружений с тепловыделением. При этом, в отличие от затухающего характера деформаций немерзлых оснований, деформации сооружений на мерзлых грунтах могут возрастать во времени. Отмеченные тенденции климатических изменений, вероятно, будут сохраняться на протяжении значительной части XXI века, что подтверждают модели глобального климата (Пятый оценочный доклад МГЭИК). Деградация вечной мерзлоты, в настоящее время и в пределах 15–20-летней перспективы, требует совершенствования технологий управления тепловым режимом и дополнительного охлаждения грунтов оснований, используемых по I принципу строительства на вечномерзлых грунтах.

Принцип действия термостабилизаторов, отечественные и зарубежные примеры их применения

Термосифон, или термостабилизатор грунта (ТСГ), – сезонно-охлаждающая установка (СОУ) в виде трубы, действующая по принципу естественной циркуляции теплоносителя (сначала использовался керосин, позднее – углекислота или аммиак) за счет сезонных изменений температуры на поверхности. Используется металлическая герметично запаянная, заправленная хладагентом трубка диаметром от 36 до 57 мм, длиной от 6 до 10 м и более, состоящая из конденсатора с оребрением (надземной части длиной в пределах 1,0–2,5 м) и испарителя (подземной части длиной от 5 до 9 м и более). ТСГ обеспечивают эффективное понижение температуры грунтов до нескольких градусов, в зависимости от климатических условий (в морском климате меньше), но на небольшом расстоянии, в радиусе до 1,5–2,0 м, и требуют значительного времени (до нескольких лет) для того, чтобы это понижение температуры основания произошло. При их применении следует учесть возможное развитие деформаций пучения, которые могут развиваться и в мерзлых грунтах при их охлаждении.

Способ обеспечения устойчивости сооружений путем промораживания грунтов основания в процессе строительства и эксплуатации, являющийся вариантом применения I принципа, разработан Л.Н. Хрусталевым и Ю.А. Александровым для условий Воркуты, то есть области распространения ММП несливающегося типа, при котором кровля мерзлых грунтов разобщена со слоем сезонного промерзания [2].

После возведения фундаментов симметрично относительно фундамента устанавливают охлаждающие установки и монтируют вентилируемое подполье и надфундаментные конструкции. Со временем происходит полное промерзание грунтов основания с сохранением устойчивости фундамента, поскольку образующиеся вокруг охлаждающих установок ледогрунтовые цилиндры защемляют фундамент и не дают ему перемещаться под действием сил пучения. Нарушение симметрии при установке охлаждения может привести к обратному эффекту – пространственному перемещению фундамента и деформации здания. Сваи – наиболее широко используемые фундаменты для зданий и некоторых линейных сооружений (железных дорог и трубопроводов) в районах вечной мерзлоты [3][4]. Сейчас все большее распространение получают термосваи – сваи, сконструированные таким образом, что они одновременно служат термосифонами. Простота конструкции и пассивное управление делают термосифон более популярным в мире, чем любые другие теплообменные устройства. За прошедшие годы было проведено множество экспериментов по изучению работоспособности ТСГ с использованием различных хладагентов, в том числе наножидкостей. Применение наножидкостей оказалось эффективным из-за улучшения характеристик термосифона за счет его теплофизических свойств и явления кипения [5]. Производство термосифонов развивалось независимо в 1950-х годах на Аляске и в России.

Сегодня существует несколько типов ТСГ: 1) термозонд – вертикальная термосифонная трубка, которая сохраняет грунт вокруг трубки мерзлым; 2) термосвая (термобатарея) – свая со встроенным термосифоном, предназначенная для выдерживания нагрузки, например опоры трубопровода; 3) глубинный термосифон – длинная (до 100 метров) термосифонная трубка увеличенного диаметра, этот тип термосифонов применяется при замораживании грунта на большой глубине, например для поддержания мерзлых условий в плотинах с мерзлым ядром; 4) наклонно-термосифонный фундамент, предназначенный для установки труб испарителя с уклоном 5 %, в этом случае можно прокладывать наклонные трубы испарителя прямо под зданиями; 5) термосифонный фундамент в виде петли (LTF), он устанавливается горизонтально на ровное подготовленное основание, в этом случае фундаментная плита устанавливается на гравийную подушку, закрывающую изоляцию и трубы испарителя; 6) гибридный термосифонный фундамент с плоской петлей, он включает в себя до 30 соединенных между собой вертикальных трубок испарителя рядом с горизонтальными трубками испарителя.

По принципу работы ТСГ разделяют на конвективные (газовые, жидкостные и газожидкостные) и испарительные (двухфазные). Современные ТСГ используют эффективные хладоносители – аммиак или диоксид углерода. Керосин и фреоны (обычно R22) использовать не рекомендуется, так как первый пожароопасен и не экологичен, а вторые запрещены из-за их озоноразрушающих свойств.

В России термостабилизаторы используют в гражданском, гидротехническом строительстве (создание противофильтрационных завес), реконструкции линейных сооружений (автомобильные и железные дороги, трубопроводы) и других сферах. Они применялись на крупнейших нефтяных и газовых месторождениях России – Заполярном, Ванкорском, Харасавейском, Бованенковском НГКМ, Варандейском нефтеотгрузочном терминале, Юбилейном газовом месторождении и т. д. Так, на большинстве объектов Заполярного ГНКМ были применены сезоннодействующие термостабилизаторы с одним вертикальным конденсатором. Эта модель термостабилизаторов использовалась для охлаждения грунтов под сооружениями с вентилируемыми подпольями высотой более 1 м, а также у опор эстакад трубопроводов. На участках, отличающихся повышенной снегозаносимостью, длина надземной части термостабилизатора может увеличиваться до 2,5 м и более.

Большое распространение получили вертикальные двухфазные естественно-конвективные термосифоны малого диаметра (25–40 мм) с испарителем длиной до 10–15 м и оребренным конденсатором длиной, как правило, до 1,5 м. Указанные СОУ позволяют автономно (без подвода энергии) осуществлять промораживание грунта в холодное время года. На рис. 1 показаны индивидуальные СОУ, осуществляющие термостабилизацию грунта вдоль трассы нефтепровода «Ванкор – Пурпе».

Рис. 1. Магистральный нефтепровод «Ванкор – Пурпе» (фото Фундаментстройаркос, сайт: https://www.npo-fsa.ru/)

Fig. 1. Vankor–Purpe oil pipeline (photo by Fundamentstroyarkos, website: https://www.npo-fsa.ru/)

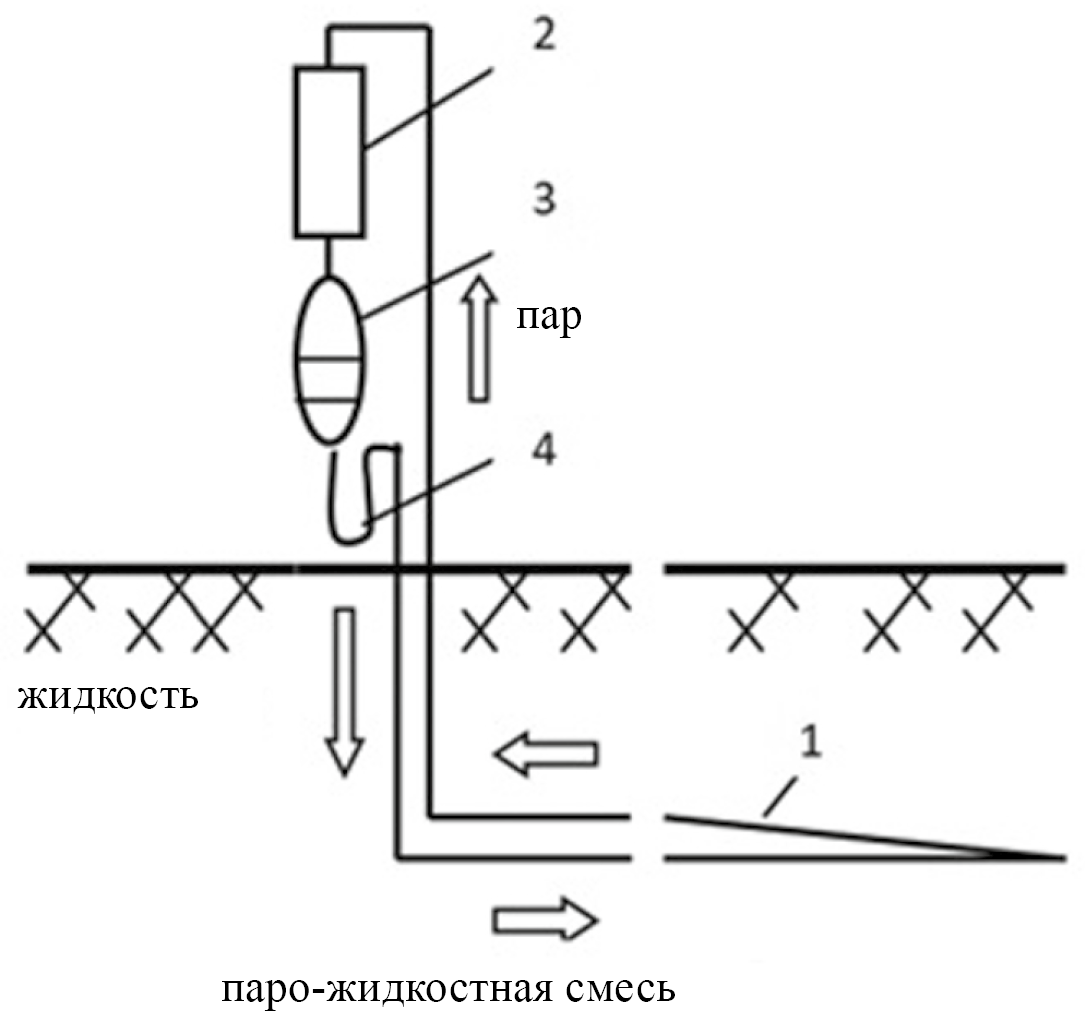

Более сложные системы, также работающие по принципу термосифонов, – горизонтальные и вертикальные естественно действующие трубчатые системы («ГЕТ» и «ВЕТ»). Такие системы применяются, как правило, при необходимости термостабилизации грунтов под сооружениями большой площади или под группами зданий. Указанные системы изобретены в России [6] и имеют два отличия от известных термостабилизаторов: они прямоточные и напорные (жидкость и пар двигаются в одном направлении под гидравлическим напором). Их принципиальная схема показана на рис. 2.

Рис. 2. Схема работы горизонтального, прямоточного, напорного, парожидкостного термосифона (система ГЕТ):

1 – испаритель; 2 – конденсатор; 3 – накопитель; 4 – гидравлический затвор

Fig. 2. Operation diagram of a horizontal, direct-flow, pressure, steam-liquid thermosyphon (horizontal piping, or GET, system):

1 – evaporator; 2 – condenser; 3 – accumulator; 4 – hydraulic seal

Они состоят из испарителя, расположенного горизонтально под землей, конденсатора и накопителя, расположенных вертикально на определенной высоте над землей, и гидравлического затвора, расположенного под накопителем. Часть накопителя заполнена жидким хладагентом. Зимой хладагент в испарителе превращается в пар, который двигается только в сторону конденсатора, ибо обратному движению пара препятствует гидравлический затвор. Освободившийся объем заполняется жидким хладагентом, поступающим из накопителя под действием гидравлического напора. По мере движения жидкого хладагента он испаряется и к конденсатору поступает в виде пара, где конденсируется и стекает в накопитель. Летом и зимой в оттепель конденсации пара не происходит, система самопроизвольно запирается. Прямоточное движение хладагента существенно уменьшает внутреннее гидродинамическое сопротивление термосифона, что в сочетании с напором позволяет довести длину подземного теплообменника (испарителя) до 800 м. Большая длина испарителя требует развитого конденсатора, который изготавливается в виде нескольких радиаторов, собранных в один блок. К конденсаторному блоку подключается от одного до пяти испарителей. Система прямоточных термосифонов позволяет охлаждать большие по ширине площади застройки.

Эта конструкция позволяет купировать многие негативные последствия климатических аномалий (снежные отложения) и хозяйственной деятельности (утечки воды и пр.) (рис. 3). Конструктивно охлаждающая подсыпка состоит из четырех элементов: песчаная насыпь, система горизонтальных парожидкостных термосифонов, укладываемая у подошвы насыпи, теплоизолятор, укладываемый у поверхности насыпи (последний может отсутствовать), и защитный слой. Мощность песчаной насыпи и толщина теплоизолятора подбираются из условия – подошва сезонного оттаивания грунтов всегда должна находиться в теле насыпи.

Рис. 3. Система ГЕТ на Ванкорском нефтегазовом месторождении (фото С.Н. Окунева)

Fig. 3. The horizontal piping system (GET system) at the Vankor oil and gas field (photo by S.N. Okunev)

В целом положительный опыт применения ТСГ в России показывает, что встречаются проблемы, связанные с: а) недостаточным обоснованием их применения, отсутствием соответствующих теплотехнических расчетов, некачественными инженерными изысканиями; б) слишком ранним использованием оснований, до момента достаточного их охлаждения с помощью ТСГ; в) морозным пучением, возникающим при охлаждении грунтов ТСГ; г) некачественными материалами или изготовлением ТСГ, а также их повреждением при строительстве или эксплуатации.

ТСГ широко использовались за рубежом на дорогах, мостах, взлетно-посадочных полосах аэропортов и т. д. На арктических месторождениях ТСГ используются с 1970-х годов, наиболее известным примером являются вертикальные опорные элементы Трансаляскинского нефтепровода. Там в каждую свайную опору надземной трассы установлено два термосифона, работающих независимо друг от друга, что можно считать успешным опытом, учитывая небольшое число отказов. Всего около 124 000 термосифонов было использовано в Трансаляскинском трубопроводе в период с 1974 по 1977 год. Первые термосифонные устройства за рубежом устанавливались вертикально, а затем, в 1978 году, ТСГ были использованы для охлаждения земляного полотна под конструкцией с плитой на грунте. В 1980-х годах ТСГ использовались для пассивного охлаждения под обогреваемыми резервуарами, что устраняло необходимость в активных системах охлаждения. В 1990-х годах для ТСГ был разработан петлевой испаритель. В 2000-х годах ТСГ начали использовать для решения проблем вокруг устьев нефтяных скважин. Однако, поскольку термосифоны работают только зимой, избежать образования талика вокруг добывающей скважины в принципе невозможно, а следовательно, и купировать его воздействие на колонну труб, если только не применять ТСГ, совмещенные с машинным охлаждением. Исследования за рубежом показывают, что недостаточная устойчивость зданий, где применялись ТСГ, связана с: а) плохой конструкцией отсыпок, где засоряются испарители; б) ненадлежащими конструктивными деталями; в) ненадежной конструкцией изоляции. ТСГ успешно применялись на шахте «Гигант» в Йеллоунайфе, сооружениях аэропорта Икалуита, ряде объектов там же и других сооружениях в Канаде. Ниже приведены некоторые примеры из реализованных за рубежом проектов, где возникали проблемы.

Приют для несовершеннолетних правонарушителей расположен в сложных грунтовых условиях, а строительство велось в ускоренном режиме. Площадка для термосифонов была наклонной, подстилалась торфом и льдистыми грунтами, происходило ее увлажнение, что привело к протаиванию и значительной осадке зданий. Чтобы повторно заморозить талый грунт, были установлены дополнительные радиаторы. Основание было проморожено через 3 года. В общественном центре в Инувике внутренние бетонные опоры и стены по периметру позволяли передавать тепло через бетон к фундаменту, охлаждение ТСГ было недостаточным. В результате произошла значительная осадка здания из-за повышения температуры в основании. В больнице в Инувике поставщик поставил дефектные трубы, которые начали протекать после начала эксплуатации. Кроме того, контроль дренажа поверхностных вод не предусматривался. Вода снаружи проникла в подсыпку, где она замерзала зимой, что привело к пучению грунтов и деформации полов цокольного этажа.

Полевые наблюдения китайских коллег показывают, что ТСГ способны охлаждать и замораживать грунт вокруг нефтепровода Россия-Китай (CRCOP), обеспечивая устойчивость трубопровода. ТСГ снижали среднегодовую температуру грунтов примерно в 2 и 1,4 раза при увеличении длины секции испарителя на 50 % и уменьшении продольного расстояния на 0,5 м соответственно. ТСГ дают неудовлетворительный охлаждающий эффект в льдистых и высокотемпературных грунтах вдоль трассы CRCOP. Ряд нефтепроводов пострадал при деградации вечной мерзлоты и деформациях грунта, например трубопровод Норман Уэллс в Канаде, Трансаляскинский трубопровод в США, нефтепровод Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО) в России, трубопровод Инувика в Канаде и нефтепровод Россия-Китай (CRCOP).

В Китае термосифоны использовались в регионах вечной мерзлоты для обеспечения устойчивости насыпей [7], фундаментов опор линий электропередач [8] и туннелей. Были исследованы охлаждающий эффект и факторы, влияющие на термосифон, такие как рабочая жидкость, степень наполнения, удлинение, соотношение длин, угол наклона и неконденсирующийся газ. Между тем некоторые исследования были сосредоточены на повышении эффективности теплопередачи термосифона с использованием наножидкостей, водоотталкивающих покрытий на поверхностях конденсатора и пористых покрытий на испарителе.

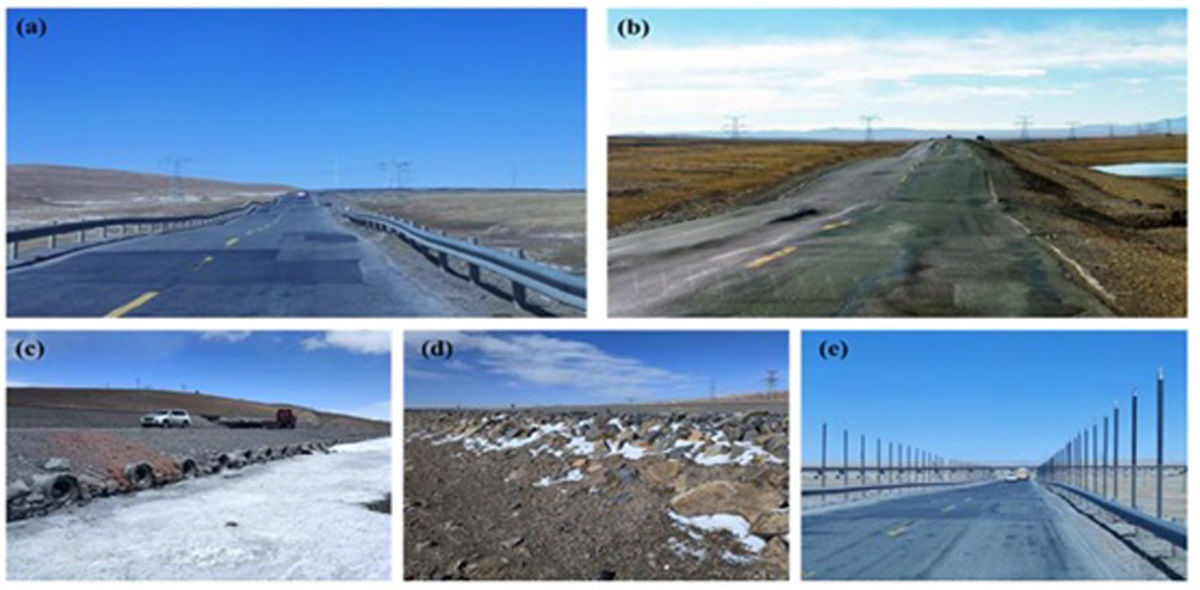

В КНР с целью исследования повреждений и состояния вечной мерзлоты под насыпью Цинхай-Тибетского шоссе (QTH) был выбран участок К2952–К2953, считающийся типичным. Строительство насыпи на этом участке с применением ТСГ стабилизировало состояние вечной мерзлоты. Там, где термосифоны отсутствовали, наблюдалась локальная деградация мерзлоты, глубина ее кровли достигала около 6 м (рис. 4). Хотя ТСГ играют заметную роль в подъеме кровли вечной мерзлоты, они не всегда справляются там, где залегает высокотемпературная мерзлота с высоким содержанием льда.

Рис. 4. Цинхай-Тибетское шоссе QTH: (а) и (b) – деформации покрытия; (с) – вентилируемая насыпь; (d) – каменная наброска; (e) – термосифоны вдоль дороги (E. Yarmak [9])

Fig. 4. Qinghai–Tibet Highway: (a) and (b) – road surface deformation; (c) – ventilated embankment; (d) – rock fill; (e) – thermosyphons along the road (E. Yarmak [9])

Основные недостатки и перспективы применения новых технологий охлаждающих устройств в связи с изменением климата

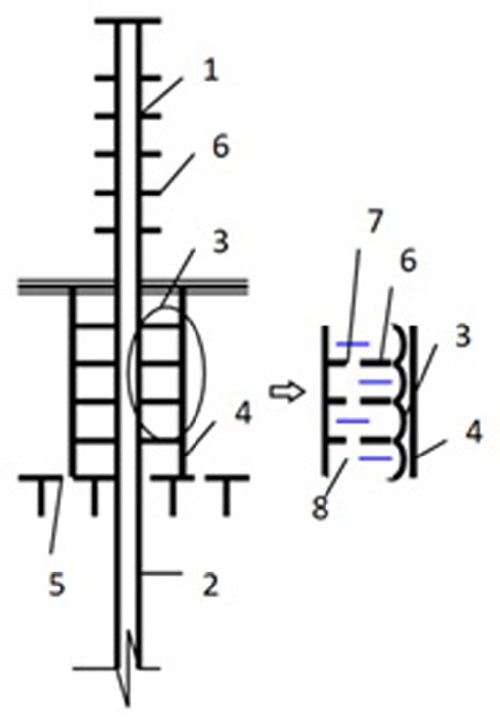

Недостатком двухфазных ТСГ является их высокая чувствительность к потере герметичности, что приводит к выходу термосифона из строя. Другим недостатком ТСГ является сезонность их действия. Летом полученный зимой охлаждающий эффект отсутствует, и температура грунта возвращается к исходному значению. В последние годы появилась идея создать аккумулятор холода зимой, который можно использовать летом для поддержания достигнутого зимой температурного режима грунта. В качестве аккумулятора может служить лед, оттаивающий при отрицательной температуре. Емкость, заполненная таким льдом, называется зеротером. Предлагается разместить зеротер в нижней части конденсатора и его теплоизолировать [9]. Конструкция такого термосифона показана на рис. 5.

Рис. 5. Противоточный термосифон круглогодичного действия:

1 – конденсатор; 2 – испаритель; 3 – эластичная емкость с жидкостью, замерзающей при отрицательной температуре (зеротер); 4 – теплоизолированная жесткая оболочка зеротера; 5 – подошва слоя сезонного оттаивания грунта; 6 – оребрение; 7 – отверстия в оребрении; 8 – жидкость, замерзающая при отрицательной температуре

Fig. 5. Counterflow thermosyphon for continuous operation:

1 – condenser; 2 – evaporator; 3 – flexible tank with liquid that freezes at sub-zero temperatures (zerotherm); 4 – thermally insulated rigid shell of the zerotherm; 5 – base of the seasonal soil thaw layer; 6 – finning; 7 – holes in the finning; 8 – liquid that freezes at sub-zero temperatures

Другим способом создать круглогодично работающий ТСГ является использование искусственного источника энергии в летний период. Одним из таких решений является предложенный институтом «Фундаментпроект» ТСГ с электрической насадкой [11]. Насадка крепится на конденсаторе и охлаждает его за счет эффекта Пельтье, позволяющего получать охлаждающий эффект при прохождении электрического тока через полупроводниковый модуль. Полупроводниковые модули имеют мощность от 1 до 50 ватт и создают температурный перепад охлаждения около 7 °C. Модуль предполагается подключать к автономному (солнечной батарее, ветровой установке) или сетевому источнику энергоснабжения (рис. 6).

Рис. 6. Противоточный термосифон с электрической насадкой на конденсаторе (фото М.А. Минкина)

Fig. 6. Counterflow thermosyphon with electric nozzle on the condenser (photo by M.A. Minkin)

Замена вентилируемых подполий на систему труб испарителя термосифона, прокладываемых под зданием, например по типу системы ГЕТ, приводит к снижению надежности охлаждающей системы, поскольку она становится неремонтопригодной, по крайней мере та часть, которая находится в основании здания. Эту проблему можно решить, используя резервирование, которое позволяет из малонадежных элементов создавать высоконадежные системы, если охлаждающую систему дублировать. Но возникает еще одна проблема, которая дублированием не решается. Срок амортизации стальных труб испарителя короче, чем срок амортизации здания, под которым они расположены, что предполагает замену испарителя в процессе эксплуатации здания. Так, например, срок амортизации капитального жилого здания составляет 80 лет, установлен Приказом Минкомразвития от 07.06.2016 № 358, а уложенных в землю стальных труб, из которых изготовляется испаритель термосифона, – 25 лет [12]. Чтобы исключить замену испарителя, нужны трубы, соизмеримые по долговечности с самим зданием, например из полиэтилена. Их срок амортизации составляет 100 лет (Приказ Минстроя России от 21.12.2023 № 960). Есть и еще одна проблема – отсутствие нормативного документа и практического пособия на проектирование, строительство и эксплуатацию термостабилизаторов. Вследствие этого иногда используют ТСГ неправильно, подвергая опасности устойчивость здания. Например, при возведении здания на вечномерзлых грунтах несливающегося типа замораживание талого слоя производили с помощью ТСГ в процессе эксплуатации здания, подвергая последнее опасности из-за сил пучения. Именно это произошло, в частности, со зданием спорткомплекса в Якутске и с некоторыми другими объектами.

Другим способом охлаждения является использование аммиачно-рассольной установки с насосом. Установка состоит из двух контуров. Аммиачный контур (охладитель) находится внутри холодильной машины, рассольный контур проходит через испаритель холодильной машины и через конденсаторный блок системы ГЕТ, в котором за счет прокачки рассола циркуляционным насосом в летний период поддерживается низкая отрицательная температура. Совмещение ТСГ с искусственным охлаждением будет иметь большое значение в будущем, когда естественное охлаждение в связи с глобальным потеплением станет неэффективным или вовсе бесполезным. Дело в том, что в настоящее время практически все естественные охлаждающие системы (ТСГ, вентилируемые подполья, трубы и каналы) для охлаждения грунтов используют низкую отрицательную температуру атмосферного воздуха в зимнее время. С потеплением климата температура атмосферного воздуха повышается, в основном в зимнее время. И наступит время, когда эти системы охлаждения перестанут обеспечивать охлаждение основания. Это приведет к массовым деформациям сооружений на многолетнемерзлых грунтах, если к этому времени не будет альтернативы естественному охлаждению. Важно знать, когда это произойдет. Для чего необходимо иметь надежный прогноз, геотехнический стандарт климатического потепления. Большинство известных сценариев климатического потепления для этого не совсем подходят, ибо они многозначны и распространяются на большие территории. Для геотехнических расчетов нужны однозначные сценарии для конкретных, относительно небольших климатических районов. В определенной мере этому требованию соответствует сценарий авторетроспективного анализа метеорологических рядов среднегодовой температуры воздуха, разработанный на кафедре геокриологии МГУ [2].

Альтернативой естественному охлаждению грунтов оснований зданий и сооружений может быть только искусственное охлаждение. Поэтому необходимость внедрения описанных выше совмещенных систем в практику диктуется не только сезонностью работы воздушных систем охлаждения, но и их бесперспективностью в связи с глобальным потеплением климата. Устойчивое потепление климата должно являться фактором, учитываемым при проектировании инфраструктуры на вечной мерзлоте. Из-за пассивного характера ТСГ по мере потепления климата и повышения зимней температуры годовая мощность теплоотвода ТСГ снижается, поэтому в обозримом будущем потребуется совмещение термосифона с активным источником охлаждения – искусственным. И к этому надо быть готовым уже сегодня.

Термостабилизаторы на отечественном рынке

Для того, чтобы проанализировать спрос на системы термостабилизации, в отсутствии официальной статистики по данному виду продукции можно обратиться к открытому Интернет-ресурсу «РосТендер» [13], на котором органы государственной власти и иные акторы размещают закупки на осуществление различных работ. По состоянию на июль 2023 года количество заявок, связанных с термостабилизацией грунтов, по информации ресурса «РосТендер», составляет 141, по 84 заявкам указана информация по планируемому объему инвестиций. На первом этапе исследования была создана база данных этих проектов, включающая в себя следующую информацию: отраслевая принадлежности проекта; место реализации (субъект РФ); место реализации (город/муниципальный район); наименование проекта; наименование работ (разработка проектной документации, производство, поставки термостабилизаторов, работы по замене холодильных агрегатов, демонтажу и техническому обслуживанию, работы по капитальному ремонту, строительно-монтажные работы (установка термостабилизаторов), технический надзор, технические испытания, экспертиза промышленной безопасности систем термостабилизации грунтов); объект, нуждающийся в термостабилизации; начальная цена. На основании располагаемых данных общий объем инвестиций на реализацию указанных заявок превышает 11 млрд рублей (табл. 1).

Таблица 1

Структура заявок в области производства систем термостабилизации грунтов по направлениям работ

Table 1

Classification of applications for the production of soil thermal stabilization systems according to work directions

Направление работ | Стоимость, млн рублей | в % | Количество тендерных заявок | Средняя стоимость тендерной заявки, млн рублей |

Технический надзор, технические испытания, экспертиза промышленной безопасности | 6 922 | 60,5 | 1 | 6 922 |

Строительно-монтажные работы (установка термостабилизаторов) | 3 298 | 28,8 | 44 | 75 |

Поставка систем термостабилизации грунтов | 974 | 8,5 | 16 | 61 |

Работы по капитальному ремонту | 133 | 1,2 | 8 | 17 |

Разработка проектной документации | 71 | 0,6 | 11 | 6 |

Работы по замене холодильных агрегатов, демонтажу и техническому обслуживанию | 41 | 0,4 | 4 | 10 |

Всего | 11 439 | 100 | 84 | 136 |

Источник: «РосТендер», рассчитано и составлено авторами.

Source: The source data were taken from the RosTender service, the calculations were performed and the table was compiled by the authors.

Если более детально рассмотреть базу данных «РосТендера» в части структуры отображаемых заявок, то наибольший объем работ в стоимостном выражении – более 60 %, или около 7 млрд рублей, был запланирован на выполнение научно-исследовательской работы по оценке эффективности функционирования термосвай и термостабилизаторов грунтов по результатам их стендовых испытаний. Указанный проект реализуется в Москве и его заказчиком является ООО «НИИ Транснефть» – научно-исследовательский институт в структуре крупнейшей в России и мире нефтепроводной компании.

Вторую позицию по капиталоемкости осуществляемых работ занимают проекты, связанные со строительно-монтажными работами систем термостабилизации грунтов. Всего в базе данных «РосТендера» 44 заявки на указанный вид деятельности, общая стоимость которых составляет около 3,3 млрд рублей. Средний проект оценивается на уровне 75 млн рублей.

Основной объем работ, непосредственно связанных с установкой систем термостабилизации грунтов, запланирован в нефтегазодобывающей промышленности, в том числе в области трубопроводного транспорта. По рассматриваемому направлению представлена 31 заявка, общая стоимость которых составляет 2,7 млрд рублей (табл. 2). Таким образом, средняя стоимость одной типовой заявки на строительно-монтажные работы применительно к объектам нефтегазодобывающей промышленности оценивается на уровне 87 млн рублей. Более дорогостоящие виды работ – со средней стоимостью 185 млн рублей – соответствуют объектам энергетической инфраструктуры, к которым в данном случае относятся тепловая электростанция и высоковольтная линия электропередачи. Относительно невысокая стоимость строительно-монтажных работ по установке систем термостабилизации грунтов соответствует объектам жилищного фонда и социальной инфраструктуры, а также горнодобывающей промышленности. На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что ключевым потребителем соответствующих систем и установок термостабилизации грунтов является в целом топливно-энергетический комплекс и его основные направления – нефтегазодобывающая промышленность, трубопроводный транспорт, объекты энергетической инфраструктуры.

Таблица 2

Структура заявок в области производства систем термостабилизации грунтов по виду работ «строительно-монтажные работы»

Table 2

Classification of applications for the production of soil thermal stabilization systems by the direction of construction and installation works

Отраслевая принадлежность объекта | Стоимость, млн рублей | Количество заявок | Стоимость одной заявки, млн рублей |

Нефтегазодобывающая промышленность | 2 704 | 31 | 87 |

Энергетическая инфраструктура | 370 | 2 | 185 |

Жилищно-коммунальное хозяйство | 209 | 9 | 23 |

Горнодобывающая промышленность | 15 | 2 | 8 |

Всего | 3 298 | 44 | 75 |

Источник: «РосТендер», рассчитано и составлено авторами.

Source: The source data were taken from the RosTender service, the calculations were performed and the table was compiled by the authors.

Основные заказчики работ, связанных с термостабилизацией грунтов, локализованы в наиболее экономически развитых регионах криолитозоны, специализирующихся на добыче углеводородного сырья: Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Иркутской области, Якутии, Тюменской области, Ненецком автономном округе. Также единичные тендеры проводят организации из Республики Коми, Забайкальского края, Амурской, Мурманской, Архангельской и Свердловской областей.

Переходя непосредственно к географии производства систем термостабилизации грунтов в России, необходимо отметить, что на сегодняшний день можно выделить порядка 10 ключевых компаний-производителей (рис. 7). В их числе присутствуют как узкопрофильные, специализирующиеся исключительно на производстве систем термостабилизации, так и компании с весьма диверсифицированной деятельностью, связанной с производством широкого спектра строительной номенклатуры. Большинство рассмотренных организаций ориентированы главным образом на потребителя со стороны крупных нефтегазодобывающих компаний.

Рис. 7. География спроса и предложения в области термостабилизации грунтов оснований (Источник: составлено авторами)

Fig. 7. Mapping of supply and demand for thermal stabilization of foundation soils (Source: compiled by the authors)

География производства имеет выраженную ориентацию на квалифицированные трудовые ресурсы, поскольку большинство рассмотренных компаний также занимаются НИОКР, проектными изысканиями. Таким образом, большинство из них сосредоточено в Москве и соседних регионах, со сложившейся промышленной специализацией на сложных наукоемких отраслях. В лучшей доступности к потребителю расположены компании в Тюмени, Кургане и Перми.

Исходя из открытых данных, большинство компаний производит порядка 2,5–3,5, а более узкоспециализированные – до 10–15 тыс. штук термостабилизаторов в месяц. Таким образом, исходя из этих мощностей, косвенно можно оценить объемы годового производства данного вида продукции в России и спрос на него.

В связи с широким разнообразием видов продукции компании-производители не размещают прайс-листы на свою продукцию в открытых источниках. Как правило, расчет цен производится на основании конструкторской документации (опросных листов) заказчика.

Однако можно сделать косвенные оценки о приблизительной стоимости продукции. Так, согласно приложению к приказу Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр «О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов информации о федеральных единичных расценках и отдельных составляющих к ним», прямые затраты на установку термостабилизатора грунта диаметром до 38 мм длиной до 13 м в многолетнемерзлых грунтах составляют 7 263,93 рублей. Реальные рыночные цены, разумеется, выше. В среднем, по данным НПО «Фундаментстройаркос» (ФСА), 1 средний выпускаемый в стране термостабилизатор обеспечивает площадь замораживания порядка 4 квадратных метров, а удельная стоимость стабилизации 1 квадратного метра замороженного грунта в плане здания составляет от 10 000 до 80 000 рублей. Такой разброс цен связан с техническими решениями и расценками в зависимости от категории грунтов и глубины бурения.

Экономическая эффективность применения систем температурной стабилизации грунтов составляет от 20 до 50 % стоимости нулевого цикла по сравнению с использованием проветриваемых подполий, что обусловлено совершенством технологии, объемами выпускаемой продукции, КПД и мощностью единичных систем термостабилизации, достижением необходимого низкотемпературного поля в грунте. За счет инновационных технических решений ФСА поддерживается в мерзлом состоянии в общей сложности 28 миллионов кубометров грунта на площади 2,8 миллиона квадратных метров, охватывая пространство от Нарьян-Мара до Чукотки с учетом изменении энергетического баланса грунтовой поверхности [14].

Необходимость системного подхода к использованию охлаждающих устройств в криолитозоне

Несмотря на имеющийся положительный опыт применения различных типов охлаждающих устройств при проектировании, строительстве, эксплуатации и ремонте зданий и сооружений, возведенных на вечномерзлых грунтах, есть ряд причин, по которым этот вид хозяйственной деятельности должен претерпеть принципиальные структурные изменения.

Отмеченный выше ведомственный подход к решению таких задач, как адаптация хозяйственной деятельности к изменению климата на территории криолитозоны, не может быть решен десятком даже весьма успешных производств, так как масштабы предстоящих изменений теплового состояния вечной мерзлоты еще более велики. Оценка нами экономического ущерба к середине века при сохранении темпов климатических изменений и сегодняшних технологий строительства может превысить только на территории АЗРФ 10 трлн рублей [15]. Вероятно, что еще больший ущерб может быть нанесен и в южных областях распространения ММП.

Другой причиной является отсутствие экспериментальных работ в полупромышленных объемах по оценке региональной эффективности применения охлаждающих систем при различных видах строительства. Такие работы должны быть сопряжены с функционированием государственной системы межведомственного (фонового и геотехнического) мониторинга вечной мерзлоты, поскольку именно на основании данных мониторинга можно обосновать типизацию территории криолитозоны по мерзлотным условиям. Научное геокриологическое сопровождение этих работ должно явиться неотъемлемой составной частью государственного плана адаптации к климатическим изменениям.

В настоящее время не существует руководящих указаний или стандартов для определения прогнозной температуры грунтов при изменении климата, которые можно использовать при проектировании зданий и сооружений в различных регионах криолитозоны, как и современных регламентов использования ТСГ.

В свою очередь, задачи мониторинга, включающего и геокриологический прогноз, должны решаться специалистами-геокриологами, определяющими точки размещения наблюдательных площадок и скважин, их глубину, период опроса датчиков и дальнейшую обработку полученных материалов с оценкой эффективности применяемых технологий.

Проведение предпроектных полупромышленных экспериментов по термостабилизации в системе государственного межведомственного мониторинга криолитозоны

При освоении криолитозоны арктических регионов удорожание строительства происходит за счет нарушения региональных регламентов содержания объектов строительства, ошибок проектирования, пренебрежения опытом освоения территорий-аналогов и низкой культуры проведения строительных работ. Несмотря на наличие теоретических проработок тех или иных вопросов устойчивости зданий и сооружений в различных по сложности природных условиях, обеспечения надежности строительства расчетными методами достичь пока не удается. Свидетельствами этого являются случаи промышленных аварий на дорогах, трассах трубопроводов, оснований зданий и сооружений. В этой связи осуществление экспериментов по отработке методов предупреждения и защиты от проявления неблагоприятных и опасных экзогенных процессов представляется актуальным при освоении арктических регионов.

Попытки проведения полупромышленных экспериментов в Западной Сибири относятся ко времени начала освоения газоконденсатного месторождения «Медвежье». Здесь на одном из участков предполагалось врезать в межпромысловый коллектор (диаметром 1020 мм) четырехкилометровый лупинг (диаметром 500 мм) и осуществить его прокладку двенадцатью различными способами с применением искусственных теплоизоляционных материалов и способов рекультивации нарушенных территорий. Заблаговременно, за год, на экспериментальном полигоне по трассе прокладки лупинга была организована наблюдательная сеть скважин и площадок, выполнена инженерно-геокриологическая съемка и составлены карты. Однако проведение экспериментов вначале переносили, а через несколько лет проект был закрыт. К сожалению, проект остался единственным примером по-настоящему научного подхода к решению задачи, а именно: проведение заказчиком эксперимента, а подрядчиком – выполнение НИР и мониторинга, на основании которых предполагалось дать оценку эффективности различных способов прокладки трубопровода. По нашему мнению, в настоящее время, с учетом резко возросших темпов освоения новых, недостаточно изученных арктических территорий, проведение полупромышленных экспериментов должно занять достойное место в практике строительства.

Применительно к промышленным экспериментам по термостабилизации грунтов, помимо испытаний в различных регионах страны и оценки эффективности применяемых технологий, необходимо включить в апробацию разработку конструкций оснований фундаментов, позволяющих производить замену термостабилизационных систем по мере истечения их срока годности без капитального ремонта объектов.

Применение ТСГ и геокриологический мониторинг

Авторы считают целесообразным сформулировать позицию относительно архитектуры и методологических основ государственной системы мониторинга вечной мерзлоты в качестве основополагающего принципа адаптации народнохозяйственной деятельности в криолитозоне в условиях меняющегося климата [1]: 1) мониторинг вечной мерзлоты (или криолитозоны) должен быть межведомственным и включать две составляющие части: фоновый и геотехнический; 2) наблюдательную сеть следует располагать на промышленных и гражданских объектах, а также на региональных геокриологических полигонах (площадью до 50–80 тыс. кв. км); 3) для обеспечения единой технической политики, обмена и анализа данных, включая прогнозы, необходимо создание центра мониторинга федерального уровня и до региональных филиалов; 4) функционирование государственной системы мониторинга должно сопровождаться проведением НИР специализированными институтами РАН и кафедрами ВУЗов и реализацией полупромышленных экспериментов. Безусловно, этот подход должен иметь поддержку на законодательном уровне.

Сопряжение работ по проектированию и апробации новых технологий управления температурным режимом грунтов и созданию охлаждающих систем грунтов, включая ТСГ, представляется неотъемлемой составной частью функционирования государственного мониторинга вечной мерзлоты и, в целом, реализации мер по адаптации хозяйственной деятельности в криолитозоне в условиях изменения климата. Проектирование и использование ТСГ должно сопровождаться мерзлотным прогнозом и теплотехническим обоснованием их применения, а также мониторингом оснований зданий и инженерных сооружений, где они применяются.

Заключение

- В настоящее время не существует руководящих указаний или стандартов для определения текущего расчетного значения температуры воздуха и скорости потепления климата, которые можно использовать при проектировании зданий и сооружений. Известные сценарии климатического потепления, как правило, распространяются на большие территории и многозначны. Для геотехнических расчетов нужны однозначные сценарии для конкретных, относительно небольших климатических районов по типу строительных норм.

- Отсутствуют справочные данные о температуре грунта, которые можно было бы использовать для проектирования и отслеживания влияния потепления климата на вечную мерзлоту в каждом населенном пункте.

- Традиционные фундаменты из висячих свай начинают или начнут испытывать проблемы в ближайшем будущем.

- Термосифонные фундаменты проработали около 40 лет без каких-либо серьезных проблем, выявленных за этот период. Однако из-за глобального потепления климата во второй половине этого века они станут бесперспективными, если не будут модернизированы в части совмещения с источниками искусственного охлаждения.

- Проблемы с работой термосифонов с плоским контуром, как правило, являются результатом сочетания плохой конструкции фундамента, плохих строительных процедур и бракованных труб, поставляемых заводом.

- Существует потребность в строительных правилах по возведению термосифонного фундамента, которые касаются его проектирования, строительства и эксплуатации. Эти правила должны стать частью новой редакции СП 25.13330.2020.

Список литературы

1. <i>Брушков А.В., Дроздов Д.С., Жданеев О.В., Алексеев А.Г.</i> Мониторинг вечной мерзлоты. Москва: Академический проект; 2024.

2. <i>Хрусталев Л.Н., Медведев А.В., Пустовойт Г.П.</i> Многолетние изменения температуры воздуха и устойчивость проектируемых в криолитозоне сооружений. Криосфера Земли. 2000;4(3):35–41.

3. <i>Вялов С.С., Городецкий С.Э., Александров Ю.А., Миренбург Ю.С.</i> Термосваи в строительстве на Севере. Ленинград: Стройиздат, Ленингр. отд-ние; 1984.

4. <i>Andersland O., Ladanyi B.</i> Frozen ground engineering. 2nd ed. Wiley; 2004.

5. <i>Чжан А.А., Ашпиз Е.С., Хрусталев Л.Н., Шестернев Д.М.</i> Новый способ защиты мерзлых грунтов основания насыпи от оттаивания. Криосфера Земли. 2018;XXII(3):67–71. https://doi.org/10.21782/kz1560-7496-2018-3(67-71).

6. <i>Долгих Г.М., Долгих Д.Г., Велечев С.П., Окунев С.Н., Феклистов В.Н.</i> Система для температурной стабилизации основания сооружений на вечномерзлых грунтах: Патент RU 2416002 C1. Опубл. 10.04.2011.

7. <i>Yan Song Hong, Chen Xin Chuang, Gao Feng.</i> Study on stochastic earthquake characteristics of ground in permafrost regions. Chinese Journal of Geotechnical Engineering. 2005;27(9):1012–1015.

8. <i>Guo L., Yu Q., You Y., Wang X., Li X., Yuan C.</i> Cooling effects of thermosyphons in tower foundation soils in permafrost regions along the Qinghai-Tibet Power Transmission Line from Golmud, Qinghai Province to Lhasa, Tibet Autonomous Region, China. Cold Regions Science and Technology. 2016;121:196–204. https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2015.07.011.

9. <i>Ашпиз Е.С., Макаров В.В., Сурков О.В., Хрусталев Л.Н.</i> Охлаждаемое устройство для температурной стабилизации многолетнемерзлых грунтов: патент RU 143964 U1. Oпубл. 10.08.2014.

10. <i>Yarmak E.</i> Permafrost Foundations Thermally Stabilized Using Thermosyphons. In: OTC Arctic Technology Conference. Copenhagen, Denmark. March 2015. https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2015.07.011.

11. <i>Абросимов А.И., Гвоздик В.И., Минкин М.А.</i> Гравитационная тепловая труба: патент RU 2387937 С1. Oпубл. 27.04.2010.

12. <i>Василевич Д.В., Пыхалов А.С.</i> Амортизация и нормативный срок службы труб и водозаборных скважин. В: Актуальные проблемы экономики строительства: материалы Респ. науч.-практ. конф. (Минск, 02–05 дек. 2014 г.). Минск: БНТУ; 2016, с. 7–10.

13. РосТендер – все тендеры России [интернет]. Режим доступа: https://rostender.info/ (дата обращения 10.07.2023).

14. <i>Рило И.П., Желудкова К.А., Клещин Д.А.</i> Замораживание и термостабилизация грунтов в криолитозоне. Трубопроводный транспорт: теория и практика. 2015;(4):22–27.

15. <i>Мельников В.П., Осипов В.И., Брушков А.В., Алексеев А.Г., Бадина С.В., Бердников Н.М.</i> Развитие геокриологического мониторинга природных и технических объектов в криолитозоне Российской Федерации на основе систем геотехнического мониторинга топливно-энергетического комплекса. Криосфера Земли. 2022;XXVI(4):3–18. https://doi.org/10.15372/KZ20220401.

Об авторах

А. Г. АлексеевРоссия

Андрей Григорьевич Алексеев*, д-р техн. наук, доцент, заместитель генерального директора по научной работе, АО «НИЦ «Строительство»; профессор, НИУ МГСУ, Москва

2-я Институтская ул., д. 6, г. Москва, 109428, Российская Федерация; Ярославское шоссе, д. 26, г. Москва, 129337, Российская Федерация

e-mail: adr-alekseev@yandex.ru

ORCID 0000-0001-6020-0328

А. В. Брушков

Россия

Анатолий Викторович Брушков, д-р геол.-минерал. наук, заведующий кафедрой геокриологии геологического факультета, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

Ленинские горы, д. 1, г. Москва, 119991, Российская Федерация

e-mail: brouchkov@geology.msu.ru

ORCID 0000-0001-6437-064X

С. В. Бадина

Россия

Светлана Вадимовна Бадина, канд. географ. наук, географический факультет, НИЛ геоэкологии Севера, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

Ленинские горы, д. 1, г. Москва, 119991, Российская Федерация

e-mail: bad412@yandex.ru

ORCID 0000-0002-8426-9079

С. Н. Булдович

Россия

Сергей Николаевич Булдович, канд. геол.-минерал. наук, доцент кафедры геокриологии геологического факультета, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

Ленинские горы, д. 1, г. Москва, 119991, Российская Федерация

e-mail: ser_bul@rambler.ru

Д. С. Дроздов

Россия

Дмитрий Степанович Дроздов, д-р геол.-минерал. наук, заместитель директора по науке, Институт криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН, профессор кафедры инженерной геологии РГГУ им. Серго Орджоникидзе (МГРИ), Тюмень

ул. Малыгина, д. 86, г. Тюмень, 625026, Российская Федерация; ул. Миклухо-Маклая, д. 23, г. Москва, 117997, Российская Федерация

e-mail: ds_drozdov@mail.ru

ORCID 0000-0001-8864-3657

В. А. Дубровин

Россия

Владимир Александрович Дубровин, канд. геол.-минерал. наук, главный специалист, Центр государственного мониторинга состояния недр и региональных работ, ФГБУ «Гидроспецгеология», Москва

ул. Маршала Рыбалко, д. 4, г. Москва, 123060, Российская Федерация

М. Н. Железняк

Россия

Михаил Николаевич Железняк, д-р геол.-минерал. наук, член-корреспондент РАН, академик АН Республики Саха (Якутия), директор, Институт мерзлотоведения СО РАН, Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, Якутск

ул. Мерзлотная, д. 36, г. Якутск, 677010, Российская Федерация

e-mail: fe1956@mail.ru

О. В. Ли

Россия

Олег Владимирович Ли, канд. физ.-мат. наук, учебный мастер, кафедра оснований, фундаментов и испытания сооружений, Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск

пл. Соляная, д. 2, г. Томск, 634003, Российская Федерация

e-mail: leeov@mail.ru

М. Р. Садуртдинов

Россия

Марат Ринатович Садуртдинов, канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник, заведующий отделом мониторинга и информационно-геосистемного моделирования криолитозоны, Институт криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН, Тюмень

ул. Малыгина, д. 86, г. Тюмень, 625026, Российская Федерация

e-mail: mr_sadurtdinov@mail.ru

ORCID 0000-0002-7225-6684

Д. О. Сергеев

Россия

Дмитрий Олегович Сергеев, канд. геол.-минерал. наук, заведующий лаборатории геокриологии, Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН, Москва

Уланский пер., д. 13, стр. 2, г. Москва, 101000, Российская Федерация

e-mail: d.sergeev@geoenv.ru

А. Б. Осокин

Россия

Алексей Борисович Осокин, канд. геол.-минерал. наук, заместитель начальника, инженерно-технический центр, ООО «Газпром добыча Надым», Надым

ул. Пионерская, д. 14, г. Надым, 629730, Российская Федерация

e-mail: osokinab@mail.ru

С. Н. Окунев

Россия

Сергей Николаевич Окунев, канд. техн. наук, ООО НПО «Фундаментстройаркос», Тюмень

ул. Новаторов, д. 12, г. Тюмень, 625014, Российская Федерация

e-mail: okunev@npo-fsa.ru

Н. А. Остарков

Россия

Николай Александрович Остарков, ведущий специалист, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Москва

Большой Могильцевский пер., д. 7, стр. 2, г. Москва, 119002, Российская Федерация

e-mail: ostarkovn@gmail.com

Р. Ю. Федоров

Россия

Роман Юрьевич Федоров, д-р ист. наук, главный научный сотрудник, Институт криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН, Тюмень

ул. Малыгина, д. 86, г. Тюмень, 625026, Российская Федерация

e-mail: r_fedorov@mail.ru

ORCID 0000-0002-3658-746X

Л. Н. Хрусталев

Россия

Лев Николаевич Хрусталев, д-р техн. наук, профессор, кафедра геокриологии, геологический факультет, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

ул. Малыгина, д. 86, г. Тюмень, 625026, Российская Федерация

e-mail: lev_kh@rambler.ru

А. А. Панкратов

Россия

Алексей Алексеевич Панкратов, канд. экон. наук, Институт международных исследований, Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД Российской Федерации, Москва

пр. Вернадского, д. 76, г. Москва, 119454, Российская Федерация

e-mail: pankratov_aleksey_ml@mail.ru

Е. А. Колобова

Россия

Елизавета Андреевна Колобова, ООО «НИПИИ «Фундаментпроект», Москва

Волоколамское ш., д. 1, стр. 1, г. Москва, 125080, Российская Федерация

e-mail: kolobovaea@my.msu.ru

Рецензия

Для цитирования:

Алексеев А.Г., Брушков А.В., Бадина С.В., Булдович С.Н., Дроздов Д.С., Дубровин В.А., Железняк М.Н., Ли О.В., Садуртдинов М.Р., Сергеев Д.О., Осокин А.Б., Окунев С.Н., Остарков Н.А., Федоров Р.Ю., Хрусталев Л.Н., Панкратов А.А., Колобова Е.А. Управление тепловыми процессами в криолитозоне на основе применения термостабилизаторов. Вестник НИЦ «Строительство». 2025;46(3):121-143. https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-3(46)-121-143. EDN: QXJCHP

For citation:

Alekseev A.G., Brouchkov A.V., Badina S.V., Buldovich S.N., Drozdov D.S., Dubrovin V.A., Zheleznyak M.N., Lee O.V., Sadurtdinov M.R., Sergeev D.O., Osokin A.B., Okunev S.N., Ostarkov N.A., Fedorov R.Yu., Khrustalev L.N., Pankratov A.A., Kolobova E.A. Thermal management in the cryolite zone using thermal stabilizers. Bulletin of Science and Research Center of Construction. 2025;46(3):121-143. (In Russ.) https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-3(46)-121-143. EDN: QXJCHP