СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

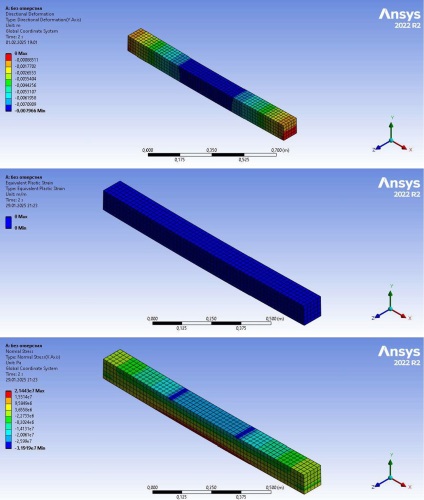

Введение. В статье представлено комплексное исследование эффективности применения углепластиковых пластин для усиления деревянных конструкций с дефектами, выполненное с использованием численного моделирования в программном комплексе ANSYS.

Цель. Оценка влияния различных вариантов усиления на распределение напряженно-деформированного состояния.

Материалы и методы. Для моделирования были выбраны деревянные балки с типичными дефектами, локализованными в верхней и нижней зонах сечения, что позволяет всесторонне оценить влияние дефектов на структурную целостность.

Результаты. Рассмотрены варианты усиления, предусматривающие использование пластин из углепластика в сочетании с эпоксидной смолой, что позволило существенно снизить напряжения сжатия, растяжения и пластические деформации. Проведен сравнительный анализ семи различных конструктивных решений, результаты которого выявили оптимальные схемы перераспределения нагрузок и уменьшения прогибов балки. Особое внимание уделено учету нелинейного характера деформаций древесины, что позволяет более точно воспроизвести реальные эксплуатационные условия.

Выводы. Полученные данные демонстрируют высокую эффективность предлагаемого метода усиления, открывая перспективы для дальнейших экспериментальных исследований, практического применения в реконструкции деревянных конструкций и разработки новых нормативных рекомендаций в области строительных технологий. Кроме того, проведенное исследование выявляет потенциал применения современных компьютерных методов анализа в решении сложных инженерных задач, связанных с восстановлением поврежденных деревянных конструкций, что позволяет оптимизировать конструктивные решения и снизить затраты на ремонт.

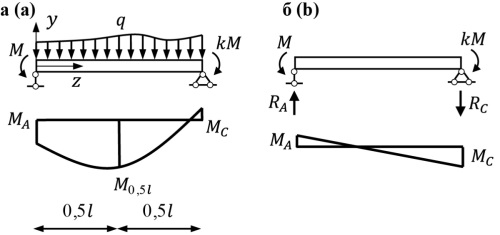

Введение. Нет сомнений в том, что методика расчета устойчивости плоской формы изгиба балки является одним из самых слабых мест в текущем своде правил по стальным конструкциям. Из-за ограничений метода результаты расчета часто не согласуются с численными расчетами и исследованиями. Нормативный метод расчета основан на трехфакторной формуле и позволяет рассчитывать только простые случаи. В то время как применение стальных зданий для различных нужд растет, нормы проектирования отстают от сегодняшних потребностей и часто оказываются неспособными следовать за расчетами и давать достаточные ответы на вопросы. Как кажется, причина кроется в том, что в области теории устойчивости нет современных разработок. Мы никак не пересматриваем наши предыдущие результаты и даже не пытаемся улучшить текущую теорию. А в случае с теорией балок похоже, что мы завели ее в тупик.

Цель. Создание современного подхода в разрешении вопроса изгибно-крутильной потери устойчивости балки. Создание единого уравнения коэффициента устойчивости при изгибе.

Материалы и методы. Переработка бифуркационной задачи по теории В.З. Власова для тонкостенных стержней и разработка формулы в деформационной теории на основании формулы Мерчанта, показательной и степенной функций.

Результаты. По результатам работы предлагается усовершенствованная методика расчета устойчивости плоской формы изгиба балки, а также новый набор коэффициентов и уравнений для решения задачи. Предложенные решения дополняют и расширяют СП 16.13330.2017.

Выводы. Показывается возможность расширения методов и норм расчета стальных конструкций в части общей устойчивости балок.

Введение. В настоящее время на рынке появляются новые современные рулонные материалы, которые возможно использовать для устройства противопожарного пояса на кровле в качестве защитного слоя, без ухудшения их пожарно-технических характеристик, применение которых ограничено действующей нормативной документацией. Уточнение требований к противопожарным поясам и их защитным слоям обеспечит возможность применения облегченных решений по устройству противопожарных поясов.

Цель. Уточнение требований к противопожарным поясам и их защитным слоям, обеспечивающим возможность применения современных облегченных решений, используемых для устройства противопожарных поясов на кровле.

Материалы и методы. В работе методами натурных испытаний проведены исследования трех образцов систем кровельных покрытий, как применяемых в настоящее время, так и новых систем.

Результаты. Определены параметры тепловых потоков, зафиксированных на границах противопожарных поясов, а также определена необходимость разработки стандартной методики испытаний противопожарных поясов на кровле. Получены данные о возможности применения определенных горючих кровельных материалов при устройстве верхнего слоя противопожарных поясов (над водоизоляционным ковром) и невозможности применения горючего нижнего слоя (под водоизоляционным ковром) с негорючим верхним слоем.

Выводы. Результаты работы позволяют сформировать требования к современным материалам, применяемым при устройстве защитного слоя противопожарного пояса на кровле, использовать полученную методику в нормативных технических документах и расширить область применения современных материалов.

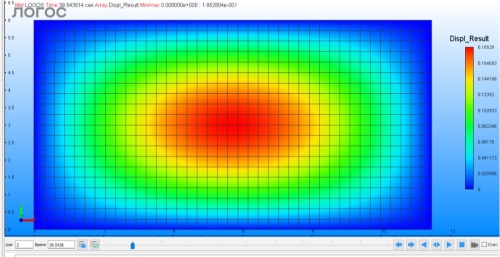

Введение. Статья является продолжением работ по учету в анализе с помощью вибродиагностики динамических характеристик строительных конструкций зданий, содержащих трещины в бетоне. Разработанные ранее авторами методики позволили сделать оценку ослабления жесткости и уменьшения частоты собственных колебаний в элементах строительных конструкций, а далее определить критическое значение частоты и соответствующего модуля деформации, по достижении которых дальнейшая эксплуатация здания невозможна. Дано описание оригинального подхода определения критического значения частоты собственных колебаний и соответствующего модуля деформации бетона.

Цель. Определение критической частоты собственных колебаний фрагмента здания (перекрытие/стена), по достижении которой дальнейшая эксплуатация здания невозможна.

Материалы и методы. На конкретных примерах получены значения критической частоты собственных колебаний и соответствующее значение модуля деформации перекрытия и стены. Рассмотрено влияние комбинированных граничных условий (сочетание шарнирных опор и жесткой заделки) на частоты собственных колебаний различных строительных конструкций.

Результаты. Полученные результаты расчетов с учетом вибродиагностики для перекрытия характеризуются запасом прочности и несущей способности, а для стены прочность обеспечена, но запас по несущей способности незначительный.

Выводы. Преимуществом предлагаемого подхода, по сравнению с изложенным в методике МЧС, является расчет критического значения частоты собственных колебаний и модуля деформации бетона строительных конструкций зданий.

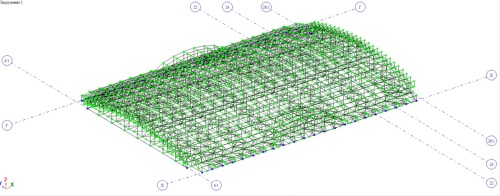

Введение. Статья рассматривает проблемы анализа склонности уникальных стержневых конструкций и конструкций повышенной ответственности к прогрессирующему обрушению, а также методику анализа надежности данных конструкций.

Цель. Разработка алгоритма оценки склонности уникальных конструкций повышенной ответственности к лавинообразному обрушению в рамках различных расчетных загружений.

Материалы и методы. Рассматривается алгоритм вычисления численных показателей надежности конструкции. В частности, анализируются характеристики безопасности. Определяются верхний численный критерий надежности, характеризующий вероятность отказа всей группы наиболее ответственных элементов, и нижний уровень надежности – минимальное значение, характеризующее надежность стержня из группы наиболее ответственных элементов конструкции. Предложенные методики реализованы на языке программирования MATLAB в виде авторского программного комплекса. Произведена верификация предложенной методики при разработке проекта восстановления СК «Ильичевец» в г. Мариуполе.

Результаты. Разработанная методика позволяет определить группу наиболее ответственных элементов системы, разрушение которых неминуемо вызовет начало прогрессирующего обрушения, а не производить расчеты путем слепого перебора. Предложена численная характеристика склонности конструкции к лавинообразному обрушению – Δβ (резерв живучести системы).

Выводы. Результаты расчетов показали практически полное соответствие полученных теоретических результатов с данными, зафиксированными в ходе обследования конструкций покрытия СК «Ильичевец» в г. Мариуполе, что свидетельствует о корректности предлагаемых авторами алгоритмов вычисления численных показателей надежности конструктивных элементов.

Введение. Согласно федеральному закону № 384 и др. здания с большепролетными несущими конструкциями подлежат обследованию через 5–10 лет. Это особенно актуально для деревянных конструкций. В процессе монтажа влажность древесины повышается относительно заводской готовности. В первый год эксплуатации, в отопительный период, влажность воздуха в помещении может снижаться ниже допустимой 40%-ной, вызывая интенсивную усушку древесины, которая из-за неравномерности распределения по сечению провоцирует возникновение трещин в конструкциях. Рассматриваемый теннисный центр впервые перекрыт сборными двухшарнирными арками пролетом 39 м с жесткими стыками системы ЦНИИСК. Плановые обследования несущих конструкций проведены сотрудниками ЦНИИСК в 2025 г.

Цель комплексного обследования заключалась в определении состояния и работоспособности конструкций после 5 лет эксплуатации.

Материалы и методы. Методика состояла в сплошном обследовании опорных зон и жестких стыков арок с фиксацией дефектов. Обследования также включали обмеры, контроль режима эксплуатации, влажности древесины, состояние огнезащиты и др.

Результаты и выводы. В арках обнаружены трещины глубиной до 100 мм от усушки древесины. Влажность внутреннего воздуха составляла 20 %, что ниже требуемых 40 %. Влажность древесины – 10 %; разность влажности по глубине – около 2 %, что свидетельствует о замораживании процесса усушки. В некоторых жестких стыках имеются трещины в зоне анкеровки. В одном стыке обнаружены сквозные трещины усушечного происхождения. Необходим инструментальный мониторинг и экспериментальное подтверждение прочности соединений в стыке. В местах протечек кровли разрушен слой огнезащиты. Рекомендовано изменить очертание крыши и материал кровли в зонах с протечками. С учетом монтажа системы автоматического увлажнения воздуха, устранения протечек кровли и конструктивного усиления стыка арок их состояние является работоспособным.

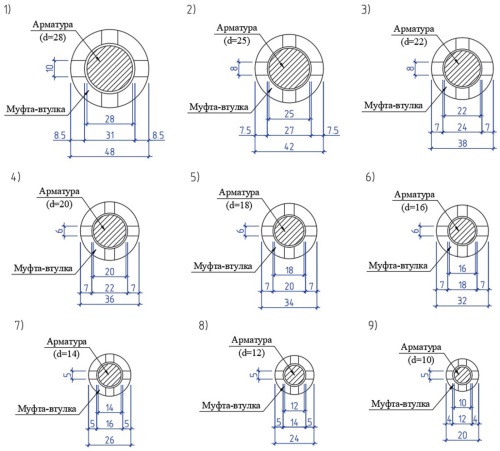

Введение. Вопрос соединения арматурных стержней имеет важное значение, так как влияет на качество изготавливаемых конструкций. Авторами рассматривается технология сварного вида соединения арматурных стержней с применением муфт-втулок, предлагаемая в качестве одного из альтернативных вариантов для сварных и механических видов соединения арматурных стержней, разрешенных нормативными документами.

Цель. Рассмотрение альтернативного варианта соединения арматурных стержней, рекомендуемого для применения в случаях с небольшими объемами работ и удаленным месторасположением объектов строительства (в случаях с затрудненной и экономически неоправданной доставкой оборудования для нарезки резьбы или для изготовления опрессованных соединений), а также в сейсмически опасных районах.

Материалы и методы. Производится обзор нормативных документов, регламентирующих вопросы соединения арматурных стержней, включая требования к соединению арматурных стержней в сейсмически опасных районах. Представлены схемы соединения арматурных стержней с применением муфт-втулок с помощью сварки.

Результаты. Предложены схемы соединения арматурных стержней разного диаметра с вариантами сварных швов. Приводится пример расчета, подтверждающий работоспособность предложенного подхода.

Выводы. Представленный в статье способ предлагается рассматривать как один из вариантов решения сварного соединения арматурных стержней, который может применяться при строительстве в сейсмически опасных районах.

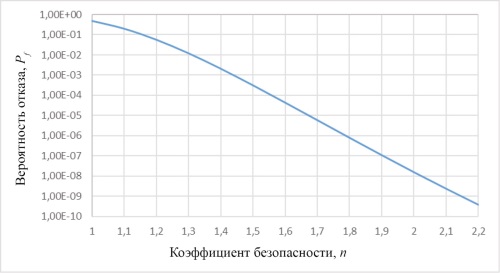

Введение. В данной статье рассмотрены вопросы классификации и обеспечения надежности строительных конструкций атомных станций; выполнена оценка надежности элементов железобетонных конструкций, которые относятся к системе противопожарной защиты и препятствуют распространению опасных факторов пожаров; показано, что такие конструкции обладают высокой надежностью по отношению к нагрузкам нормальной эксплуатации, потому их отказы могут не рассматриваться в анализах надежности систем безопасности и анализах безопасности атомных станций.

Цель. Показать, что требования норм проектирования зданий и сооружений атомных станций обеспечивают высокой уровень надежности их строительных конструкций, а потому меры по защите элементов этих конструкций от отказа по общим причинам не требуются.

Материалы и методы. Оценка надежности элементов железобетонных конструкций зданий и сооружений атомных станций выполнена согласно рекомендациям РБ 100-15 с использованием метода двух моментов.

Результаты. По результатам выполненной оценки надежности элементов железобетонных строительных конструкций зданий, вероятность отказа которых, как правило, превышает 10–3, а также согласно требованиям п. 1.2.12 и п. 1.2.15 НП 001-15 не учитывать в качестве дополнительного независимого отказа или исходного события при анализе проектных аварий. Отмечено, что меры по обеспечению огнестойкости железобетонных конструкций при пожарах направлены на защиту арматуры от превышения температуры, при которой может произойти изменение ее деформационно-прочностных свойств, что может привести к потере несущей способности железобетонных элементов. Таким образом, при сохранении свойств арматуры сохраняется уровень надежности железобетонных элементов, что позволяет не учитывать отказы строительных конструкций в анализах надежности систем противопожарной защиты.

Выводы. Высокий уровень надежности строительных конструкций атомных станций, обеспечиваемый выполнением требований норм проектирования, позволяет не учитывать их отказы в анализах надежности систем и анализах безопасности.

ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

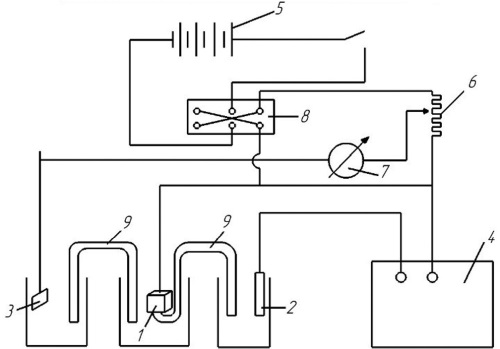

Введение. Современное изменение климата приводит к изменению температуры многолетнемерзлых грунтов, что оказывает значительное влияние на состояние оснований зданий и сооружений как гражданского, так и промышленного назначения. Это может привести к их деформации и разрушению. Деградация вечной мерзлоты, в настоящее время и в пределах 15–20‑летней перспективы, требует усовершенствования технологий управления тепловым режимом и дополнительного охлаждения грунтов оснований, используемых по I принципу строительства на вечномерзлых грунтах.

Цель. Рассмотреть различные механизмы термостабилизации мерзлых грунтов криолитозоны, принципы их действия и примеры применения в различных климатических условиях.

Результаты. Рассмотрены принципы действия отечественных и зарубежных термостабилизаторов, основные недостатки и преимущества современных технологий охлаждающих устройств. Дана оценка спроса и предложения термостабилизаторов на российском рынке. Обоснована необходимость единого подхода их использования в криолитозоне.

Выводы. Для геотехнических расчетов необходимы однозначные сценарии для конкретных небольших климатических районов. Кроме того, нет справочных данных о температуре грунтов, которые нужны для проектирования и контроля состояния зданий и сооружений. Термосифонные фундаменты, успешно проработавшие более 40 лет, в ближайшее время станут бесперспективными ввиду потепления климата. Существует необходимость в разработке и принятии строительных правил по возведению термосифонного фундамента, которые касаются его проектирования, строительства и эксплуатации.

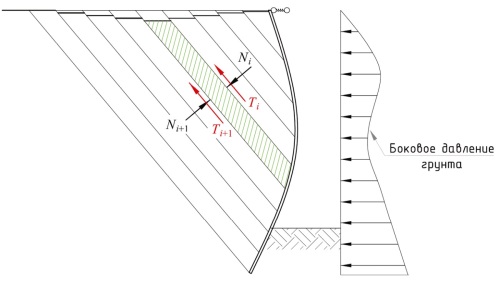

Введение. Сегодня при проектировании гибких подпорных стен и ограждений котлованов наиболее широко используются методы, базирующиеся на классических теориях. Эти подходы предполагают линейное или кусочно-линейное распределение активного давления грунта. Однако реальные подпорные конструкции под нагрузкой подвергаются деформациям, что существенно влияет на перераспределение бокового давления грунта по высоте стенки в пределах призмы обрушения. В статье рассматривается верификация ранее предложенного метода наклонных блоков, который позволяет учитывать перераспределение бокового давления грунта и рассчитывать гибкие подпорные конструкции с учетом реального возникновения НДС в массиве грунта. Даны практические рекомендации по его применению.

Цель. Верификация нового численно-аналитического метода определения бокового давления грунта и разработка практических рекомендаций по учету его перераспределения в активной зоне для гибких подпорных конструкций.

Материалы и методы. Проведено детальное сопоставление расчетных данных вычислений, полученных предложенным методом наклонных блоков с результатами экспериментальных исследований. Разработан алгоритм применения поправочных коэффициентов, учитывающих перераспределение бокового давления, с демонстрацией на конкретных расчетных примерах.

Результаты. Установлена высокая степень соответствия между расчетными и экспериментальными данными по распределению бокового давления грунта. Наблюдаемое незначительное превышение расчетных значений над экспериментальными объясняется влиянием сил трения на контакте «стенка – грунт». Сравнительный анализ показал, что расхождения между расчетами по таблицам поправочных коэффициентов и методом наклонных блоков (реализованным в специализированном ПО) не превышают 3 %, что подтверждает надежность предлагаемого подхода.

Выводы. Полученные результаты демонстрируют эффективность предложенного метода наклонных блоков для расчета давления на гибкие подпорные конструкции с верхним распорным креплением в зависимости от их деформаций. Сравнительный анализ экспериментальных данных с расчетными результатами показал высокую степень соответствия в характере распределения бокового давления грунта. Разработанные практические рекомендации позволяют с достаточной точностью учитывать перераспределение бокового давления без применения сложных геотехнических программных комплексов, что существенно упрощает инженерные расчеты.

Введение. В рамках программы реновации в Норильске в ближайшие годы планируется комплексное изменение городской среды и инженерной инфраструктуры, предполагающее строительство новых жилых домов, детских садов, школ, поликлиник и восстановление зданий, которые имеют историческую ценность. В городе Мурманске в ближайшее время также планируется строительство более 400 тысяч квадратных метров жилья, детских садов и сопутствующей инфраструктуры.

Цель. Обобщение и анализ применяемых технических решений по основаниям и фундаментам в существующих в настоящее время жилых домах в городах Норильске и Мурманске, рассмотрение всех усложняющих факторов, касающихся геотехнической части проектирования, обзор рекомендаций по применению наиболее целесообразных технических решений для вновь строящихся жилых домов в этих городах.

Материалы и методы. Рассмотрен исторический опыт строительства жилых домов в городах Норильске и Мурманске, дана информация по аварийным ситуациям в жилых домах, сделаны выводы об их причинах, связанных с основаниями и фундаментами. Анализ выполнялся на основании литературных и архивных данных, а также по информации из других открытых источников СМИ в сети Интернет.

Результаты. На основании опыта работы АО «НИЦ «Строительство» приведены обобщенные рекомендации по принятию оптимальных технических решений по основаниям и фундаментам при проектировании жилых домов в городах Норильске и Мурманске.

Выводы. Для обеспечения устойчивости и надежной эксплуатации жилых домов в городах Норильске и Мурманске все принимаемые технические решения по фундаментам и способам подготовки оснований должны учитывать многолетний опыт проектирования и строительства в этих регионах и основываться на достоверных данных инженерно-геологических изысканий, а также быть подтверждены расчетами механического и теплового взаимодействий зданий с грунтами оснований в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Введение. Рассмотрены возможности повышения физико-механических характеристик бетонов специального назначения (жаростойких бетонов, гипсобетона для изготовления стеновых панелей, предназначенных для зданий промышленного и гражданского назначения путем модификации с помощью извести).

Цель. Исследование процессов структурной модификации жаростойких бетонов и гипсобетона для повышения их физико-механических характеристик и увеличения долговечности.

Материалы и методы. В составы жаростойких бетонов включалась тонкомолотая добавка – отработанный катализатор ИМ‑2201. В качестве активаторов процессов применялась гашеная известь в количестве 10 %, в результате чего наблюдалось увеличение прочности при сжатии исследуемых материалов по сравнению с изделиями того же состава, но без извести. Для повышения прочности гипсобетона, изготовленного на высокопрочном гипсе, вводилась добавка в виде негашеной молотой извести 5 и 10 %. Проводилось измерение электродных потенциалов стали в высокопрочном гипсе.

Результаты. Испытания на предел прочности при сжатии образцов жаростойких бетонов, приготовленных на портландцементе с добавкой гашеной извести в количестве 10 %, показали 32 кгс/см2. В результате электрохимических исследований коррозии стали в гипсобетоне было выявлено, что включение в состав гипсобетона 10 % негашеной молотой извести не только повышает прочность изделий, но и способствует антикоррозионным процессам.

Выводы. Жаростойкие бетоны на портландцементе с добавками в качестве отработанного катализатора ИМ‑2201 и гашеной извести в количестве 10 %, пропитанные ортофосфорной кислотой с концентрацией 30 %, обладают физико-термическими показателями, удовлетворительными для работы бетона при температуре 800 °C. Защитой стальной арматуры в гипсобетоне является добавка в гипсобетон молотой негашеной извести в количестве 10 % от веса гипса, что позволяет использовать его в производстве гипсобетонных панелей в промышленных и гражданских зданиях.

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

Введение. Цифровая трансформация строительной отрасти требует перехода от традиционных текстовых стандартов к форматам, обеспечивающим автоматизированный анализ данных. Актуальной задачей является внедрение машинопонимаемых стандартов, которые позволяют системам самостоятельно интерпретировать и использовать нормативные требования.

Цель. Исследование направлено на анализ возможностей и проблем внедрения машинопонимаемых стандартов в процессы оценки качества строительной продукции и расчета конструкций, а также на демонстрацию практических преимуществ применения на конкретном примере.

Материалы и методы. Для решения проблемы автоматизации анализа данных испытаний арматурного проката была разработана онтология, описывающая ключевые параметры материала и их взаимосвязи. На ее основе в платформе StatBIM была реализована система машинопонимаемой документации. Данные из лабораторных отчетов преобразовывались в структурированный формат JSON-LD с семантической разметкой для последующей автоматической проверки на соответствие требованиям стандартов.

Результаты. Внедрение машинопонимаемых стандартов в платформе StatBIM позволило сократить время обработки результатов испытаний арматурного проката на 70 % и полностью исключить ошибки, связанные с ручным вводом данных. Система продемонстрировала способность автоматически выявлять несоответствия нормам (например, по прочности на растяжение согласно ГОСТ 34028-2016).

Выводы. Практическое применение подтвердило высокую эффективность машинопонимаемых стандартов для автоматизации контроля качества в строительстве. Для их массового внедрения необходим комплексный подход, включающий разработку открытых онтологий, обучение специалистов и создание адаптированной нормативно-правовой базы, что будет способствовать технологическому суверенитету и цифровой трансформации отрасли.

ISSN 2782-3938 (Online)